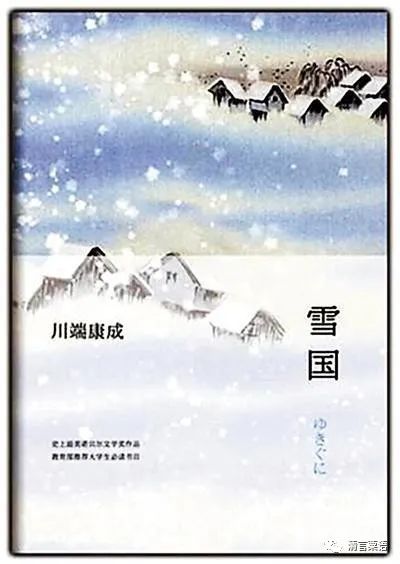

最近读了川康端成的《雪国》一书。封面上首先进入眼帘的是一幅雪景插图:皑皑白雪覆盖的屋群,硕大的雪花正在飘落。看见插图就有一种洁净异常的意境。封面左下角“史上最美诺贝尔文学奖作品"这一行字极其吸睛,醒目的标注着这本书的特别。打开扉页,对作者的介绍简洁明了----川康端成1899-1972,日本作家。生于大阪。1968年以“敏锐的感受,高超的叙事技巧,表现日本人的精神实质”获诺贝尔文学奖。代表作有《伊豆的舞女》、《雪国》、《千纸鹤》、《山音》、《古都》、《睡美人》等。大家的介绍都是如此简明,因为很多人熟知,所以无需赘言。封底印着川康端成的诺贝尔文学奖授奖辞是:川康端成极为欣赏纤细的美,喜爱用那种笔端常带悲哀,兼具象征性的语言来表现自然界的生命力和人的宿命。我看书习惯先看看封面,封底,目录等。对于目录还会逐一细细看完,由前言和序慢慢过渡到正文的阅读。手里的这本书实际是两个中篇故事,一个是叶渭渠翻译的《雪国》,另一个是唐月梅翻译的《湖》。不知道是不是完整版,看到有的书摘写有几百页,而我看的这本两个小说加起来才231页,其中《雪国》是119页。

“穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。”开篇就是一个清明洁净的句子。小说中一些细节和景物描写尤其细腻,比如:黄昏的景物在镜后移动着。也就是说,镜面映现出的虚像与镜后的实物在晃动,好像电影里的叠影一样。出场人物和背景没有任何联系。而且人物是一种透明的幻像,景物则是在夜霭中的朦胧暗流,两者消融在一起,描绘出一个超脱人世的象征世界。特别是当山野里的灯火映照在姑娘的脸上时,那种无法形容的美,使岛村的心都几乎为之颤动。又如:杉树亭亭如盖,不把双手撑着背后的岩石,向后仰着身子,是望不见树梢的。而且树干挺拔,暗绿的叶子遮蔽了苍穹,四周显得深沉而静谧。岛村靠着的这株树干,是其中最古老的。不知为什么,只是北面的枝桠一直枯到了顶,光秃秃的树枝,像是倒栽在树干上的尖桩,有些似凶神的兵器。再看此段对雪景的描写:这是一幅严寒的夜景,仿佛可以听到整个冰封雪冻的地壳深处响起冰裂声。没有月亮。抬头仰望,满天星斗,多得令人难以置信。星辰闪闪竞耀,好像以虚幻的速度慢慢坠落下来似的。繁星移近眼前,把夜空越推越远,夜色也越来越深沉了。县界的山峦已经层次不清,显得更加黑苍苍的,沉重地垂在星空的边际。这是一片清寒、静谧的和谐气氛。

对驹子的美貌是如此描摹的-----玲珑而悬直的鼻梁虽嫌单薄些,在下方搭配着的小巧的闭上的柔唇却宛如美极了的水蛭环节,光滑而伸缩自如,在默默无言的时候也有一种动的感觉。如果嘴唇起了皱纹,或者色泽不好,就会显得不洁净。她的嘴唇却不是这样,而是滋润光泽的。两只眼睛,眼梢不翘起也不垂下,简直像有意描直了似的,虽有些逗人发笑,却恰到好处地镶嵌在两道微微下弯的短而密的眉毛下。颧骨稍耸的圆脸,轮廓一般,但肤色恰似在白陶瓷上抹了一层淡淡的胭脂。脖颈底下的肌肉尚未丰满。她虽算不上是个美人,但她比谁都要显得洁净。

整本书在描述中时不时的突出洁净一词,读来感觉纯美的笔触里藏匿着对纯净人生的渴求。北方冬季常常会迎来雪花飘舞的日子,赏雪景是爱雪人的心头所好。有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人。在雪里徜徉时,或许会忽然想起一两句关于雪的诗词,比如“晚来天欲雪,能饮一杯无?”“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”雪乃莹白、洁净的结晶,无数人为雪痴迷,迷恋那银装素裹的素白,贪恋于雪花飞舞的飘逸风姿。整个白茫茫的雪国,自然比一般的俗世显得愈发洁净。生活在雪国的人自然也是心底清洁,不同于俗世的众生相。

川端康成大师级别的文笔,对人物的刻画,对景致的描述,都在阅读中带给读者暗香丛生的既视感,颇有回甘之意境。如果你尚未读过此书,推荐阅读。毕竟读完一遍还想再读一遍的书,非常值得品鉴。