“说中国只会抄袭,不懂创新,其实是不了解整个历史和现实发展的全过程。”老有人说中国近现代的科技都是模仿来的,但一查史料你会发现,这结论里水分太大。如果不是中国的造纸、火药、指南针、印刷术这些东西到处流传,全球巨变的很多开关可能就不会被提前打开。

比方说,造纸术改了天下。东汉蔡伦能让写字不再靠贵价竹简和丝帛,书和消息都能跑得更快。这导致知识普及,欧洲等地方也才能跟上信息时代,要是没有纸,欧洲的读书热潮、宗教改革就慢好几年。印刷术同理,北宋毕昇发明活字印刷,比欧洲早几百年,书不像宝贝,而是家常事物,识字和思想碰撞快了好多倍。

火药和指南针也一样关键。火药刚开始只是炼丹副产品,后来变成战场上的“大杀器”,让远距离作战出现成千上百年。指南针其实是最早的“方向感工具”,不仅救了迷路的人,还推进了跨洋贸易,把地球连接起来。谁都知道郑和下西洋,但是没有指南针,那些航线就是神话。

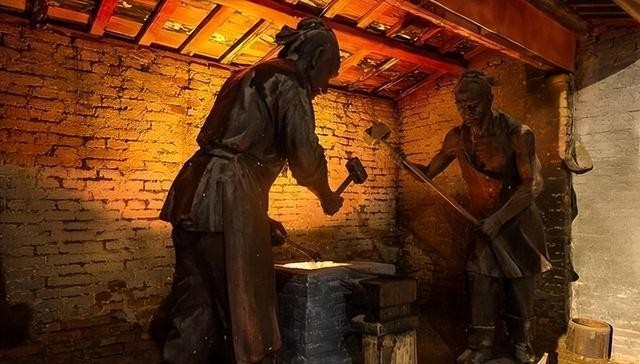

西方工业化之后,大家喜欢用论文和理论定义“先进”。但你拉开时间轴再看,会发现其实中国技术一直很关注怎么把事情做好,比如冶金、数学、井盐钻采方法。四川那种深井早晚有一天变成石油开采的前身。不是没人琢磨系统理论,只是重头在实践上,这也帮了实用主义盛行的年代不少忙。

李约瑟那个大名鼎鼎的问题,“中国为什么没工业革命”,现在看来其实逻辑简单点:几百年内乱和外部入侵把精力都耗光了。可真正被低估的,是中国早期打下的基础——没有这些基础,后来的科技爆发也搞不出来。从二十世纪开始,中国赶进度的表现其实并不差,无论是原子弹、卫星还是杂交水稻,很快变成工业体系底座。

很多人以为这些重大技术全靠政府砸钱。但实际上,“像华为、比亚迪这样的大公司一年几乎有一半员工都在研发,每年光专利数就占全球半壁江山。”创新不是嘴上说说,而是无数工程师天天在一线捣腾出来的。民间创业潮也热闹得很,拼多多、字节跳动那样的公司都是自下而上的产物,不是什么官方剧本。

有人还说中国知识产权保护不行,全靠模仿。可你查查数据:中国法院一年能处理四十万起知识产权案,外企在中国维权基本无碍,就连苹果、特斯拉这样的品牌都能在这儿把抄袭挡住。这说明,传播里的那点偏见,大多数和现实不沾边。

另一个经常被讨论的问题,是中国创新到底是靠追赶、还是已经领跑?最显著的例子就是光伏板,中国已经占了全球八成市场份额,还让太阳能彻底降价。高铁里程世界第一、医学科技崛起,小到手机支付、大到脑机接口,这些领域现在其实多少有点话语权,而不是只能看别人怎么做。

如果说古代的发明“顶天立地”,现代的创新就是“深入生活”。像移动支付、地铁一样稳的高铁、新能源汽车大普及,这些用起来都不像什么展厅里的稀罕货,更像每天老百姓切实能感受到生活便利的工具。要是说哪一项最让人感觉意外,其实反而是这些没啥架子的“小突破”。

比起纯靠理论堆砌,今天中国创新更靠市场需求带着跑。5G基站全国超四百万,AI技术各种落地场景,全国都有学生通过远程授课进步很大。杂交水稻直接增加了全球粮食产量,这些都是污染少、效率高,又不用担心资本门槛的问题,所以推广起来更快。

再说一些很实际的话:“被技术卡脖子这件事,其实是现阶段最大的刺激剂。”芯片、飞机发动机我们还落后,但每被卡一次,相关行业和公司反而在拼命往前冲。例如长江存储自研出3D NAND存储芯片,C919大飞机量产,这种“啃硬骨头”的劲头很强,比口号来得更有说服力。

别再光看科技栏目的炫酷或者论文数量,把视角放回现实:到底哪个发明或技术让我们生活更好,这才最有意义。伟不伟大的标准从来不是独立发明出所有东西,而是看对人们有没有真正改变,让事情变得简单高效透明。如果非要用“原创”或“模仿”去贴标签,其实根本挡不住进步这个趋势。

讲到中国真正厉害的科技成果,从来不是一蹴而就,也没有绝对完美的解释。历史本身就是杂糅前行,每次换挡、每个突破,都贯穿着无数人的努力与现实需求。在各种争议和挑战中活下来,不算什么荣耀,但是真诚、踏实、解决实际问题,这才构成文明不断进化的关键。一切标签,我们自己定义。