天下文枢牌坊,矗立于夫子庙广场;天开文运匾额,高悬于魁光阁上方;崇文亭,坐落于古色古香的老门东明城墙下;文德桥、文源桥、文正桥横跨在秦淮河上……

南京是一座弥漫着浓郁书香的美丽都市,殊不知这座城市的第一缕来自社会底层、闻名于世的书香,还飘自秦淮的老门东呢。

南京是一座弥漫着浓郁书香的美丽都市,殊不知这座城市的第一缕来自社会底层、闻名于世的书香,还飘自秦淮的老门东呢。

《周处改过》 诸辛耕 绘

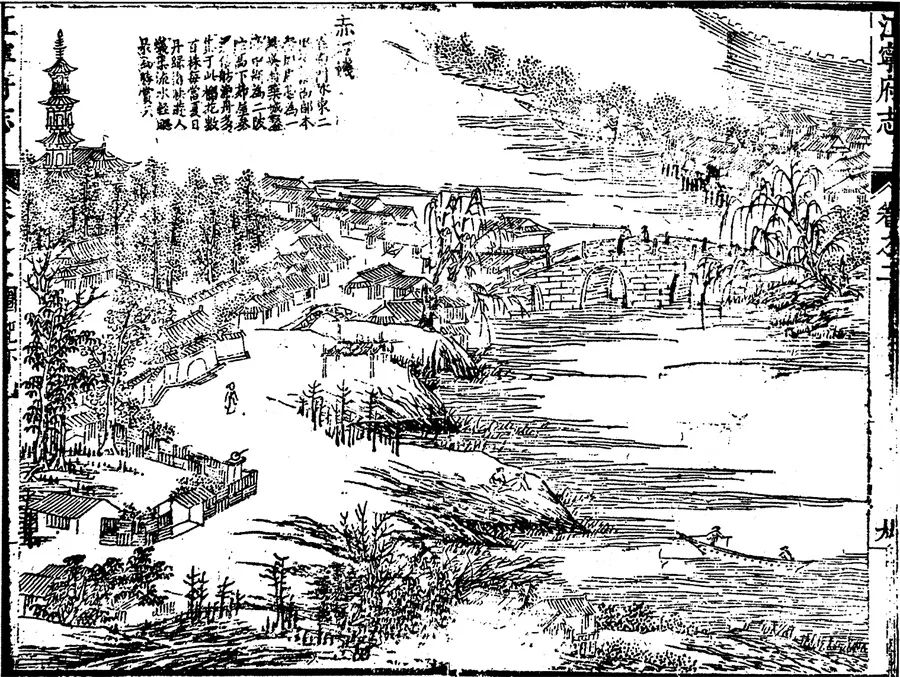

三国孙吴时,宜兴有个叫周处(236—297)的少年,横行乡里,邻人把他和南山之虎、北海之鲛并称“三害”。在母亲和乡邻感化下,周处决心改邪归正,来南京拜文学家陆机、陆云为师,筑台读书,发愤学习,后来成了吴国的东观丞相和西晋有名的忠臣,为国家立下了功勋。

如今,靠近光宅寺西侧老虎头的地方,就是“周处读书台”所在地。这里的书香,演绎了“励志改过”“幡然悔悟”和“浪子回头金不换”的成语故事;而周处幡然改过、励志读书的事迹,不知感染了多少世世代代的中国人!

周处读书台位于赤石矶处 清版画

周处台的书香,丝丝缕缕,缭缭绕绕,渗透进文学艺术,浸染着社会生活。可以说,流淌于老城南的秦淮河,不愧是一条了不起的中国书香之河。

自古以来,读书和兴办教育一样成了南京特色的风尚,并且形成一套完整的体系。

其一,兴办各级官学。东晋时,丞相王导提出“建明学校,阐扬六艺”。咸康三年(337),成帝在秦淮河南岸(约今雨花门)建立太学,也即当时的最高学府。南唐昇元二年(938)在镇淮桥北的孔子巷建造国子监,也为全国最高学府。北宋景祐元年(1034),江宁知府陈执中把学宫和孔庙迁到夫子庙今址。在此先后兴办宋代建康府学、元代集庆路学、大明国子学、应天府学及清代的上元、江宁两县县学。

其二,兴办官私兼济的书院。秦淮地界的书院,占据南京大半“江山”,有首建于南宋、地处镇淮桥东北的明道书院,有南宋时建在今晨光1865产业园处的南轩书院,有建于今太平南路一带的钟山书院,有建于夫子庙后面的尊经书院,有建于今第二十七中学一带的凤池书院,还有建于今洪武路及小火瓦巷一带的虹桥书院等。

其三,还建有散落于秦淮河两岸的众多义学、社学、私塾。在教育内容上,自六朝开始以儒学作为授业解惑的重点。自宋至清末,为与科举制度相配套,夫子庙学宫一直以儒学的理学、心学、气学等思潮为教育思想,为宋、元、明、清四朝输送了大量的经国人才和文人学士,对我国古代文化教育和社会发展做出了重要贡献。两千多年来的秦淮河畔,无论官学私学,总是杏坛处处,书声琅琅,儒风浩浩。

著 书 风 气

古人有立德、立功、立言之说,三者经久愈盛,故曰“三不朽”,尤其是立言这件事,成了城南人自古以来的乡风良俗。立言以著述为主,这里有四种情形:

其二,书籍门类,广泛多样。秦淮书籍涉及诸子经典、史地方志、释道方外、天文历算、农工医商、艺文语言、礼仪教育、风俗物产等许多方面。

其三,著者之家,遍及秦淮。比如夫子庙及周边的青溪、桃叶渡、乌衣巷、东关头、玩月桥、长乐路等处,老门东的南冈、娄湖头、光宅寺、五块砖、蔡板桥、信府河、武定桥等处,门西的篾街、石巢园、李府巷、花露岗、饮虹桥、赏心亭等处,中华门外的道场寺、大报恩寺、正学路、窑湾街等处,都是官宦、学者和文士宅第所在,也是他们著书立说的地方。可以说,秦淮地区著者之家星罗棋布,文韵四溢。

其四,名家名人,贤集一门。历史上的“三曹”(曹操、曹丕、曹植)和“三苏”(苏洵、苏轼、苏辙),人皆尽知;而此类现象,在秦淮比比皆是,比如乌衣巷王氏书家众多,而谢氏诗人成堆。此外,秦淮的文人顾国辅、顾起元父子,作家余怀、余宾硕父子,诗人纪映钟、纪映淮兄妹,作家及诗人吴敬梓、吴烺父子,方志家陈作霖、陈诒绂父子等,皆是一门双星,颇负盛名。

作者 高安宁 作家,诗人,南京文化学者。先后任江苏省音乐文学学会副主席、江苏省红楼梦学会副会长,南京音乐文学学会主席、南京民间文艺家协会副主席、南京地方志学会副会长、南京历史文化名城专家委员、南京地名委员会专家委员,南京秦淮老城南历史文化研究会会长、南京老城南历史文化保护与建设有限公司文化顾问,夫子庙文化旅游集团文化顾问。