1952年,建国初期胜芳是天津西九十里与河北接壤的一个农村市镇(原为市,后改为镇,直属天津专区),盛产芦苇、鱼、稻、蟹和藕粉。由天津沿大清河过胜芳可直达保定。胜芳三面环水,水陆交通发达,是天津与冀中平原贸易交往的跳板和纽带。胜芳水产丰盛,良田肥沃,风景秀丽。故民间流传一句著名的谚语:“南有苏杭,北有胜芳”

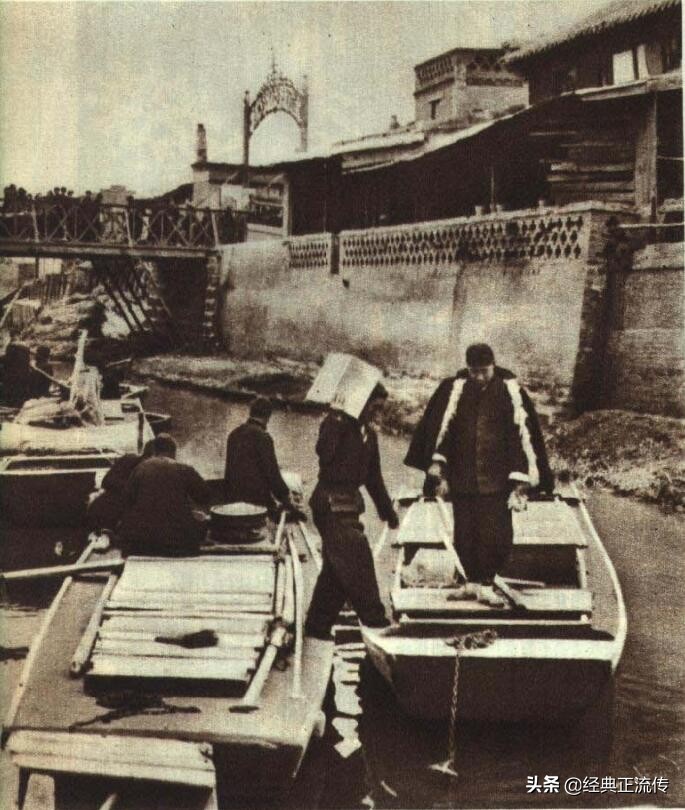

胜芳盛产芦苇,每年可产席九十余万张。大部分运往天津、张家口和东北销售。图为大清河中船只正在装运苇席。

胜芳人民的历史是无比艰辛的,解放前大量的草苇和渔产被少数地主、官僚资本家霸占掠夺了。群众们长期进行了严重的对敌斗争,他们深知是谁给他们制造的灾难,又是谁给他们带来了幸福。

胜芳三面环水,水运发达。船只是当地主要的交通运输工具。

在抗战时期,地主恶霸薛文彬、戈复生等八大家,把日寇接引过来残害群众。1942年水灾严重,群众生活极度困难,劳动妇女织三片席还换不到一斤棒子面,群众们只能每天到田里挖草根、掏野菜,吃豆腐渣等果腹。地主恶霸们利用灾荒,勾结日寇残酷剥削群众。胜芳人民在对敌斗争中一直是勇敢、顽强的。抗日战争时期,他们组织了一个团参加八路军。1945年秋天,人民民兵的武装协助主力赶跑了汉奸武装柳小五匪部,初次解放了胜芳。在国内革命战争期间,胜芳人民组织起来子弟兵,对敌进行坚决斗争。1948年秋末,胜芳终于获得了最后一次解放。从此胜芳人民永远结束了暗无天日的牛马生活。

胜芳渔业发达,1951年胜芳捕鱼六百四十余万斤。图为渔民组织治鱼班捕鱼。

解放后的胜芳,人民群众分得了土地,恢复并发展了生产,改善了生活。胜芳的大宗特产苇子,供天津造纸和外销。其次渔业产量也很大,常年渔民二千二百余人,他们组织了渔业合作社,旺季全镇每日捕鱼平均达到四万多斤。1951年全年捕鱼达六百四十余万斤。

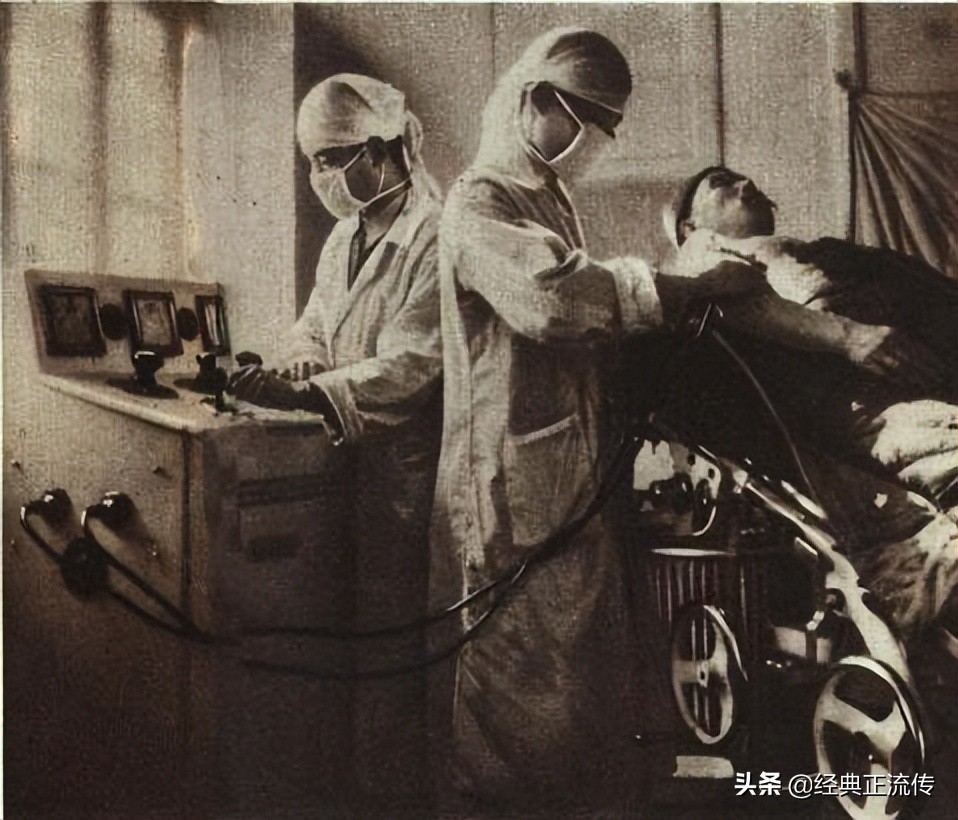

医院用电疗设备治疗农民杨宝池过去无法治疗的手足麻木症

胜芳在解放后的建设方面也出现了新的景象。过去从未办成功的发电厂,于1951年11月开始发电,镇上有了电灯,医院也有了电疗。成立了一所中学校,劳动妇女也能入校学习文化知识。文艺活动也有很大发展,经常结合中心工作,进行宣传。

胜芳群众组织的业余文艺剧团正在排演他们自编自导的剧目

胜芳人民不论在生产和生活上都有着日益迅速的发展。“胜水长流,十里荷香”的胜芳人民正在积极发扬他们的光荣革命传统,以高度爱国主义精神,创造他们更美好的未来。