进门,一个“打尖还是住店?”的声音在耳边。不用多想,这话大伙儿耳朵也许早听腻了,电视剧里都是这招!可要真追问下去,这“打尖”它到底图啥?真就单纯吃个便饭,还是背后埋着什么哪家不知道的门道?住店咱们都懂——床铺一张,被褥一套,人能留宿。可“打尖”?问了不少朋友,大多云里雾里,解释五花八门。谁说说得明白,听听也无妨?有人干脆懒得管,觉得无非两样选择,至于“打尖”的由头,一压根儿没仔细琢磨过。

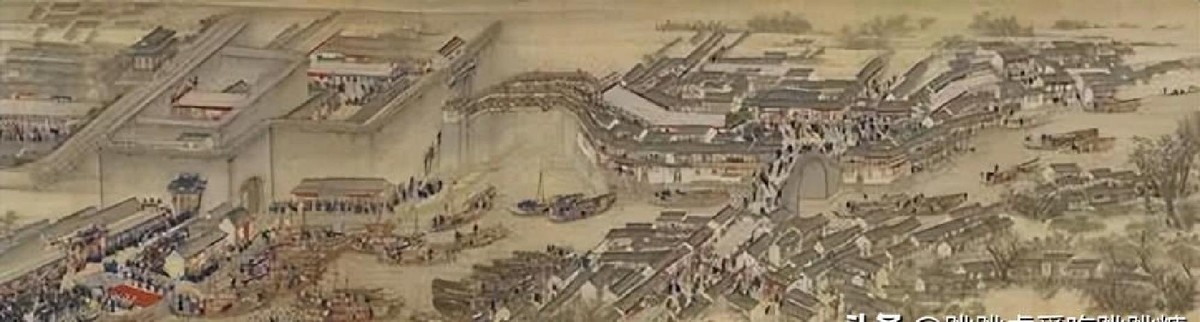

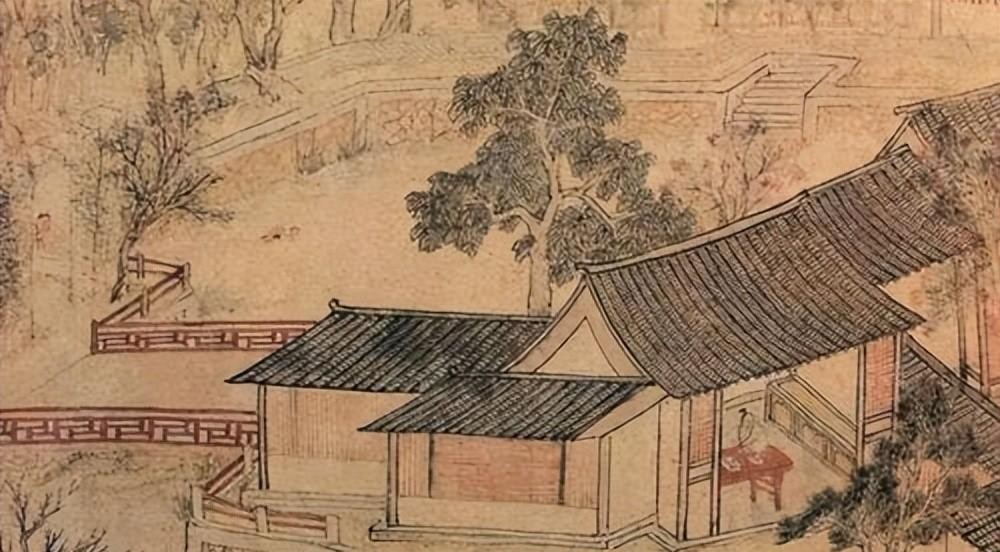

历史里客栈的影子,真不稀奇。反倒是有人的地方,哪能没有点歇脚、住宿的门路?早在周朝,那些进京办事的小官或者献贡的诸侯,都得奔波大半天路。路边没个地方遮风挡雨,早泄了气。诸侯国郊外的“庐”,没什么花活,不过就是个简易棚子罢了。十里一设,看着眼熟么,有点儿像现代高速服务区?“侯馆”这玩意儿,只招待贵客,身份没点分量,想进门难如登天。反正普通百姓哪有资格,门槛是明晃晃的。

倒是“逆旅”或者“传舍”,从民间冒头,什么人都想掺和,致富门路多了一个。考古学家手里也不是没真东西。铜牌上“节”字,像极了咱现在的房卡,区别?一块铜,份量十足,丢了赔不起吧。战国那些年,真有这种“房卡”制,不信去翻翻书,挺扎实的证据。这种逆旅款待八方来客,接纳商贾游民,却也暗藏玄机。有人暗度陈仓,借机招揽人才,养士风气那会正热,都懂点人脉的用法。

当然,门槛分明,待遇有别。哪怕穿成叫花子,想住顶级宾馆,还不是妄想?郑国“诸侯之馆”的范儿,大概类似现在高级VIP会所——不带卡别想进。

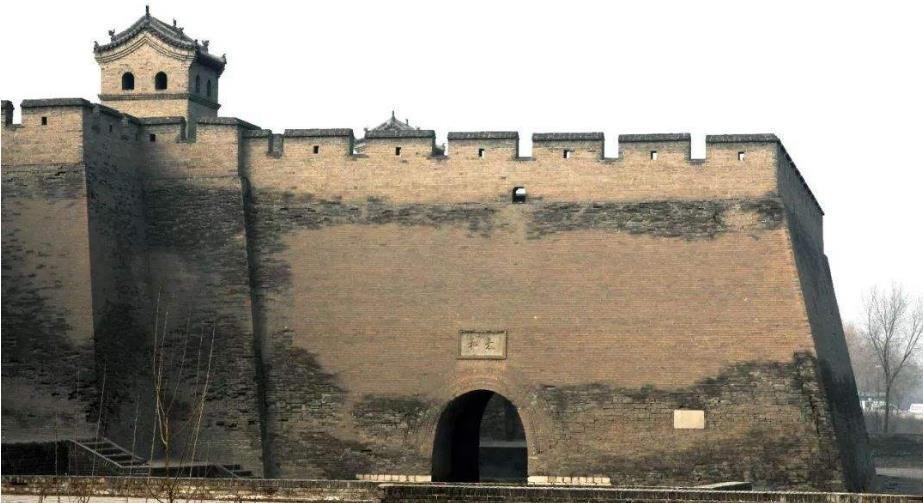

说到身份核验,别以为古人糊涂。反倒,秦国做得最绝。商鞅变法,号称依法治国,百日不出纰漏。客人进店,先亮身份。证件不全,门都没有。变法后落脚,需要通行文书,大名、籍贯、出行理由,样样不能拉下。其实现在还是一样,进宿舍查身份证,逻辑差不多。秦统一六国,度量衡、文字归一,客栈登记也一样标准。主干道三十里一驿站,供人歇息,备马更换,顺带监控人口流动。

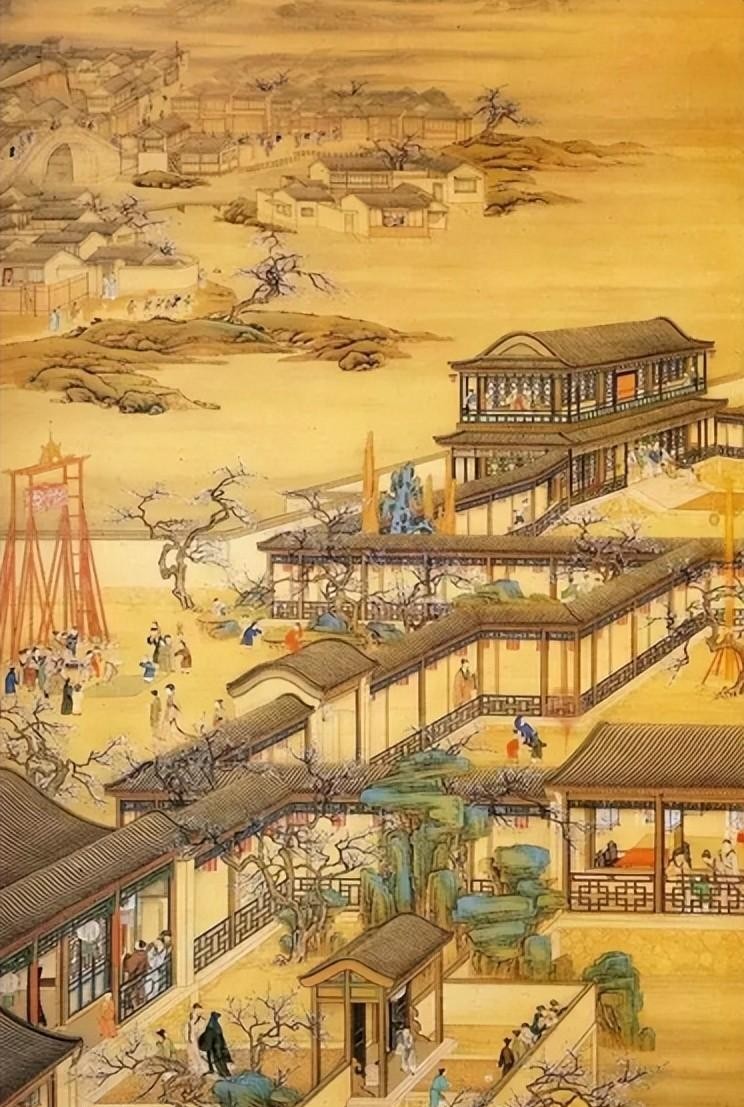

西晋那会,城里客栈一条街,来来往往人满为患——《上客舍议》都是这么写的。南北朝勾心斗角,但有钱人精明得很。客栈成了投资风口,兼卖货、管存货的“邸店”成新宠。只要跟钱沾边,权贵也玩起了新把戏。梁武帝的弟弟靠权势,一口气霸下十几家客栈,怎么用他自己清楚。哪怕地下经济玩法,早就有人玩得溜。

唐朝风声水起,长安城里流动的人口让客栈业务愈潜愈深。“郡邸”专接待商旅,连外国来的都给专门腾出“蛮夷邸”。经济腾飞还怕没客源?有的客栈给富人专用,占着没拆的老豪宅,高级堂会、贵客休息,有没讲明白的规矩在暗处。

实际上,古代住店流程比电视剧演得复杂一百倍,谁闲着没事“走进店要间房就能给”?那都是后人胡编。你得先亮明凭证,不是有钱就能住的。凭证,搞笑的有“牙牌”、“渔符”,还有“路引”,听着陌生?现在的临时住宿证明凑合。少了这些,哪怕你银两铺桌都没用。官员更麻烦,有“符节”“符卷”,一不留神丢了,官帽都不稳。

登记环境严苛,马虎不得。姓名,籍贯,出行目的,一字不差。登记表一旦出岔子,店主不是罚款就是丢饭碗,有时候可得直接关门。纪录天天送官衙,干脆像现在的实名制登记一样。越往后朝代,制度越苛刻,总怀疑贼人、流民、刺客混迹其中。店主光明正大的也难免遇到作祟的,无奈又不敢轻易拒绝。有点孤注一掷的味道?

马可波罗写的那一段,看起来煞有介事:元朝客栈,不让住客糊弄,全部自报家门。我就纳罕了,这事边疆少点,中原多点,但你也不能全照搬吧?反正一到关键时刻,古今套路总是如出一辙。有时登记清晰明了,有时混水摸鱼。那会儿的住宿流程,其细致程度,比起现代也只是换了个招牌。

“打尖”到底和“住店”怎么断?其实就差一个流程。“打尖”原本意思是,“今人日中投店而饭”,不是住宿,是简简单单进去点餐吃饭。只不过,历史上更土一点,是自己带东西进来烧饭,后来才干脆让小二直接上菜。流程好爽利,不问来历身份,不核对文书,客人落座想吃啥来啥。你现在去路边快餐店,谁查你身份证?

想想影视剧,小二一句“住店还是打尖”,其实问得挺直接。你要住一宿?那好,拿出证来详细登记,一步都不能少;你要 “打尖”?那店小二巴不得你赶紧点两道菜走人。中午歇脚,点碗热汤,跑腿赶路的人,实用性摆在那儿。其实这种做法,更像流水线,有的人想在路边歇歇坐坐,有的人压根就不想过夜。

小细节其实最耐琢磨。古人这点保守劲,其实挺有味道的。身份墙竖得死高,查得比现代还多,反倒少点浪漫——问题来了,哪家会喜欢被盘查半天?可话说回来,有些人觉得没规矩不成方圆,整点奇招怪法也不稀奇。

古代那几条主干道,东西南北往来的商旅、寻常小民、偶尔的不速之客,都全压在这张凭证的大网里。你不觉得有些滑稽么?明明大家都想省事,非要折腾个流程。可真要没有这东西,据说治安乱得没法管。

偏偏这种事,还真难说。有人觉得规矩太多,事事都受限。有人反而认为安全第一,流程再繁琐也认了。

至于说今人偶尔向往古风,觉得住店打尖浪漫无敌,真轮到自己,恐怕大多数人连身份证都嫌麻烦。有没有那么一刻,觉得现代化便捷其实少了那么点“打尖”的味道?

反过来也成立,毕竟当时多一环节,是多一份保障。有人说麻烦,另一些人却觉得这才靠谱。其实想想也是,哪家客栈没经历几桩稀奇古怪事。

当下这些讲流程的场面,固有的模式和现代一对比,其实差别没那么大。表面上繁琐,骨子里越讲身份越怕出纰漏,越严格流程越担心出篓子。谁说不是各有心思呢?

“住店还是打尖?”一句话,表面极简,其实藏着门道不止一条。古人聪明藏拙,现代人追求效率。有些东西,不用深挖,留点悬念更耐琢磨。

生活里的琐碎,不过如此。人来人往,歇脚也罢落脚也好,不就图个安心、方便、遮风挡雨。谁说“打尖”就比“住店”矮一头了?反正小二还是得喊那一句,新旧交替,规矩里裹着人情。

如果细究下来,无非就是每个人都想选自己舒服的路。规矩有规矩的道理,麻烦有麻烦的苦处。管它住店打尖,日子还得过,心里还得踏实。