在古代的尘土飞扬的驿道上,疲惫的旅人推开客栈大门,总会听到店小二那熟悉的问候:“客官,打尖还是住店?”“打尖”究竟何意?它与“住店”又有何不同?

打尖解密:短暂歇脚的秘密

古代中国赶路的旅人常常需要在途中找地方歇脚,客栈便是这样的场所。店小二见客人进门,往往会热情问上一句:“客官,打尖还是住店?”这里的“住店”容易理解,就是在这里过夜住宿。但“打尖”这个词听起来有些古怪,它其实指的是在客栈里短暂休息并用餐,不涉及住宿,只是为了补充体力继续赶路。

这种方式特别适合那些行程紧迫的行人,比如商人或信使,他们不想耽搁太多时间,只需吃顿饭、喝口茶,就又上路了。历史上,“打尖”一词最早出现在宋元时期的戏曲和小说中,那时的人们在描述旅行场景时开始使用它,到明清时代,随着小说如《水浒传》的流行,这个词越来越常见。在一些记载中,“打尖”可能源于“打火”,因为古人赶路时常需生火做饭,后来客栈提供现成饭菜,这个词就演变为专指中途用餐。

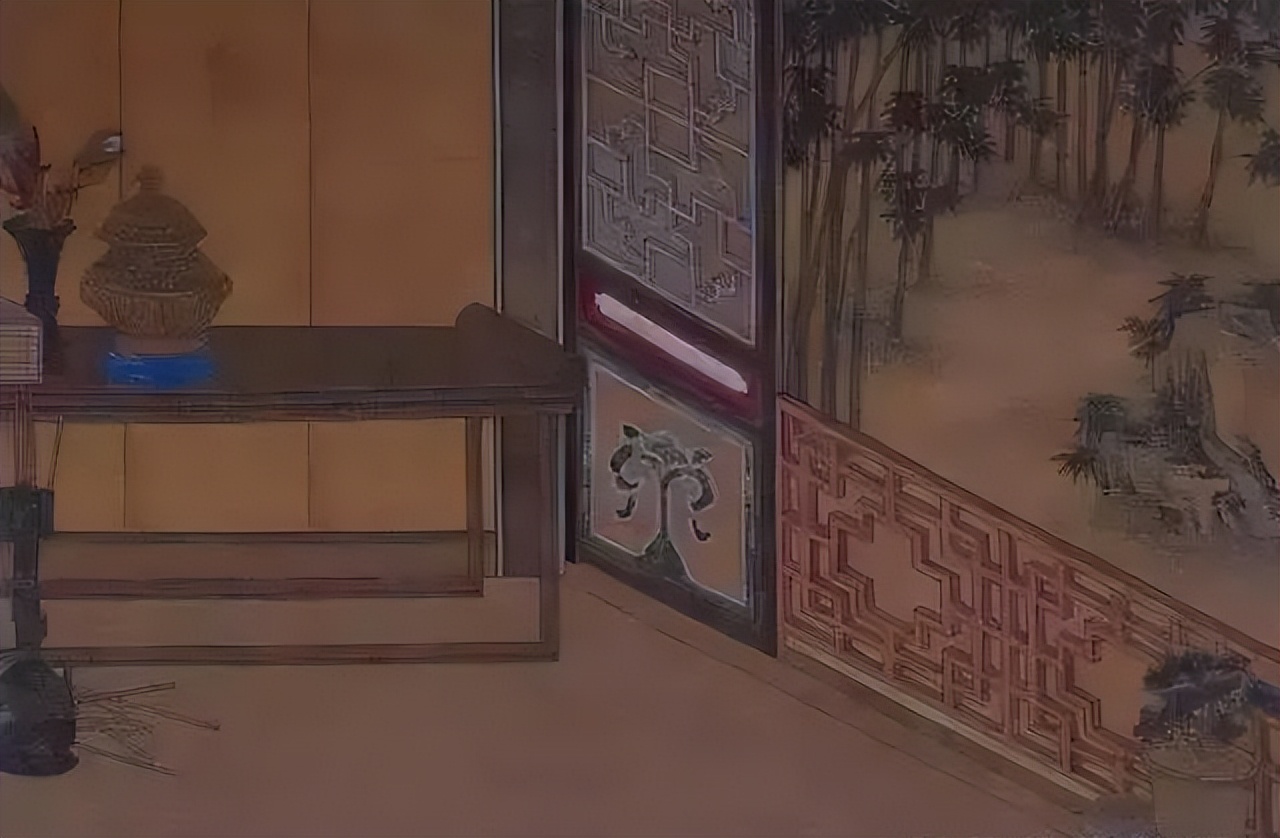

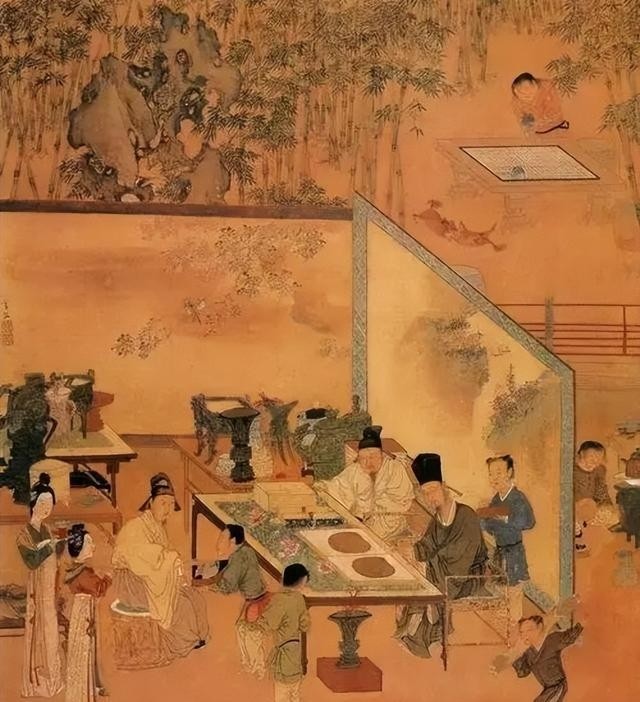

另一种说法是它从“打间”误传而来,意思是在旅途中间的时间段里吃饭休息。尤其在京津地区,这个词被视为方言,意为“打发舌尖”,也就是快速填饱肚子,不求精细,只求实用。相比之下,“住店”就要正式得多,需要办理入住手续,而“打尖”则简单随意,只需点几道菜,上些热腾腾的饭食,就能满足需求。客栈往往在大厅摆放桌椅,供这类客人使用,有些客栈甚至兼卖酒菜,让“打尖”成为一种便捷的服务。

这样的区别并非随意,而是源于古代社会对人口流动的管理需求,因为住宿涉及过夜,容易引发治安问题,但为什么“住店”会如此严苛呢?这就要从客栈的起源说起,那时的一切都与官方管控紧密相连。 在那些繁忙的古道上,客栈像一个个驿站,迎接四方来客。“打尖”的便利让旅行者能高效前行,而“住店”则需层层把关,这反映了古代对流动人口的警惕。客栈并非一夜之间出现,它的历史可以追溯到周代,那时最早的住宿设施就已萌芽,为官员和诸侯提供服务。随着时代变迁,民间客栈逐渐兴起,但严苛的身份核验从秦国开始,成为一种常态。

客栈起源:从驿馆到民间兴起

揭开“住店”严苛之谜,就要从古代客栈的起源入手,这一切源于人口流动管控的需求。早在周代,中国最早的旅馆形式就出现了,那时称为“驿馆”,主要为邮递员和官员提供落脚休息的场所。周王为了方便诸侯进贡和办理政务,在官道上每隔十里设置一个“庐”,这是一种简易旅馆,能提供基本的食宿。城市中则有更高级的“侯馆”,专供诸侯和官员使用,带有官方背景,准入门槛严格,不是普通百姓能进的。

到了战国时期,民间旅馆开始兴起,称为“逆旅”或“传舍”,考古中甚至出土了铜制住宿凭证“节”,上面刻有旅店名字,类似于现代房卡。这反映了当时商业活动的活跃,客栈不再限于官方。秦国在商鞅变法期间推行身份核验制度,这是严苛管理的开端,规定入住旅店必须登记身份,以控制人口流动,避免不法之徒作乱。秦统一六国后,建立完备的驿站制度,主要道路上每隔三十里设一个站点,不仅供住宿,还备有马匹,便于官差传递文书。

西晋时期,客舍林立,《上客舍议》记载京城商旅云集,街道挤满车马,两旁客栈住满客人,显示出繁荣景象。南北朝时,许多富人投资开办客栈,“邸店”出现,这种客栈兼营货物保管和交易,功能扩展到商业领域。有些权贵甚至抢占地段经营,如南朝梁武帝的弟弟强占民间客栈。唐代随着经济和国际贸易发展,客栈业务如火如荼,长安城内有“郡邸”招待国内客商,还有“蛮夷邸”接待外国商人,体现了国际化趋势。

入住流程:凭证与登记的铁律

运作揭秘,古人入住客栈必须出示合法凭证,这源于严格的户籍管理制度,国家视流动人口尤其是商人 为不安定因素,为维持社会秩序而设下重重关卡。凭证形式多样,包括“路引”“牙牌”“渔符”等,类似于现代身份证和通行证,需官方批准才能获得。普通人外出需持“路引”,上面记载姓名、籍贯和出行目的;官员则用“符节”或“符卷”证明身份。

无证入住一旦被发现,后果严重,轻则罚款遣返,重则判充军,在古代刑罚中充军属于重罚,可能直接送上战场。入住时,客人先出示凭证,客栈掌柜核验无误后,开始登记过程。这不是随意填写,而是详细记录姓名、籍贯、外出理由、办理事宜,甚至来龙去脉都要交代清楚。这些信息记录在“店历”或“店薄”上,客栈必须妥善保存,官府定期检查,一旦发现疏漏或收留无证者,客栈面临重罚,甚至关门停业。

夜晚时,客栈大门关闭,不准客人进出,直到天亮,以防夜间滋事。寺庙和民宅不得私自收留外人,进一步强化管控。元代的管理更精细,《马可波罗游记》记载,在元大都,旅馆让住客自行填写身份信息,并注明入住和离开时间,这些资料每天交官府备案,确保实时监控。这种流程确保了社会稳定,与“打尖”的轻松点餐形成对比,后者无需任何凭证,只需付钱用餐。

整个制度从秦商鞅变法延续到元代,体现了历朝对治安的重视,但客栈如何在严格管控下兼顾住宿与餐饮的双重角色呢?这就要看其功能演变,那时客栈已不止于住处。

功能演变:住宿餐饮的双重盛宴 双重角色揭晓,古代客栈主营住宿却兼售酒菜,有些用旧官员或地主房屋改建,成为高端私人场所,提供更精细的服务。南北朝时期的“邸店”标志着功能扩展,不仅供住宿,还兼顾货物存储和交易,让商人能一站式处理事务。唐代国际贸易兴盛,推动“蛮夷邸”出现,这种客栈专为外国商人设计,融合住宿和餐饮,体现了文化交融。南朝时,权贵抢占地段经营客栈,追求经济利益,进一步丰富了类型。

整个演变从周秦的官方驿馆,到汉代的民间兴起,再到唐元的繁荣,体现经济与管控并行。“打尖”作为非住宿服务,源于日中投店用饭,发展中融入歇脚功能,与“住店”的官方背景互补。客栈大厅往往热闹,散客点菜用餐,住客享用包间,酒菜品种多样,从简单面食到精致菜肴,应有尽有。