打尖住店:一场关于“进客栈”的旧时隐秘

你说,咱们出门在外,现在最多是在路边歇个脚,点两份小吃打发一下。可要是放到古代,不光是肚子饿了,连落脚、身份、亲缘,都得在一个客栈门口一五一十地交代清楚。想进门?光一句“住店还是打尖?”背后,可远比电视剧里那些闲闲的吆喝要复杂得多。住店,人人懂,打尖到底是啥名堂?更不用说那些靠一枚小铜牌才能进门留宿的章法,真是隔着历史都能感受到门口一阵风的微凉。

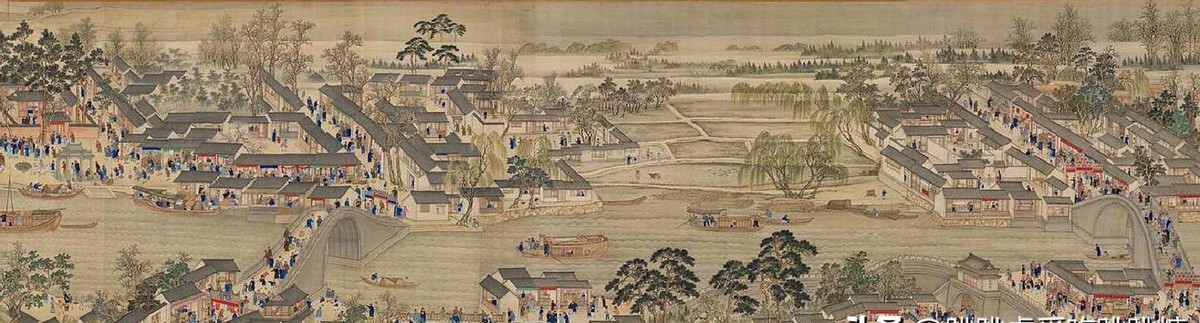

关于古人住店这事儿,说起来跟咱如今刷身份证登记、开房卡没啥两样。但哪个年代都不缺个讲究:春秋周代那时候,驿馆刚冒头——本来是给差使人员落脚的地方。等到诸侯进京问政办事,还有各路官员来来去去,路就得修,店也得开。不然大老远的,天黑了人往哪儿搁?据说当时官道边上每十里就有一座“庐”,说白了,就是个临时歇脚的小土棚,带点饭食,条件也就差强人意。

但你要混得好,身份不一般,进城还有高级专属馆舍。那叫“侯馆”,门槛很高,不是谁都能踩进门去。官家、诸侯、达官贵人,像极了咱们现在的五星宾馆VIP。平头百姓?你就去民间那些“逆旅”“传舍”。名字是文气,但住进去可未必多清净——天南地北的人,拖着行囊、带着心事,这屋檐下翻来覆去。

有一桩考古发现我曾琢磨很久:战国时代的旅馆“房卡”,居然是块铜做的小牌子,叫“节”。想想现在哪有铜牌登记的,顶多金属钥匙卡,古人可惜不得浪费一寸铜钱,只为让出门人睡个安稳觉。铜牌上刻着店名,老一辈的人提到“节”,总会多点慎重,好像一旦拿着,背后就缀着半根“家与国家”的线。

其实早年这些旅馆,还有种“养士”功能:王侯诸侯开设专门的床铺,来者不是旅人,乃有谋之士。天下大乱,谁不是背着一肚子诗书和志气,想混个荐举、谋个出身?旅店变了味道,成了招贤纳才的场所,这样的故事,放到现在也就是“猎头公司”外加人脉餐厅。有的住客可能衣冠楚楚,心里却未必安生。大堂里点了壶茶,眼神四下打量,谁能给自己带来翻身的机遇?

说到规矩,别以为普通百姓进了旅馆就拥有自由。高级旅店可不是谁都欢迎。郑国有过“诸侯之馆”,普通人站门口多几个呼吸都不敢。还有那些说不清身份的异乡人——你想混进去,没门。身份管控,早在秦国变法时就已经严格推行。商鞅那么一号厉害角色,定下规矩:进店,查身份,登记。一个陌生客,身上没有“凭证”,店家可不敢随便收留。这系统一六国后,更是各家都得照章办事。不是随手递个盒饭就算买路钱。城郊大路上,每三十里必有驿站,住宿报备,备马就绪。你想图省事,没门。哪怕是最随和的民俗也有道。

这点我倒曾跟几个专家聊天时开过玩笑:“古代人心里有根弦,怕被管得太紧,又不得不服从。”你说是不是这回事?而且还有件趣事——街头客栈跟咱们现在民宿不一样,甚至能吃能喝还能存货,叫做“邸店”。南北朝不少权贵看中金银路段,自己抢着开,有的甚至霸占了十几个铺子,梁武帝的弟弟就干过这种事。谁说富贵人家不屑做生意?其实都一样,归根结底还是逮机会赚钱。

到了唐代,国际贸易火了,城里客栈生意跟着爆发。长安哪,熙来攘往,什么“郡邸”“蛮夷邸”,本地客商和外国人各有专属地盘。有的客栈由旧官宅改建,里头不光能住宿,还供酒食——真和当下的餐饮酒店无缝衔接了。可别以为随便进,豪华店旁边的小饭铺,等级划分细得很。谁花得起银子,谁能“坐下来等发落”,心里自己都明白。

电视剧常演的小二一句“住店还是打尖”,听着轻巧,实际后台要复杂得多。古代真正住店之前,你得先亮出自己的“介绍信”,不管你农工商还是官家郎,总要拿个牙牌、渔符、路引等物象明身份。就跟现在进公司刷门禁卡一样,没卡?对不起你请回。不过你要是只来“打尖”——也就是吃口热饭、歇个脚,那倒省事,凭嘴说事,没人查你家底。

可别小瞧无证入住的后果。要是让官府查出来,轻则罚钱、遣返,重到能送去充军——古代的充军就是边疆服役,命运谁敢说不打个寒颤?咱就说,老陈家那年逃荒,祖辈一时混了个无证旅馆,差点闹出天大祸事。走南闯北的故事,头一回真有点命悬一线的意思。

再讲细一点,有官职的人,住店也没权随便进,还得凭符节、文卷才能登记。客栈收完你的证件,就要登记姓名、籍贯、出门由头、住几天、怎么个来由。住店可不是傻呆呆一头扎进陌生被窝,天黑灯下,算盘珠子咯咯响,小二还要一笔一划把你人生清单记下来——万一哪天官府来查账,疏漏让店家关门歇业,这生计谁还扛得住?

有趣的是,元朝都城那阵,马可波罗记录住店场景,旅馆还让客人自己填写身份信息。明晃晃的名字、进出时间,全都交到官府手里。你想糊弄过去,门儿都没有。每人都是一颗被政策盯着的棋子。

其实,住店这事儿让人回味。你有时候只是行路匆匆,客栈清冷一隅,打尖吃饭——就是短暂停留,添碗热粥热菜,说几句风凉话,拍拍尘土就继续赶路。这里头没有那么多“身份管控”,像是给流浪的心留个喘息的机会。

而“住店”,便是要将人生细节一五一十交代出来,把自己的故事绞在一张文牒和铜牌里。你可能打算留宿、休整,也许是等上一份官府批文,或者只是期盼一晚无梦。可窗外风声,客栈里的人影斑驳,谁的身份会突然在大堂里暴露,被查、被罚、被遣返?一切又未可知。

唠到这儿,我倒想问一句:你说这千年前的“住店打尖”,究竟是保护了人、还是捆住了人?一串铜牌,一纸凭证,一碗打尖的热饭,有多少故事就藏在门前往来的脚步、柜台上认真的笔迹里。或许那时候,真正的安身之所,比热闹更稀罕——人啊,到底在赶路中寻着什么归处?