诺贝尔奖已经陪伴人类超过一个世纪了。每到岁末,人们总是习惯性盯着公布名单,哪怕只是一窥获奖者的神秘身影。这种奖,是众多奖项里称得上“顶流”的,奖金池也挺离谱:庞大且持久,远没有枯竭的意思。难不成那笔钱真不怕花光?!

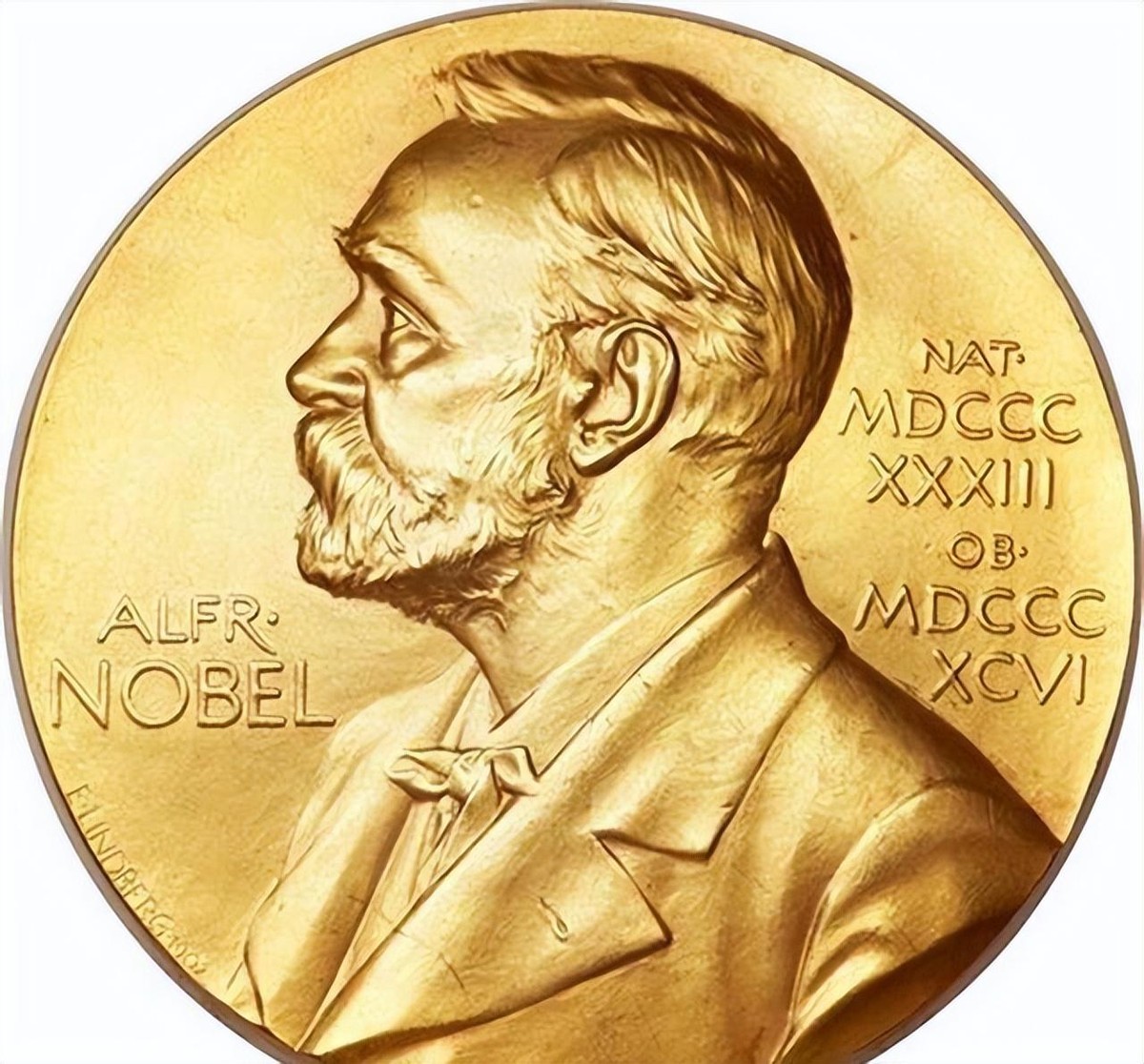

诺贝尔自己名头响,身份复杂。1833年,他呱呱坠地,瑞典是他的出生地——那年蒸汽技术还带点新鲜劲。他父亲阿姆·诺贝尔,是个拿蒸汽锅炉系统说事的人。改锅炉不只是为了舒坦,还图发展。诺贝尔小时候,家里天天有零件、工具,氛围非常“工业风”,这也许是他动手能力强的起点吧?家庭教育,没人能小看,尤其那个年代。

他并没接受过系统的教学。有人说天才都这样,也有人觉得那只是运气。他17岁去了美国,不少人都好奇,那时美国还是个发展中社会,工程盛行。他拜师学艺,师傅很出名,但具体过程没人细说。他在这段学徒岁月里受了实用主义影响,不讲理论,直接弄机器。那些日子,劳动比公式重要得多,不管是不是诺贝尔本人回忆过。

工程没限制他。他后来感兴趣的,成了化学。于是炸药。多源信息显示,诺贝尔并非一开始就是炸药发明者。他尝试众多失败后,好像才找到合适配方。财富从这爆炸的一刻滚滚而来,一夜暴富也不算夸张。有趣的是,他开始担心被利用——那些殖民扩张的历史可不是羊皮书温柔描写的。他本人公开表达了不安,参与了和平活动,这点老照片和档案都有记载。

晚年,诺贝尔不像大多数富豪那样忙着分财产给家人。他有点孤僻,还疑心重,最终决定把大部分资产转进奖金池。具体金额是3100万瑞典克朗,这在十九世纪末可是惊人数字。瑞典银行的历史文件都记录了这笔转账。他设立了一套复杂的法规:钱必须用在选定领域,不得滥用,并非每年必须发完奖金。这个决策,很多人都觉得有点苛刻,但也因此树立了奖项的规矩。

诺贝尔奖的设立过程并不顺利。诺贝尔的亲戚曾出面争家产,瑞典律师行业也因此小赚了一把。法律战持续数年,文件堆积如山,连官方也看烦了。最终,遗嘱才由瑞典议会承认。奖项评选的领域,物理、化学、生理学与医学、文学、和平,看这名单谁都能发现偏好。他没设数学奖,是不是恨数学家?传闻不少,没人能确定实锤。

奖项评选,门槛高得离谱。评委每年都寻求让自己头疼的创新,但也有一批说法:有学者觉得评选标准因人而异,受专家小圈子影响大。这么多年,争议声音一直在。有些年度没人得奖,奖金直接留给基金会。奖金池反而越滚越大。根据2023年的诺贝尔奖官网数据,基金总资产已超50亿瑞典克朗,年化投资回报率稳定在6%左右。这些财务公开,都能查到。

基金会非常重视资金运作。奖励的钱不是一次分完,基金会聘有专业投资团队。投资方向不只是国债,还有高科技产业。瑞典几家大银行都参与过管理。有人批评道,“连诺贝尔奖金都在炒股!”但多年下来,这个池子没亏空过,甚至一直在盈利。原始遗嘱里明白写着:奖金须稳定发放,避免基金耗竭。资金增值和历史传承,成了并行目标。

奖金发放策略灵活。若当年没有足够优秀的成就,便不发奖。这种做法听起来苛刻,可事实上真的发生过。1914年,物理学奖和化学奖无获奖者,奖金就归到基金账户。有人认为这样难免挫伤士气,但基金会坚持原则。预留奖金推动了长线运作,确保未来依然有充足资金。

诺贝尔奖在全球产生了广泛社会效应。有些获奖者变成意见领袖,也有不少人获奖后陷入争议。最有意思的例子是2016年文学奖,授予了音乐人鲍勃·迪伦,评委会的解释让不少传统文学圈炸锅。有人欣喜,有人反感。到底界限该怎么划,没人愿意多做评论。诺贝尔基金会面对满天质疑,总是低调处理,不提出过多解释。

不止名气和奖金,诺贝尔奖背后还有复杂现实。权威数据表明,男女获奖比例极度失衡,至今女性获奖人数仅占总数不到十之一。基金会有新政策,试图增加多元化,但实际效果不太理想。有人感觉奖项过度关注欧美,大部分获奖者是欧洲或美国学者。亚洲获奖者比例逐年提升,可基金会的评选组成员仍以欧美为主,这点旧媒体有过报道。

有人质疑,诺贝尔奖真的能代表所有领域的最高成就?实际情况不尽然。很多关键科技进展无法纳入评选范围。比如互联网核心技术,早期贡献者未被认定为诺贝尔得主。也有医学领域成果因为未满足公式化评选标准而被拒绝。有获奖者坦言:诺贝尔奖是人类社会的最高荣誉,也是偶然。这句话听起来自相矛盾,但挺真实!

诺贝尔奖奖金并非一成不变。过去,克朗对美元汇率剧烈波动,导致实际奖金数额不稳定。基金会不得不调整分配标准,而有些年度奖金额甚至缩水,这在经济危机时期尤为明显。2020年疫情影响下,投资回报下降,奖金总额并未增长。外界看不懂奖金池到底怎么跨越了经济周期,基金会对此持谨慎态度。

诺贝尔奖激励了科学家和文学家的积极性,推动全球人才交流。一些获奖者创办研究所或教育项目,用奖金扶持青年学者和边缘领域。这些行动有实际成效,至少推动了跨学科对话。也有人选择把工资花在家乡,造福本地社会。奖金池的流动性确保了奖项影响力,这点由获奖者组织的年度会议资料可验证。

话说回来,诺贝尔奖评选机制也承担着巨大的社会压力。有人认为评选标准太陈旧,难以吸纳新时代的创新模型。2024年官网曾公开征集意见,试图拓展奖项范围。同样有人批评奖金池管理混乱,实际专业性不如表面亮眼。但另一些数据反而表明基金会管理有效,基金增值表现优异。矛盾观点并存,好像这个奖本身就不必非得自洽?

科学与和平是诺贝尔奖不变的两条主线。近年来,基金会增加了科普项目投入,也引入新类型的奖学金。有人笃信,奖金池越强大,推动科学普及越有底气。有人则持保留意见。如果未来经济格局骤变,会不会影响基金稳定性?基金会的首席财务官多次否认这个可能。可银行危机爆发的时候,一切都有不确定性。

细数历年得主,全世界的目光都被吸引了过来。诺贝尔奖并不唯一,但它背后的钱和名,始终是科学家们追逐的目标。奖金池巨大,奖项含金量高,但它没法解决所有问题。有的人获奖后陷入沉寂,也有人成了顶流。科学家能否真正为人类带来福祉,奖项本身未必给出解答。

每个人总归要在现实和理想之间踟蹰往返。诺贝尔奖,这个世界级的奖和那笔庞大资金,带来了奋斗,激发了争议,也激励着人继续探索可能。你会怎么评价它?就是这么回事吧。