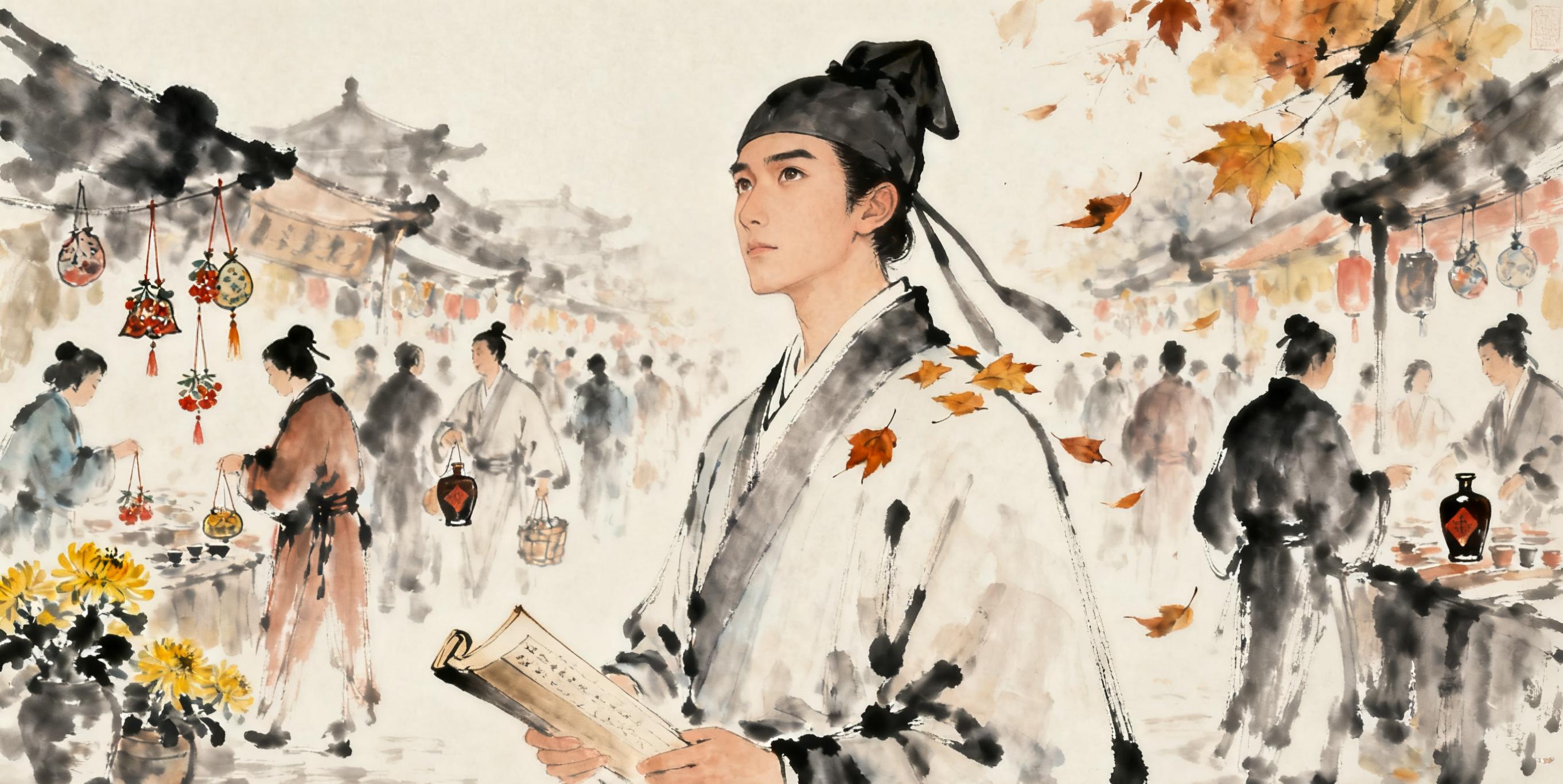

公元717年的重阳,长安城外的秋风卷着碎金般的落叶,打在二十岁的王维肩头。这位来自蒲州(今山西永济)的青年,已在长安漂泊两年,为求仕途功名,把故乡的黄河涛声、鹳雀楼的剪影,都藏进了案头的诗卷里。这日晨起,街市上飘来茱萸的清苦香气,酒肆里传来“遥知兄弟登高处”的诗句,他才猛然惊觉,又到了插茱萸、饮菊花酒的重阳,而此刻的自己,竟成了千里之外的“异乡人”。

提笔写下“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”时,王维的笔尖或许带着颤抖。他想起往年重阳,兄弟们总要爬上蒲州城外的中条山,年幼的弟弟会摘下最红的茱萸,往他鬓边插得歪歪扭扭,父亲则在山巅斟满菊花酒,笑着说“登高能望远,更能忘烦忧”。可今年,山巅的身影少了一个,长安的街巷再热闹,也填不满心头的空落。

让人好奇的是,生于山西的王维,为何在诗中写“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,落款却似在“山东”?这并非他记错了故乡,而是唐代的“山东”,与如今的山东省截然不同。

在唐代,人们以崤山(今河南三门峡一带)为界,将国土分为“山东”与“山西”。崤山以东,包括今天的河北、河南、山东大部,以及山西南部的部分地区,都被称为“山东”;而崤山以西,主要是关中平原(今陕西一带),则为“山西”。王维的故乡蒲州,地处黄河东岸,恰在崤山以东的范畴内。他年轻时客居长安,长安位于崤山以西,属于“山西”之地,因此当他思念故乡的兄弟时,从长安望向蒲州,便是望向“山东”的方向。

彼时的重阳,早已是中国人心中重要的“团圆节”。早在战国时期,《楚辞》中就有“集重阳入帝宫兮”的记载,到了唐代,重阳节俗已十分盛行——插茱萸辟邪、饮菊花酒养生、登高望远寄情,成了家家户户的标配。尤其对于游子而言,重阳更像一面镜子,照见自己的孤独。王维在长安,看着街上行人三三两两,或携家带口登高,或提着茱萸香囊匆匆赶路,耳边满是乡音,却没有一句是对自己说的,那份对兄弟的思念,便愈发浓烈。

他想象着,此刻故乡的兄弟们,定是如约登上了熟悉的山岗。或许大哥正扶着年迈的母亲,二哥在给年幼的弟妹分发茱萸,大家说说笑笑,忽然有人发现,往年总爱抢着插茱萸的王维,今年却不在场。山风吹过,茱萸的香气飘向远方,就像他们的牵挂,越过黄河,越过崤山,飘向长安。

“遍插茱萸少一人”,看似写兄弟们的遗憾,实则藏着王维的愧疚与思念。他在长安为功名奔波,却错过了与家人的团圆,一句简单的诗,道尽了千万游子的心声。而“山东”二字,不仅是地理上的方位,更成了他心中“故乡”的代名词——那里有他的兄弟,有他熟悉的山水,有他无法割舍的牵挂。

如今,千年过去,“山东”的含义早已改变,重阳节的过法也多了些新花样,但王维的《九月九日忆山东兄弟》,却依旧在每个重阳被人吟诵。当我们登高望远,闻到茱萸的香气时,总会想起那个在长安街头思乡的青年,想起他笔下“每逢佳节倍思亲”的共情——无论时代如何变迁,无论“山东”“山西”的界限如何改写,游子对故乡、对亲人的思念,永远是跨越山海的共鸣。

或许,王维当年写下这首诗时,并未想过它会流传千年。他只是在某个秋风乍起的重阳,把心底的牵挂凝成了二十八个字,却意外道破了中国人最朴素的情感:无论走多远,无论身在何处,每逢佳节,心头最惦记的,永远是那些“遍插茱萸”时,会想起你的人。而那片被称为“山东”的故乡,早已不是一个地理名词,而是藏在诗句里、刻在血脉中的乡愁。