说实话,咱们中国人讲起亲戚来,嘴上说着“远亲不如近邻”,可一到家里出点啥事,还是得靠血脉里的那几个人。这事古今差不多,不就是具体细节有点变化。以前的人把怎么区分亲疏、怎么守孝待丧这事儿,弄得特有讲头——就像村里老人常叨叨的那句“出了五服都不算亲”,一出口就自带分量,可你真要追问啥叫“五服”,十之八九自己都说不清。咱今天就来掰扯明白这“老规矩”到底怎么回事。

其实“五服”这玩意儿,最早说的不是咱们聊家事的事儿,而是讲天下分区。我有段时间挺纳闷,怎么《禹贡》竟然大张旗鼓地聊“五百里服”,后来才明白在那会儿,是拿来规定各地人给中央干点啥。说白了,越是离“老大”近,活儿重担子多,也方便管。但等到这道“规矩”挪到了家里,意思就全变了。再不是“离权力有多远”,而是“跟我有多亲”——这亲疏有别,全靠“五服”划拉出来。

咱们祖宗定这些规矩,大多不是拍脑门想一出是一出,而是真在生活里闹腾出来的。有个细节特别典型:比如说某家出事,族中大堂里要挂白布、列席桌,哪个亲戚能进门、谁要跪拜、谁随礼,哪家老太太坐在哪儿,全是按“五服”顺序来的。城里人有时觉得这复杂,其实在咱乡下早就落到实处。有人说现代社会看血缘没那么重,不假,可你要是去问九十年代前的农村“什么亲戚能叫来帮你种地收麦”,大抵也是“五服”之内的。关系近,坑不死人。

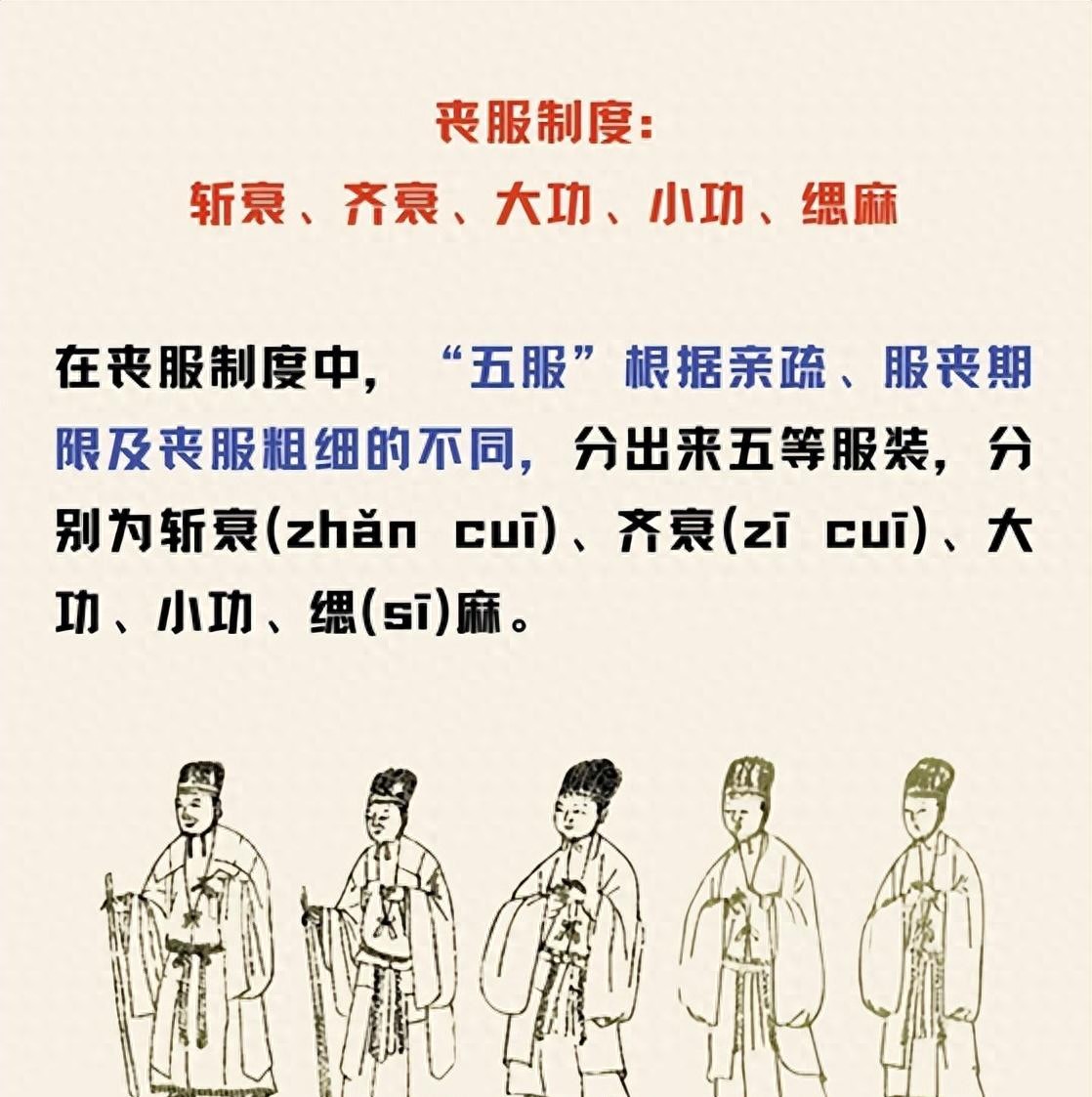

“五服”的来龙去脉,远得很。我查了查,汉代墓志里头都见得到把“五服”用来定位身份的痕迹。那时候还兴族谱,门板上要有谁谁是“斩衰”的后人,还特别体面。到了清朝更讲究,连族间分家,地契上都要写明是“大功”还是“小功”。原因特简单,这年头人命关天,世道乱,亲近的才值得信赖。丧葬风俗也是,五服一出来,谁得戴大孝、谁只需披白布,谁跪在哪儿,谁连新衣都没机会穿,都有章法。

不过你别觉得这全是空理论。比如说最重的“斩衰”,穿的孝服麻布都不能修边,袖口边沿乱七八糟,是实打实表达心痛。清末有个宫里的太监老刘,老佛爷一断气,他抱着灵柩哭得跟孙子一样,也是规矩使然。三年孝,你以为说说而已?其实当年真有不少府上的少爷小姐自此三餐粗茶淡饭,剪掉戏曲、歌舞,连嫁娶都要高挂免谈。你要是孝期未满出门嗨皮,还真被人背地里指指点点。

再往次一等,“齐衰”,麻布也出镜,但稍微讲究点,至少缝了边。这象征“亲,但没到心肝那步”。比如孙子为祖父,守孝不必三年,而是短些。清代有个官宦人家,老太爷病故,孙辈们只被要求在家里守八个月,还得按次序顿首鞠躬,饭碗都要换成素色。这些事谁要是偷奸耍滑,家里祖父母那辈老亲戚看了,翻脸都可能。

到了“大功”“小功”、“缌麻”,亲情就慢慢淡了。说起来,这点最容易体现在农村老家祭祖时的场景:头排总是“斩衰”该坐,后头小辈、外亲往后挪。真到了“缌麻”那层,大多只剩下走形式。这不是冷漠,是资源有限,咱们乡下常说:能管到五服之内已是不易。

很多人对丧服的复杂讲究觉得遥远,但有些细节至今残留。比如有的地方还分谁能贴红布谁必贴白条,结婚时谁戴金银花,谁只能帮着端水递果盘,背后都是五服的影子。乡下人家,长辈大多张口“外甥/堂兄”,分得清清楚楚,也免了多少闲话。

至于近亲结婚,老祖宗早就留了后门。表面上说要“巩固家族”,但实际上,谁都知道,娶自家姑表兄妹,顶多到“五服”里较远的那一层。真心话,被大房小房的老人盯着,过了近亲线,谁也不敢乱来。真正出了啥岔子,顶多笑话你“乱了伦”,要是捅到宗族长老那儿,更是吃不了兜着走。有的大家族,明里暗里还定规靠结亲拉拢外姓,那叫“外结姻亲”,不至于边缘化,也给下一代多留一条退路。

讲回现实,五服讲究差不多成了摆设。你得承认,满大街的结婚证、白事一条龙,现在谁还算“斩衰齐衰”?只要亲生孩子戴条白绸孝,大家心里都能过去。但你真问那些白发老头,谁心头没一本账?谁不是一边说“啥都讲究啥都不讲究”,一边到天冷夜深时,愣记着曾祖那一辈哪年去了、家族谱上门生几代。

有人说,五服制度本质是个大号靠山,给家族找了面盾牌。我觉得这话不全对。你想嘛,古人讲亲情,其实也是给自家孩子留条后路。谁家没个风雨落魄的日子?关键时刻,有那么几个人,不用多讲理,抹着眼泪把你揽进屋里,这滋味最难忘。

五服之内,情义重千斤;出了五服,现在多半成了礼貌一声“远房亲戚”。可人心深处的念想,哪那么容易翻篇?一代一代,规矩缩影成日常,变成酒桌上的一句“你还是我这边的人”。到底靠不靠谱,只能由各家的光阴慢慢见分晓。

你说,咱现代社会是不是还缺点啥?兴许不是缺规则,而是少了那份“只因你姓氏还是我家里人的”本能牵挂罢了。反正,五服这点规矩,摆到了今天,远不像以前那样兴师动众。可只要哪天真有事,大概你最先想到的,还是那些平时不常打交道、但家谱里前后一查有根有据的“自家人”。至于五服以外,人情再热闹,也终归隔着点什么。