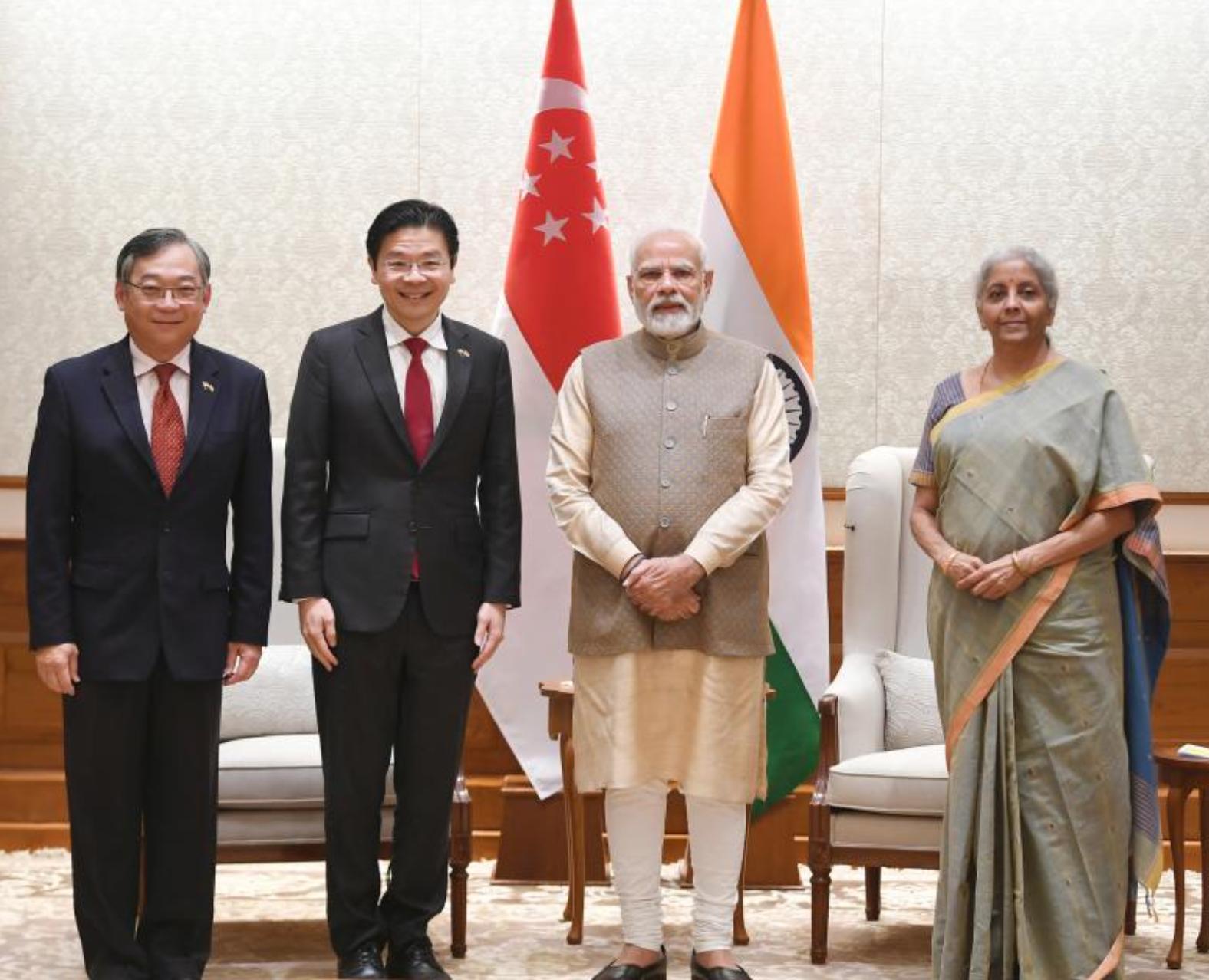

2025年9月,新加坡总理黄循财突然现身新德里,主动印度加入新加坡、马来西亚、印尼三国联合巡逻计划(MSP),将巡逻范围扩大至马六甲海峡。

这是新加坡第一次公开一个域外大国参与马六甲海峡的安全事务,释放出的信号非常明确——要“对冲中国”,要“牵制中国”。这背后到底隐藏怎样的盘算?新加坡为何突然对中国“下狠手”?又为何一定要拉上印度这个域外国家?

在过去几年里,南海和马六甲的安全局势表面看起来风平浪静,实则暗流涌动。美方多次试图把盟友拉入南海事务,但除了菲律宾愿意“冲锋在前”,其他国家大都选择观望。

新加坡也曾一度对美国的承诺感到失望,尤其是在经济合作层面,美方说得多、做得少,让新加坡心里逐渐没了底。新加坡一向自诩为“多边主义的典范”,擅长在大国之间走钢丝,但它最在乎的始终是自己身处的地理位置——马六甲海峡。

这条最窄处只有2.8公里的航道,承载着全球近四成的海运能源流动,每天有超过2000艘大型商船通过。谁掌握了马六甲,谁就拥有了话语权。

2024年,马六甲海峡的日均能源运输量突破1700万桶油当量,创下历史新高。而中国的能源进口中,有超过60%的液化天然气和80%以上的原油都要通过这里。马六甲对中国来说,不是普通通道,而是“海上生命线”。

印度自然看在眼里,也一直想在这条战略要道上分一杯羹。近年来,印度通过“东向战略”,频繁拉拢东盟国家,借演训、对话的名义增加影响力。

但始终没能真正踏进马六甲的安保圈子。直到新加坡这次开口,印度才终于有了“名正言顺”的理由进入马六甲。

8月,印度主流媒体NDTV和《第一邮报》都大篇幅报道此事,称这将是印度“印太存在”的重大突破。新加坡也给予了印度足够的面子,把的地点选在了新德里,既让印度高层感到被重视,也给外界一个强烈信号:新加坡要改写棋局了。

其实早在过去几年,新加坡就不断在安全事务上“试水”,曾多次与英国、日本、澳大利亚等国接触讨论联合巡逻,甚至参与“印太经济框架”,试图打造一个不完全依赖中国的经济与安全体系。

但这些国家或地理太远,或顾虑太多,行动迟缓。相比之下,印度地理位置虽然不近,但愿意“挑担”,也愿意承担政治成本。

新加坡这次的“引印入局”显然不是一时冲动,而是深思熟虑的战略安排。它一方面要继续吃到中国发展的红利,另一方面又想通过引入更多域外势力平衡中国的区域影响力。

换句话说,新加坡要的是“既要又要”,既不彻底倒向中方,也不完全站队美国。中国当然看得明白。国务院发展研究中心在8月明确指出,印度若在马六甲形成常态化巡逻,无论是否直接干预,都将成为中国能源运输链上的“不稳定变量”。

不过,新加坡的算盘虽精明,执行起来却未必如愿。历史经验早已证明,外部大国介入马六甲从来不是件容易的事。2004年,美国就曾提出联合巡逻马六甲的方案,结果遭到东南亚国家的一致反对。

即便是现在,除了菲律宾外,南海周边国家大多仍然保持克制。澳大利亚、日本、加拿大等国表面上参与巡航,其实很多时候只是“点到为止”,并不愿真正承担风险。

连他们自己都知道,一旦局势失控,最先“买单”的不是他们,而是那些地理位置最近、风险最高的国家。新加坡的担忧也不无道理。它所追求的,是海上通道的畅通、规则的稳定,以及中美之间的“可控张力”。

一旦它感到美方的力量减弱,而中方的影响力迅速上升,就会本能地寻找“新的砝码”来维持那杆平衡秤。这一次,它把赌注放在了印度身上。

8月,亚洲安全研究院发布了最新报告,指出MSP机制近年来在打击海盗方面成效显著,海盗事件大幅减少。原本,这套机制主要由沿岸国家主导,属于“内场安全事务”。一旦引入印度,性质就变了:从“打击海盗”变成“地缘对冲”。

这不仅可能打破东南亚国家之间原有的默契,还可能让马六甲从“最安全的海域之一”变成新的大国博弈场。国际海事组织在8月发出警告,称马六甲的“安全红利”建立在区域合作的基础之上,一旦合作破裂,局势可能迅速恶化。

新加坡当然不希望局势失控。它只是想通过这种方式告诉中美两个大国:我还有选择,我不是你们之间的“附庸”。但这种“多边下注”的策略,在大国竞争日益激烈的背景下,风险也在不断上升。一旦踩错节奏,很可能被迫选边,甚至成为大国冲突的“桥头堡”。

中国在面对新加坡这一系列动作时,态度始终保持克制。一方面,中国理解新加坡作为小国的生存智慧,另一方面也通过实际行动不断加强与东南亚国家的经贸合作,用稳定的经济纽带巩固区域安全。

中国并未因新加坡的举动而改变自身的战略节奏,只是更加警觉。8月,中国海关总署公布数据,中国石油日均进口超1200万桶,其中六成以上经由马六甲入境。能源安全依旧是中国的核心关切。随着中国海军远洋能力的提升,对于马六甲、南海的掌控力也在持续增强。

即便外部势力试图搅局,中国也有足够的能力确保海上通道的畅通无阻。新加坡想借印度“制衡中国”的算盘,未必能打得响。时间会证明,真正稳定这片海域的力量,不是外来的军事干预,而是区域国家之间的合作与信任。

短短两个月内,新加坡对中国的态度出现明显变化,从高调出席中国阅兵的副总理,到总理本人缺席转而“拉拢印度”,这一步棋走得不轻。但这盘棋到底是自保还是冒险,还得看下一步的局势演变。

简单来说,新加坡想在中美印之间找平衡,但中方的影响力越来越大,这让它越来越焦虑。它不愿意被边缘化,也不想完全被控制,于是拉上印度,想在马六甲这条海上生命线对中国“下狠手”。只不过,这一刀能不能真切到中方,还要打个问号。

信息来源:

[1]韩正会见新加坡副总理兼贸工部长颜金勇 新华社

[2]新加坡总统公布未来五年国家施政方针 央视新闻