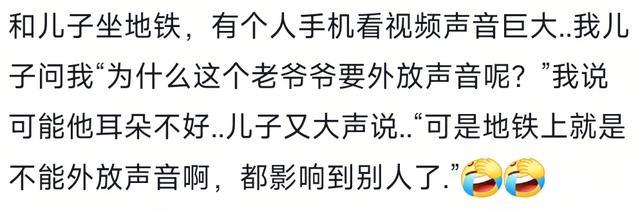

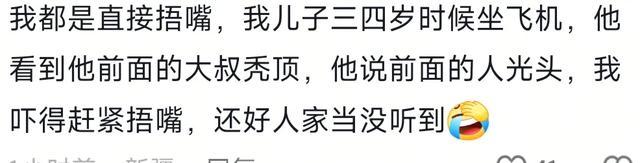

地铁里,一个奶声奶气的小家伙突然指着对面大叔的秃顶大喊:“妈妈,他的脑袋像剥了壳的鸡蛋!

”车厢瞬间安静,大叔脸绿,我脚趾抠地。

那一刻,我脑子里只有一个念头:童言到底是天使的惊喜,还是社死现场?

尴尬归尴尬,回家路上我越想越不对劲。

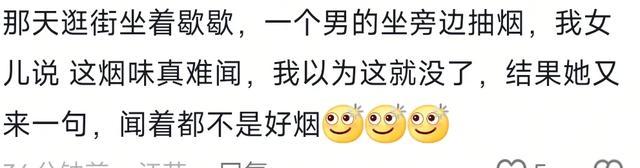

孩子哪懂成人世界的“礼貌滤镜”,他只是把看见的说出来。

秃顶像鸡蛋,彩虹像糖,蝴蝶像会飞的花——这些比喻在大人听来是诗,在孩子眼里就是事实。

我们尴尬,是因为我们早忘了怎么直接看世界。

南京那群“小小民生观察员”更绝。

他们没学过城市规划,却知道盲道被共享单车堵住会害爷爷摔跤;他们不懂预算,却提议把公园长椅换成有靠背的款式,因为“妈妈抱弟弟太久会腰疼”。

这些建议被写进提案,送到市长办公桌上。

我第一次意识到,孩子的“废话”里藏着城市最柔软的漏洞。

海尾小学那群写童谣的小屁孩也把我看哭。

一个一年级女生写:“爸爸的呼噜像拖拉机,一开就是一整夜,我想给他按个暂停键。

”没有比喻技巧,全是真感情。

老师把这句印在校刊上,爸爸看到后第一次去医院查了睡眠呼吸暂停。

童言成了救命信号。

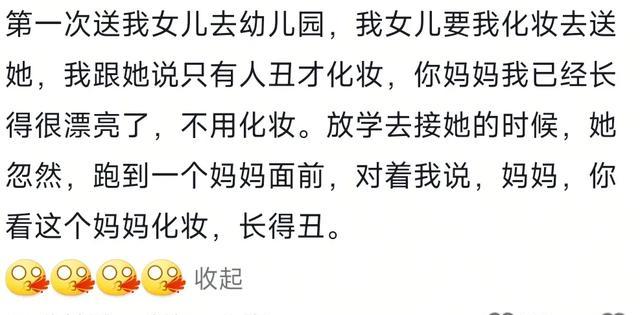

所以我现在学乖了。

孩子再说“奶奶家像臭鸡蛋”,我不急着捂嘴,先问:“哪里臭?

”原来奶奶把过期的咸鸭蛋和袜子放同一个抽屉。

解决问题比面子重要。

我们拼命教孩子说话,却忘了怎么听他们说话。

童言不是炸弹,是未被格式化的U盘,插进成人世界的接口,会弹出很多我们故意忽略的窗口。

听懂这些乱码,比纠正语法重要一百倍。