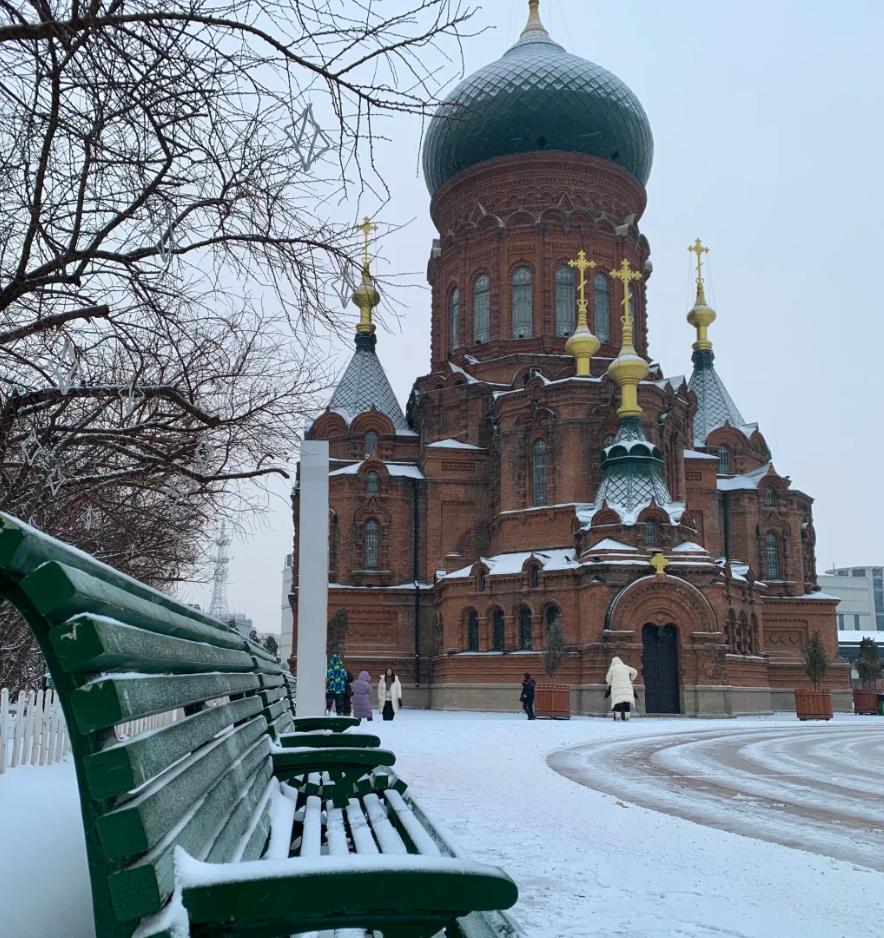

哈尔滨夏天凉快,冬天有独一无二的冰雪大世界,中央大街的洋气、索菲亚教堂的庄严、老道外的烟火气,还有那香喷喷的锅包肉、大列巴、红肠、马迭尔冰棍。

哈尔滨夏天凉快,冬天有独一无二的冰雪大世界,中央大街的洋气、索菲亚教堂的庄严、老道外的烟火气,还有那香喷喷的锅包肉、大列巴、红肠、马迭尔冰棍。 不过,我去年冬天在这里呆了一段时间,说句掏心窝子的话:哈尔滨是好,可一般人来了,真有点“扛不牢冻”!

不过,我去年冬天在这里呆了一段时间,说句掏心窝子的话:哈尔滨是好,可一般人来了,真有点“扛不牢冻”!

一、“冬天那叫一个‘冷’,出门像进‘大冰柜’!”

哈尔滨的冬天,那是真冷,零下20度以下是常态。还是干冷干冷的,风刮在脸上像小刀子割脸上的肉。

出门必须穿全套保暖:厚羽绒服、大棉裤、雪地靴、雷锋帽、大围巾、厚手套,一样不能少!就这,在外面待久了,脚指头冻得发麻,脸蛋子冻得生疼,鼻涕没等流出来就冻成冰碴儿了。

和我一起去的南方朋友,第一次出门5分钟就冻得直跳脚,嚷嚷着“我在这待不住了,赶紧进屋吧,都快冻成冰棍了!”

和我一起去的南方朋友,第一次出门5分钟就冻得直跳脚,嚷嚷着“我在这待不住了,赶紧进屋吧,都快冻成冰棍了!”

二、“冰雪景观太‘霸道’,看久了眼睛都‘晃花’!”

冰雪大世界、太阳岛雪博会,那是真壮观!晶莹剔透的大冰雕,巧夺天工的雪塑,五光十色的灯光一打,跟童话世界似的。 可是,这冰雪世界太“耀眼”了!大片的白色冰雪有反光,白天看久了眼睛容易发花、发酸。晚上灯光绚烂,看久了也容易视觉疲劳。

可是,这冰雪世界太“耀眼”了!大片的白色冰雪有反光,白天看久了眼睛容易发花、发酸。晚上灯光绚烂,看久了也容易视觉疲劳。 而且冰雕雪塑都在户外,你想看个够?就得在“大冰柜”里站着冻着。这种又冷又得对付“雪盲”风险的欣赏,一般人没点耐冻劲儿和好眼神,真容易“看不动了”!

而且冰雕雪塑都在户外,你想看个够?就得在“大冰柜”里站着冻着。这种又冷又得对付“雪盲”风险的欣赏,一般人没点耐冻劲儿和好眼神,真容易“看不动了”!

三、“东北菜太‘实诚’,胃和腰围‘压力山大’!”

哈尔滨的美食,那是出了名的量大、实在、还热乎!一份锅包肉,盘子堆得冒尖儿;一大碗杀猪菜,酸菜、血肠、五花肉管够;大骨棒啃着过瘾,粘豆包吃着香甜。 我那平时饭量小的南方同事,来了一周就直呼“不行了,这菜量太实在了,顿顿吃撑,裤子都快系不上了!”

我那平时饭量小的南方同事,来了一周就直呼“不行了,这菜量太实在了,顿顿吃撑,裤子都快系不上了!”

这种油水大、分量足、高热量的饮食风格,胃口小点或者想保持身材的人,真容易吃“顶”了,腰围也跟着“蹭蹭涨”!

四、“热情好客‘太能喝’,酒量小的‘直打怵’!”

哈尔滨人(或者说东北人)的热情好客,那是杠杠的!多体现在吃饭喝酒上。朋友聚会、家里来客,甚至谈点事情,那酒是必不可少的。白的、啤的、红的,轮番上阵。 “感情深,一口闷”、“不喝就是看不起兄弟”...劝酒词一套一套的。那高度的小烧、老雪花的劲道,没点底子真扛不住几轮。我的酒量一般,每次上桌都“发怵”。

“感情深,一口闷”、“不喝就是看不起兄弟”...劝酒词一套一套的。那高度的小烧、老雪花的劲道,没点底子真扛不住几轮。我的酒量一般,每次上桌都“发怵”。 主人家太热情,不喝不合适,喝了吧,几杯下肚就感觉天旋地转,第二天脑袋还嗡嗡疼。这种融在酒杯里的情谊,让我招架不住,最后往往“缴械投降”,胃和脑袋都遭罪! 想滴酒不沾全身而退?在哈尔滨的热炕头上,不太容易!

主人家太热情,不喝不合适,喝了吧,几杯下肚就感觉天旋地转,第二天脑袋还嗡嗡疼。这种融在酒杯里的情谊,让我招架不住,最后往往“缴械投降”,胃和脑袋都遭罪! 想滴酒不沾全身而退?在哈尔滨的热炕头上,不太容易!