压岁钱的故事:那些红纸里的亲情和旧时光

每到年关,谁家不是一边捉摸着钱包一边操心着压岁钱?光孩子们欢欢喜喜盼红包,我们这些当大人的心思却五味杂陈。新年的日历快翻到头了,家里父母该筹红包的钱,兜里不多还得装出阔气;你看,别说孩子,一到这个节骨眼,大人其实也没太多岁月静好——传统和现实总是爱杠上。

先问一句,你小时候收到的第一份压岁钱还记得吗?十块、二十,还是铜板?那么厚红纸包着,其实钱不多,却能让你高兴好几天。这事,看着简单,其实里头讲头挺多,不信咱往回捣一捣。

说起来,“压岁钱”这玩意儿涨出来的年头,比你我还长。一千多年前,孩子不是像现在盼过年能拿红包,他们盼的是不被吓着、不出事儿。老话讲有“年兽”,一个可怕的大怪物,偏偏喜欢吓唬小孩,每到除夕夜就出来兴风作浪。那阵村里人没啥好装备,就靠张红纸、糊红灯,几个响炮,说白了,是用热闹驱散恐惧。

你想想,黑乎乎的大戏,看不见头也看不见脚,小孩们缩在大桌底下,手里攥着爹妈给的点心或者小玩意,嘴里还得念几句吉利话。等年兽被鞭炮轰跑了,孩子们才慢慢松口气——可这心里结没那么容易解。

于是,大人们就琢磨着:光轰走怪物不行,得安安孩子的心。于是年年都包红纸、塞点点心,后来又换成铜钱,有点仪式感。你要说那铜钱有多值钱?其实没啥,就是个“压惊”,让娃娃们觉得自己被护着。

后来压岁钱变成铜钱,还和宋朝的一桩小故事有关——王韶子那年差点被拐走,吓得魂都没着落。皇帝宋神宗顺道救了他,见小孩还打怵,就赏了“金犀钱”压压惊。消息一传,老百姓觉得皇上的办法靠谱,也学起来,压岁钱便慢慢成了过年必备。

这里面其实还有另一种说法。本来古人讲的是“压祟钱”,祟是什么?是民间传说里的怪物,每年除夕专挑睡着的孩子下手,摸一把脑袋,转天孩子就病痨痨,甚至傻掉。家里有娃的,一到年夜,不敢睡,守在孩子床边,怕那祟祸害。

等后来人发现,只要把红纸裹上八枚铜钱垫在枕头底下,怪东西就不来了,孩子能安然入睡。于是,每到除夕,大人都要准备这一小包“压祟钱”,慢慢才变成了我们现在说的“压岁钱”。名字上也是绕一圈,祟和“岁”谐音,时代一变就成了新叫法。老规矩变新花样,说到底,还是大人盼着孩子平安喜乐。

跑回现实,压岁钱这事我们都要过,规矩还是得捋捋。你是不是也会犹豫:今年要给多少?多了心疼,少了怕孩子不乐。其实谁家都有点儿“打肿脸充胖子”的心思——明知道手头紧,还硬是给得比去年多点,说是图一个“吉利”,其实多少有点面子问题。

不过,现在都说日子难过,长辈们其实越来越谨慎,不敢乱发了,你算算家里几个娃,红包数不小。讲究上,还是要个“好头彩”,“好事成双”嘛,发双不发单,说出去也吉利,还落个美谈。兄妹之间也不能厚此薄彼,没端平碗,闹起来一场“红包大战”,背后多半是家长没琢磨细。

另外一个细节,家里亲戚多,有时候还得偷偷把红包交给孩子爸妈藏着——省得小孩丢了,或是数着比来比去哼哼两句。总有人觉得压岁钱就是钱,其实压的不只是“岁”,更是长辈的心愿。你给的不管多少,孩子记住的,是那句祝福。

还有件小事,不知道你家有没有讲究:红包一定要用红纸包着,不能直接递现金。用土话说,这叫“有个样子”,也是讲究个仪式感。不包上红纸,亲戚们还要唠几句,“没点年味”,小孩看着还觉得没劲。其实包与不包,钱都是一样,但咱过的是节气氛,也算是种情怀了。

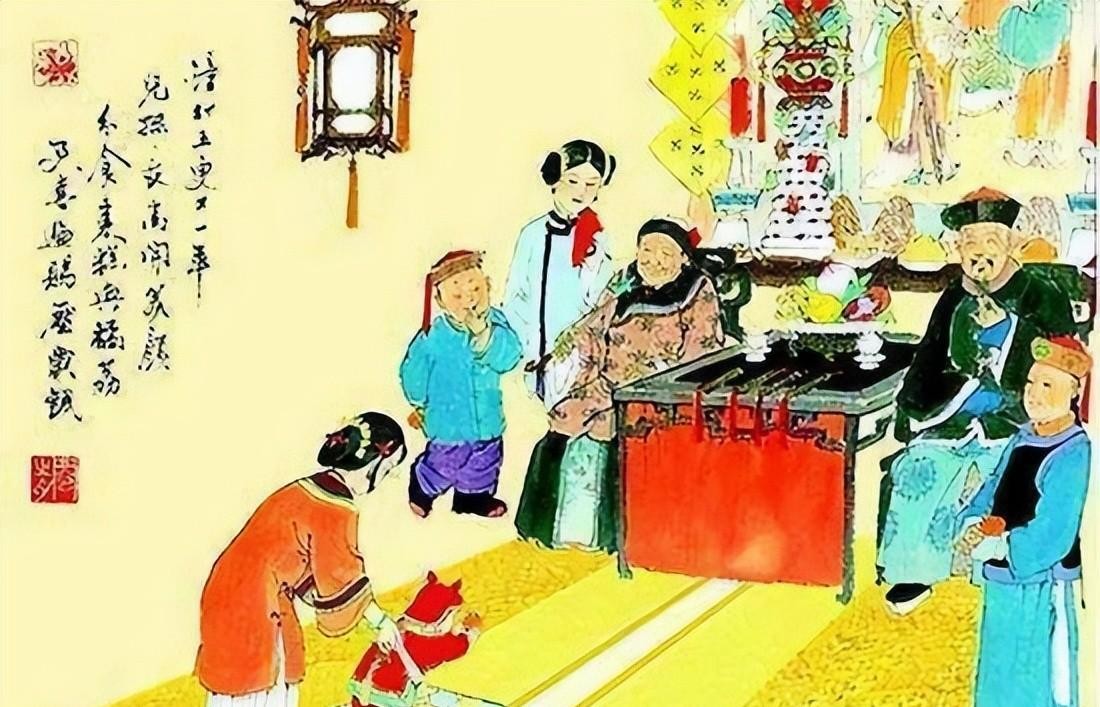

说到发压岁钱的“讲究”,倒也不是件稀奇事。有人问,压岁钱到底什么时候给?是除夕夜,还是初一早上?每家规矩不一样,老一辈一般都讲究守夜,“压祟”那一套,红包得在孩子睡下前塞进枕头。地方不同,有的地方喜欢大清早孩子跪着叩头拜个年,长辈这才顺手把红包塞过去,你问哪个更有年味?其实各有妙处。

亲戚家的孩子,你不用专门跑过去给,大多都是等着人家带着娃来拜年,那红包才递得妥当。还有一种规矩:只要孩子没结婚,年年都有红包收——甭管多大岁数。这点你看看广东和北方,一南一北两副光景。

咱说广东,压岁钱讲个“意思到”,不分大小,亲近点就包个一百,次要点五十,再远了二十块,也算过关。不熟悉的邻居孩子,五块十块,意思意思,心意到了。广东人讲究人情世故,红包不看厚度,看分寸。

北方嘛,讲究大气。有的地方红包才不是小数,三千起步,发起来豪迈得很。孩子年年过年,凑起来都能付学费了。其实,也是个“面子工程”,大城市生意人多,谁也不想落面,给点大红包也算是一种祝福。

这些个压岁钱规矩,你细细琢磨,其实和钱关系不大,和亲情关系大得多。孩子小的时候,红包是个惊喜,是安全感;长大以后,变成一种“认同”,谁给的多,谁关心自己。等我们也成了长辈时,才明白,所谓压岁钱,是一代代人的心思和挂念,都包进了那张红纸里。

说到底,新年不过是个理由,让一家人聚一聚。孩子拆红包欢天喜地,大人唠着去年的收成,酒菜上桌,窗外噼噼啪啪的鞭炮声,都是岁月最“有味”的记忆。

多年以后,谁还记得去年那个红包的金额?怕是只记得爸妈在床前笑着递给你的那个瞬间。

新年快到了,愿你也能在一张红纸里收到亲情的温度。或许,这才是我们每一年都惦记过年的真心理由。