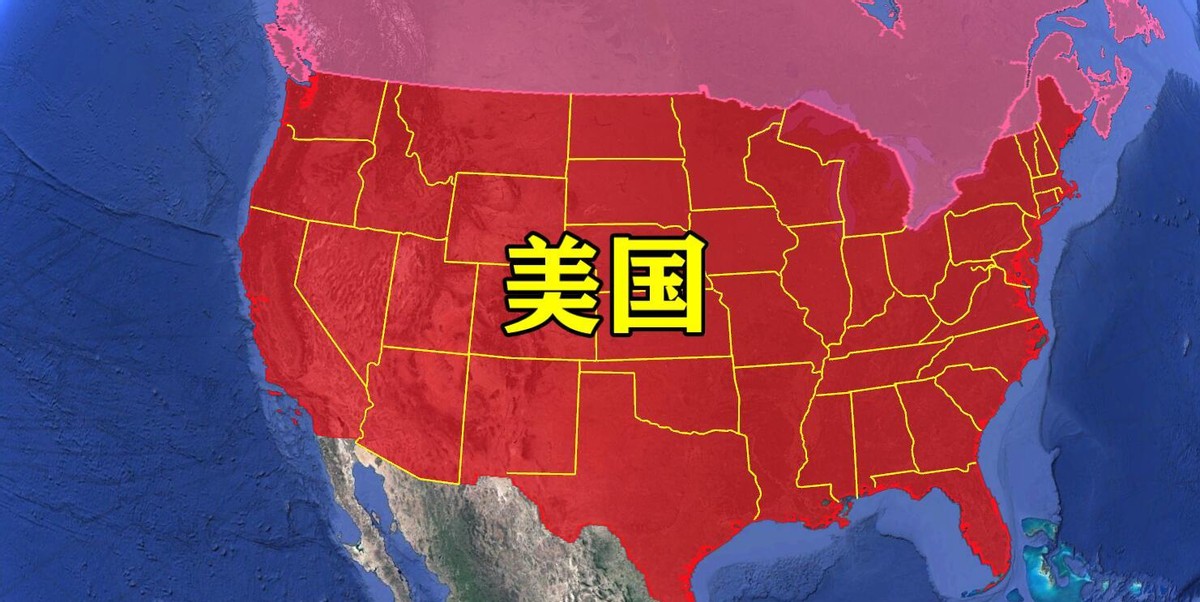

美国为啥没把加拿大“吞了”?

——光看地图,这事儿多让人纳闷啊。冷战不冷战咱先不说,手上的钞票和枪支,美国那会儿可是一点也不差。邻居加拿大,边上软塌塌地贴着,人口稀稀拉拉,资源管够,历史上动不动还是“英属”,要不是熟悉北美风云的大佬,真会以为加拿大只是美国北边的某个“大郊区”。可这几百年过去了,不但美国没吃掉加拿大,连干的劲头都逐年减小。说起来,这关系真是怪得很。

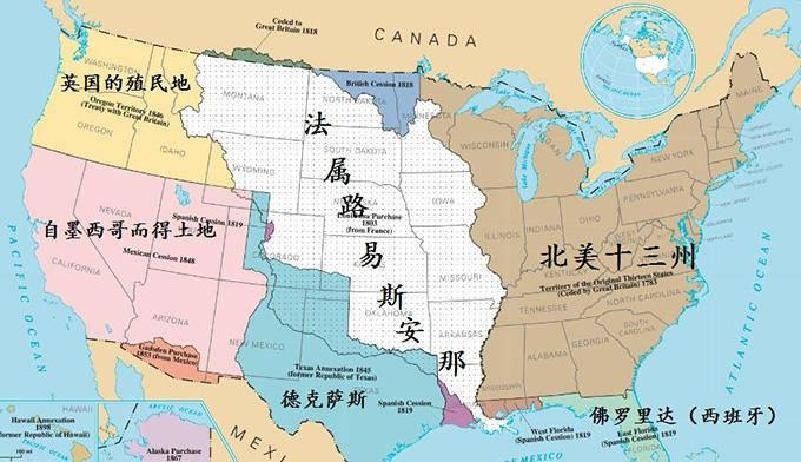

你要是翻过去两百年,美国还没现在这么“满”,那野心可是胖得撑地皮。刚刚喊完“独立”那会儿,谁都觉得北美这地儿不该被英军和法军七手八脚地控着。十三块英裔殖民地的建国者们,骨子里就有个信——“扩张才是王道”。可实际走这一遭,越走越发现,天底下可没有白捡的便宜。

其实,最早动手的时候,大家都有点掏心窝子——美国缺钱、缺兵、缺一切,经济上那根弦紧得仿佛明儿一睁眼会断。他们想的简单:“横竖打英国,还不如顺道把加拿大这地盘顺过来。”北边那时候人口都没几百万人,守城的士兵还不如南边的兽皮猎人多,论纸面实力,确实不咋样。要是只看数据,你可能以为美军系一块皮带就能把加拿大裹进家门。

但一上来,美国的算盘就落空了。1775年那阵子,美军沿着哈德孙河摸进魁北克,想着捞个痛快,捎带手帮帮自家革命。谁知天寒地冻、补给拉垮,人马没进城,反倒冻死伤病一大堆。大概换成今天的说法,是“别人的冬天叫滑雪,咱的冬天叫‘冻傻’。”美军啥也没讨好,灰溜溜地撤了。

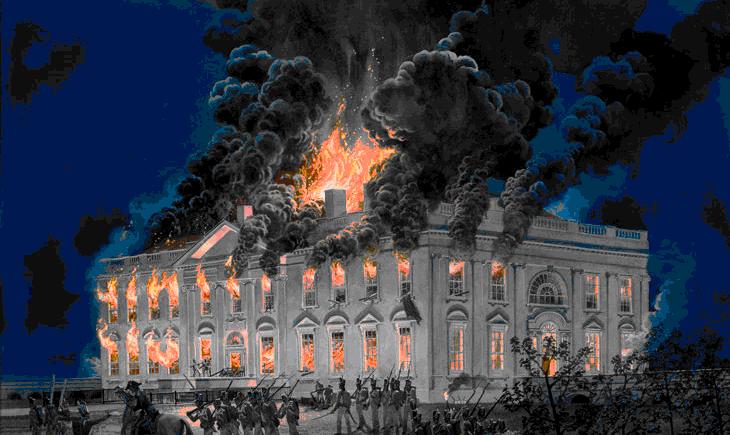

后来独立了,还是不死心。1812年的时候,趁英法主力远在欧洲打仗,美国又拉上家伙事直奔加拿大。这回本来以为天帮忙,谁知道英军那边换了个“主场优势”:地头蛇、原住民、法裔移民全一块上。没想到,这仗打到最后,不仅没多占片地,连自家总统府都让英军一把火烧了。美国人真有点上头——原来地越大越难啃,还是差点意思。

折腾了两回,气也散了。尤其第二回,砍都砍不到骨头,不光便宜没占,自己还元气大伤。从那以后,美国人精了。就像你小时候偷邻居几块地瓜,被揍了两回,总不能一直惦记着人家后院。

再往后,美国的胃口转向西边,西部一个接连一个合并过来,直到太平洋都看腻了。北边的加拿大呢?英国还管着。美国偷摸儿想,“有些仗再打下去,捞不到什么好处,还得罪大英,划不来。”慢慢地,这份野心开始克制了起来。

加拿大自己也不傻。要说北方这片地儿,大半年是霜雪封冻,风才是主角。住的人都挤在美加边境线三百公里之内,往北一走,遇到熊比遇到人都多。想象下,有的地方一整年就见几个月太阳,其它时候冷得人直缩脖子。这样一来,即使美国吞了加拿大,烂摊子还得自己收拾。偷得容易,养活难。横竖想来,南边好耕种、好经商;北边一不留神,愁得掉头发。

到后来,世道也变了。表面上加拿大成了“大块头”,土地方跟美国差不离,但人少得可怜。要说“枫叶之国”,这名号可不是白叫的。每年秋天,掉下来的枫叶比全市人口还多。可别觉得这是笑话。加拿大这点人,有一大把聚在多伦多、温哥华那一带。“北境王国”,其实就是南边腰带上的松散纽扣。往北看去,城市到了极限,全是雪地、鹿、森林,还有偶尔冒头的矿工和石油工人。

但可千万别瞧不起人家。资源实在多得迷人眼。金属矿藏、油砂、稀土、淡水,怎么看都像是“大自然的超市”。全世界刮分的时候,每个国家都想沾点加拿大的光。这里的油砂储量全球排前三,淡水湖泊撒一地,仿佛天生就应该阔起来。

至于美加的关系嘛,说复杂也复杂,说明了也简单。有时候看新闻,你会觉得加拿大是美国的小跟班。军事上,两国如影随形,北约、联合防空网之类都得搭档。每回国际出事、制裁、联合行动,也都能看到加拿大跟着起哄。按我爸的说法,两国的贸易数据,热乎得像锅里的饺子,离不开。

可真要说吞并,倒也没必要。你看,假如美国真一纸法令把加拿大“吃了”,那可不是添家添口的事。国际舆论不会善了,欧洲各国不得跳出来挤兑;国内政策、语言文化、原住民权益,大伙得吵成一锅粥。还不如这样,相亲相爱,各过各的日子,表面独立,实际你中有我我中有你,各自拿好处。

有时候我想,加拿大人心里也清楚——自个儿当家有点苦,但有把大哥护着,总比一开门仗着被谁收拾痛快。有些事不说破,大家都合计着过。

美国呢?也早就不差那一块地和那几千万人口。地大了,烦恼也跟着大。如今这世界哪儿讲霸气,讲的是操作,盘算盘打算盘,怎么算划得来怎么来。草原、森林、石油、矿石,只要需要,一声招呼就来。反正加拿大的门开一半,谁都知道谁能决定灯怎么开,炉火多旺。

说到底,这两个邻居没边境线开战,却早就把账算得明明白白。咱外人围观着,总觉得美国应该一口吞下加拿大,可时间久了你才发现:“吃”这事儿,不见得是嘴大者得先。

你说,今后万一有朝一日,天下真乱成一锅粥,美国会不会出手,真把邻居带回家?也许会,也许不会。日子越平淡,账越难算清。只要资源能调来调去,两国还能喝着枫糖浆聊天,谁还较那份劲儿呢——这事儿,指不定得留给历史后来人琢磨吧。