西安这座城市,说起来谁不熟?兵马俑、凉皮、永兴坊,那是耳熟能详。但你要是问——西安的“简称”到底是啥?还真不是所有人都答得溜溜快快。不像北京,大家都认“京”,上海一说“沪”谁都明白。西安嘛,说出来有点稀奇,这事儿啊,绕着绕着,还真绕进了壶口瀑布的旋涡里。

其实,给城市起个“简称”,就像给孩子取个乳名,既得好叫唤,又得顺口,还得有点出处。可西安这事儿就犯难了。最先冒头的,是个看起来很古、读起来挺别扭的“镐”字。对,那个“金”字旁,念“hào”,可全国不少人管它叫“gǎo”。生僻字这东西,有点像祖屋里的古董。传家是不错,但用不上桌面。

“镐”其实早有来历。那时候西周的都,是不是去过西安的人,都会被带去看什么“镐京遗址公园”。导游嗓门一高,镐京镐京,讲得人心潮澎湃。可要真把“镐”拿来做简称,好像总少了点灵气。毕竟西安可是十三朝古都,憋着一肚子历史,怎么能被西周一家独霸?这有点亏。

再说了,咱们说实话,“镐”吧,难写不说,平时谁用它?问问出租车司机,或者在回民街的小吃摊问问,十有八九都只会笑笑,“我还真没叫过‘镐’”。本地人反倒更亲切地叫自己“西”,比如“西大”,“西中”,“西门里”,叫着顺溜。方便,不装腔。

有人说,咱们干嘛非得费劲巴拉用“镐”呢?不是还有“兆”或者“仙”嘛。这几个字,自打西安历史那么多年,轮番有人推,有考据、有彩头,但就是难上牌面。像“兆”,听着像算命的,“仙”嘛,西安人自己都心虚,哪来那么多神仙气儿?“灞”字也上过阵,沾着灞河的热闹,但提个“灞”,外地人以为你是酒厂来的。

其实,这些年市里也琢磨了,不是没想过在身份证、车牌上都来点创新。可民间一做问卷调查,百分之八十多的人立马摇头——“镐”,是认祖归宗不假,可日常生活完全不实用,难普及,还容易“卡壳”。这局面就怪尴尬,悬空着,没人买账。别说外地人,连本地人认识的都不多。

说到底,城市的短名,是让人方便的,不是考级的。你说“沪”“蓉”“汉”,当年怎么就落地生根?要的不就是朗朗上口,一个字就能唤起千头万绪的归属感。西安这里,史太厚,反倒失了点灵便。

但你换个角度想想,也许正因为西安太特别了,它的名字里揣着太多王朝兴衰、儿女情长、流离岁月。镐京是它的一页,“长安”又是另一重浪漫,后头还有“西京”、“大兴”,光是名字的变迁就能写部小说。所以“简称”这事儿,反而没那么急,急不得。

要是非问哪一个可行?有人建议叫“安”。毕竟“西安”的“安”,安稳、安乐、安居,都好听。可你一说“安”,别人容易误会成“安阳”“安庆”,路标容易指错方向。还有人主张习惯用“西”,本地人自己也习惯,于情于理都妥帖,但总觉得,味道少了点个人—毕竟“西”一说,走遍天南地北用得着的多了,辨识度还是差点意思。

这就跟家里老人做饭一样,盐多了口重,盐少了寡淡。西安,名字浓烈到让人琢磨不透,“简称”偏要挑个满足所有人、所有典故的字,哪有那么容易?有的事,就是兜兜转转找不到答案。也许这就是西安的性格——古老、厚重,骨子里却又调皮地留了点悬念不肯告诉你。

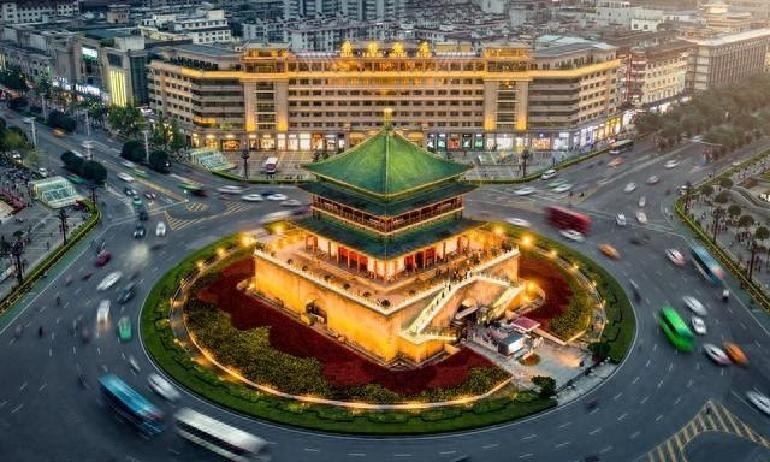

前些日子,我路过西安钟楼,看见一对外地小情侣在导航上纠结,“怎么搞的,西安没有简称?”姑娘嘀咕。小伙子笑说,“西安啥都不缺,倒是缺个能让人一喊就记住的小名儿。”我听着觉得有意思,这城里头,王朝变了,名字千回百转,可人来人往,一碗凉皮一碗臊子面,又或者钟楼下的踱步,一张嘴“西安”俩字,就是家的气息。

所以,西安到底要不要找个“正式归正”的简称?“镐”也好,“西”也行,“兆”“仙”轮流上阵,说到底,都是它的故事、它的性子。或许西安最妙的地方,就是留点谜底未完,留点盼头,让后人也跟着一起唠嗑,琢磨。这一座城,千言万语里,偏偏没有标准答案。你说,这难道不是一种魅力吗?