武汉热干面作为湖北省的传统小吃,以其独特的口感和深厚的文化底蕴,成为了武汉乃至全国美食爱好者心中的经典。在众多热干面店铺中,哪些能够脱颖而出,成为排名前十的佼佼者?以下将结合历史传承、口味特色、顾客口碑等因素,为您详细盘点武汉热干面排名前十的店铺,带您领略这一碗面条背后的匠心与魅力。

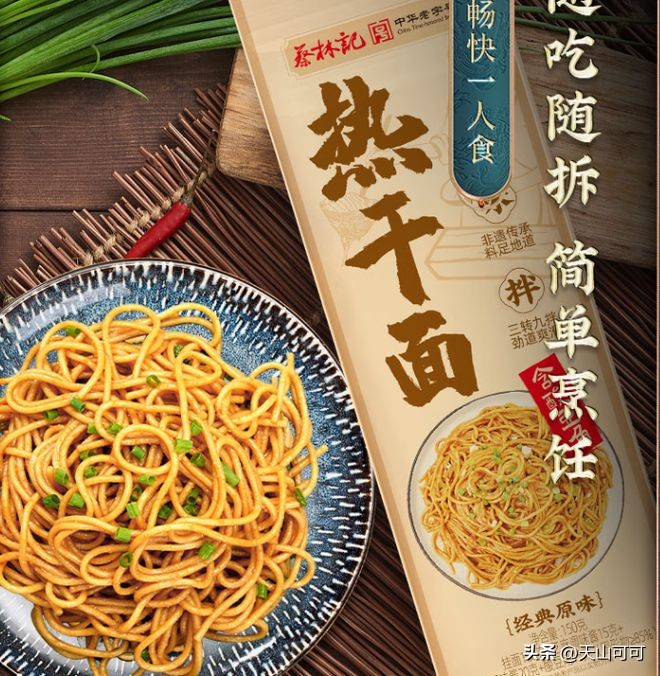

*1. 蔡林记

作为武汉热干面的“金字招牌”,蔡林记的历史可追溯至20世纪30年代,是当之无愧的“老字号”。其最大特色在于采用黑芝麻酱,色泽深沉,香气浓郁,搭配特制的卤水和萝卜丁,形成了独特的“咸香微辣”风格。蔡林记的热干面面条劲道,酱料浓稠均匀,每一根面条都能裹满酱汁,入口层次丰富。近年来,蔡林记在保留传统工艺的同时,还推出了全麦面、牛肉热干面等创新产品,满足了现代消费者的多样化需求。多家分店中,尤以武昌户部巷的老店最受追捧,每日清晨便排起长队,成为武汉早餐文化的缩影。

2. 庞记热干面

位于汉口兰陵路的庞记热干面,是本地人心中“最接地气”的经典。其酱料配方传承四代,以黄芝麻酱为主,加入秘制香料,口感醇厚而不腻。庞记的独特之处在于“现调现拌”——顾客点单后,师傅会现场将酱料与面条充分搅拌,确保每一碗的温度和湿度恰到好处。配菜中的酸豆角和香葱更是点睛之笔,酸辣爽脆与酱香完美融合。尽管店面简陋,但凭借几十年如一日的品质,庞记成为许多武汉人“从小吃到大”的记忆。

3. 三镇民生甜食馆(热干面专窗)

这家以“甜食”命名的老店,热干面却意外地出彩。其酱料偏甜口,适合不喜重咸的食客,芝麻酱中掺入少量花生酱,增添了一丝坚果香气。面条选用细面,煮制时间精准,口感软硬适中。值得一提的是,这里的热干面常搭配糊米酒或蛋酒出售,甜咸交织的吃法别具一格。总店位于汉口胜利街,清晨常有附近居民端着铝锅前来“打包”,烟火气十足。

4. 罗氏热干面

罗氏热干面凭借“生烫牛肉热干面”这一创新产品迅速走红。在传统热干面的基础上,加入现烫的嫩牛肉片,肉汁渗透进面条,形成“肉香+酱香”的双重风味。其芝麻酱调配比例考究,稀稠度适中,既能挂住面条又不会过干。罗氏的分店遍布武汉三镇,其中汉阳玫瑰街总店因创始人罗思偲的励志故事(从下岗工人到连锁品牌老板)更添传奇色彩,被网友称为“武汉热干面界的逆袭典范”。

5. 长子热干面

汉口车站路的老店“长子”,以“深夜食堂”著称,营业至凌晨三点,是出租车司机和夜班族的深夜慰藉。其热干面风格粗犷,酱料偏咸辣,重口味爱好者趋之若鹜。面条较粗,嚼劲十足,搭配的辣椒油香而不燥。创始人“长子”(因身材高大得名)坚持手工掸面,使面条即使久放也不易坨。凌晨时分,一碗热干面配蛋酒,成为许多武汉人夜生活的标配。

6. 李记热干面(青山店)

青山区工人文化宫旁的李记热干面,是武汉“工业区热干面”的代表。其酱料中加入了少量咖喱粉,形成独特的淡黄色泽和微辛风味,被称为“咖喱派热干面”。面条偏软,适合老年人和儿童食用。李记的另一特色是免费供应的海带汤,清爽解腻,与热干面形成绝配。这家开业于1980年代的店铺,至今仍保留着“粮票时代”的朴素装修,价格亲民,是青山区的“早餐地标”。

7. 陈记热干面(粮道街店)

武昌粮道街的陈记热干面,凭借“红油热干面”在学生群体中人气极高。其红油以十几种香料熬制,辣中带麻,与芝麻酱形成“麻辣鲜香”的复合味道。面条掸得较干,拌开后根根分明,适合喜欢干爽口感的食客。因靠近昙华林和美术学院,陈记的墙上贴满顾客手绘的热干面漫画,文艺氛围浓厚,被年轻人称为“最有艺术气息的热干面店”。

8. 曾麻子热干面

汉阳钟家村的曾麻子热干面,以“麻酱之王”闻名。店主曾师傅独创“二次拌酱法”:先拌一层基础酱,食用中途再淋一勺秘制麻酱,使味道层层递进。其麻酱研磨极细,入口如丝绸般顺滑,回味带有淡淡焦香。配菜中的腌萝卜丁酸甜脆嫩,能中和酱料的厚重感。尽管位置偏僻,但常有食客专程驱车前往,只为体验“麻酱暴击”的极致享受。

9. 高氏热干面(万松园店)

在美食云集的万松园,高氏热干面凭借“小碗制”脱颖而出。每碗仅2两面,适合想留肚子品尝其他小吃的游客。其酱料稀稠度调整得恰到好处,即使凉了也不结块。面条采用传统碱水面,黄亮弹牙,搭配的酸豆角切得极细,更易入味。高氏还提供“热干面+烧麦”套餐,两种武汉早餐经典一次尝遍,成为小红书上的“打卡爆款”。

10. 老田记热干面

江岸区球场街的老田记热干面,是武汉“原教旨主义”热干面的代表。坚持用最传统的“三拌九转”手法:面条需反复挑拌九次,使酱料均匀渗透。其芝麻酱纯度极高,几乎不加其他调料,纯粹的味道考验着食客对传统的理解。老田记的店面狭小,没有座位,顾客常蹲在路边吃面,却因这种“复古吃法”意外成为网红,被《舌尖上的中国》导演陈晓卿誉为“最接近民国风味的热干面”。

从蔡林记的百年传承到罗氏的创新突破,从庞记的市井烟火到老田记的固执坚守,武汉热干面前十名榜单不仅是一份美食指南,更是一部城市文化的微观史。每一碗热干面背后,是匠人对火候的精准拿捏、对配料的严苛选择,更是武汉人“过早”生活中不可或缺的精神符号。