越南语和汉语,表面上的亲近,不少人都听过。有人说,学会中文,再学越南语,差不多能“猜”出半本词典。但这哥俩虽然看上去像亲兄弟,其实血缘不同——语言学界还是把越南语归到南亚语系,把汉语扔进了另一个篮子。到底这两种语言是“借来的熟悉”,还是骨子里就有牵连?南亚语系又是个什么来头?说起来,比小说还玄乎。

翻翻词典,越南语里那些听起来像汉语的词,简直随处都是,“科学”叫khoa hoc,“教育”变成giao duc,连医院都能直接找到“病院”的原型。日常里,你跟个越南人说几个普通话常用词,很可能能通八九不离十。有时候我觉得,这种语言间的亲密,像是老邻居家小孩,小时候跟着你家吃饭,日子久了,连口味都会变。

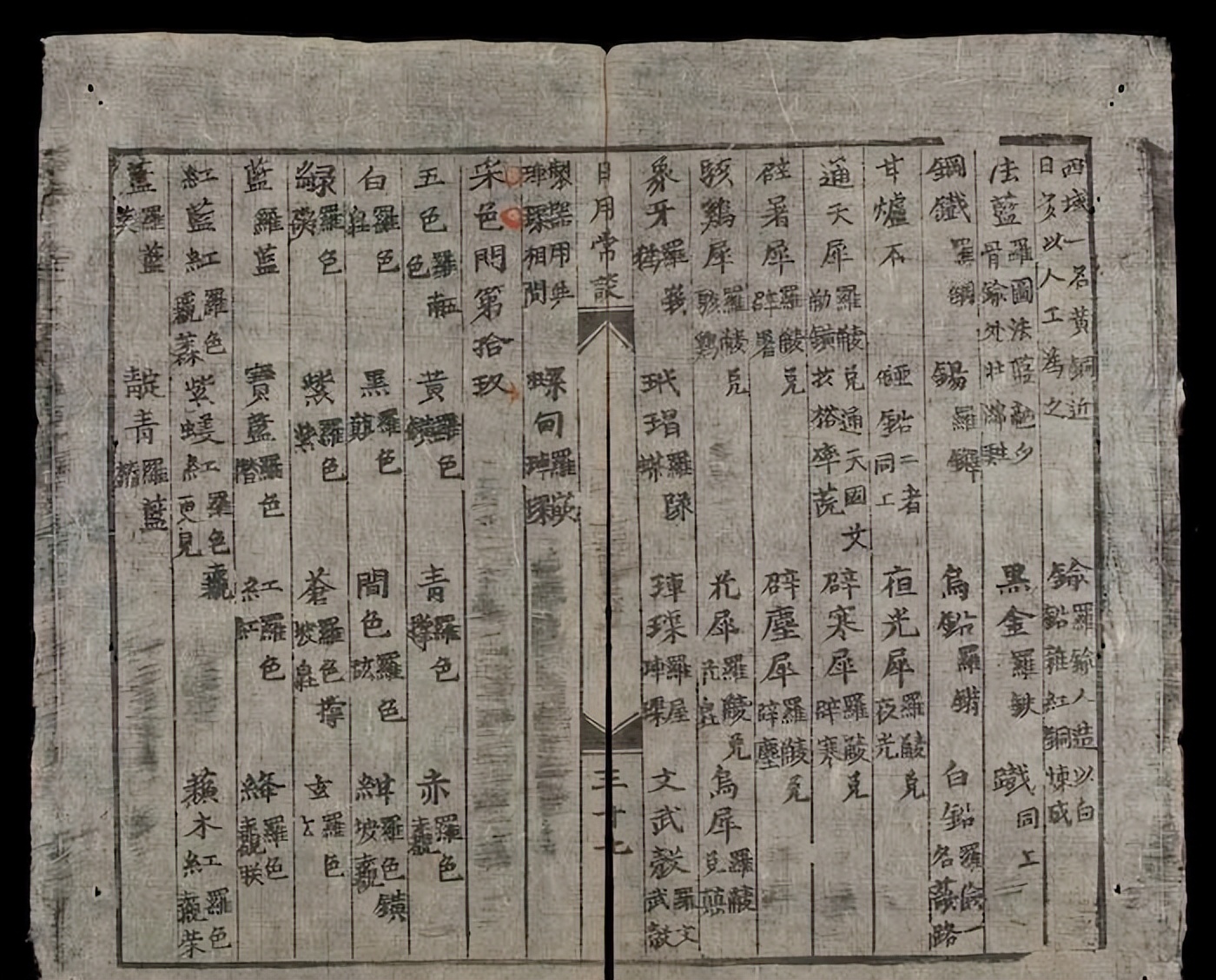

不过,这种“模仿”也有讲究。老越南话最早学来的汉字词,叫“古汉越词”,比如“飞”读bay,“帆”读buom,那个味儿,是唐朝以前留下来的老痕迹,带点古风,和后来的“汉越词”不同。等历史慢慢流转,到了唐宋,相当于越南大规模“搬运”汉语词汇,不光普通字词,连治国、经商、结婚生子都有了汉语“印记”。

还有种近代汉语词汇,也溜进了越南语,但味道就不那么“原汁原味”。和早先的汉越词比,这一批词的发音更越南化些,就像豆腐脑和甜咸之争——熟归熟,各地方有本地的做法。

光看词汇还不够,越南语那套语法,也挺有意思。原始的越南话,其实跟南亚那帮兄弟差不多,有各种词缀、屈折、动词尾巴加个“ing”那类习惯。可在中原文化强势影响下,越南语把这些“花头”都收起来,变得极像汉语,“主谓宾”一条龙,词根干干净净。这就像家里老祖宗突然决定跟你搬到城里住,衣服、礼数全变了。

声调也是个事儿。原本南亚语系里的语言,几乎没什么声调。越南语现在却是全球少数几个“玩转声调”的主角之一,六八个声调,让老外学起来头疼。但这项本事,归根结底算是学汉语“偷来的”。你要是学过越南语,读句“hoa binh”,能感觉到和中文的“和平”仿佛要亲口对你说话。

不过,剥掉这些后天“借来”的亲近,越南语骨子里的家谱,其实和高棉语、孟语等南亚语系伙伴更亲。有些最底层的词,比如“身体部位”“家里称呼”,越南语里用的词和东南亚那些语言摆在一起,互通得很。不像和汉藏语系那样,听了就如鸡同鸭讲。

说到底,无论借多少汉语,越南语核心结构没换过门,与南亚语系里的其它语种,像是一个小院里的邻居,多少年下来砖头墙还在。汉语和它,更多是“长久串门”,没到换户口本的地步。

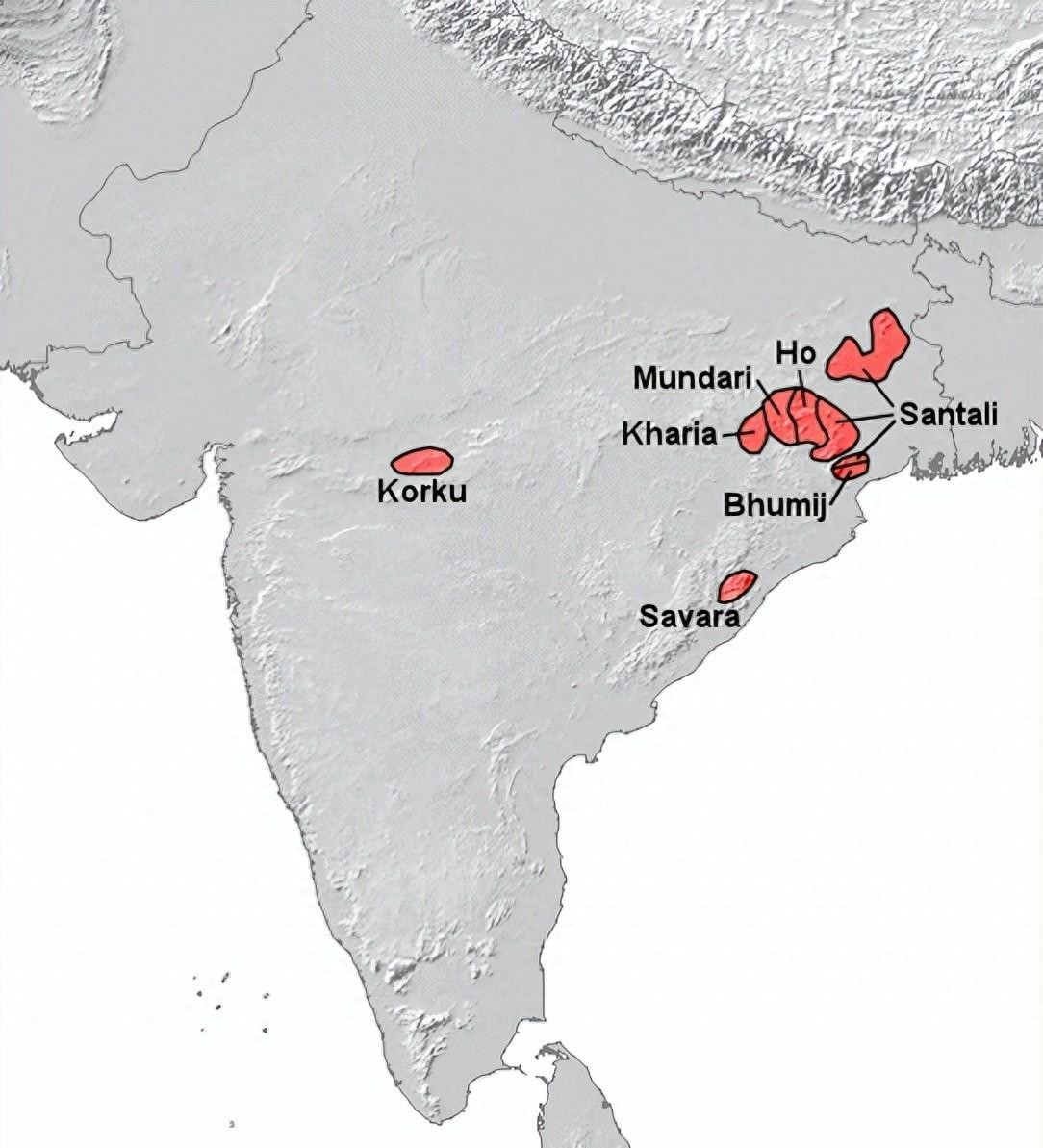

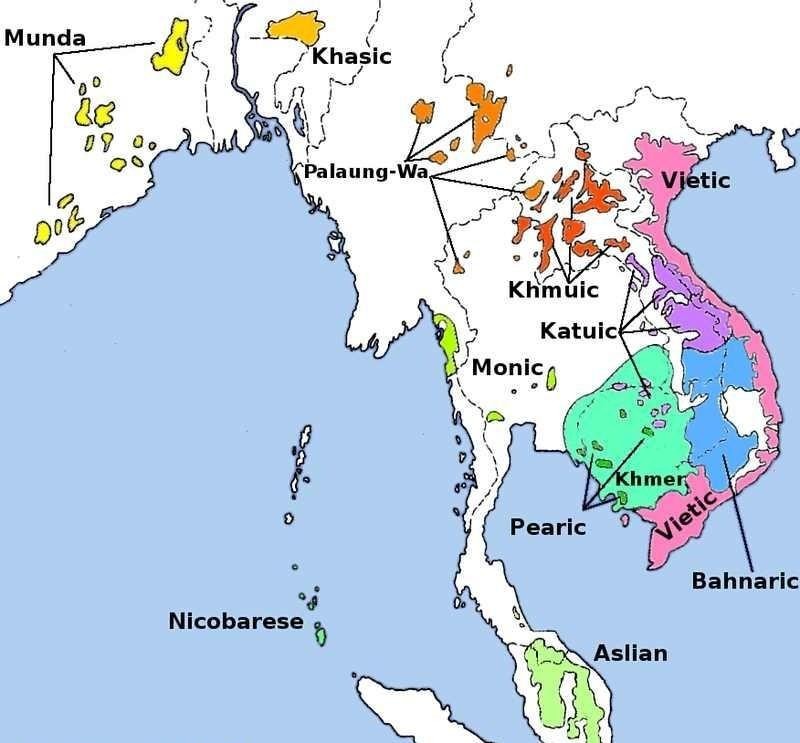

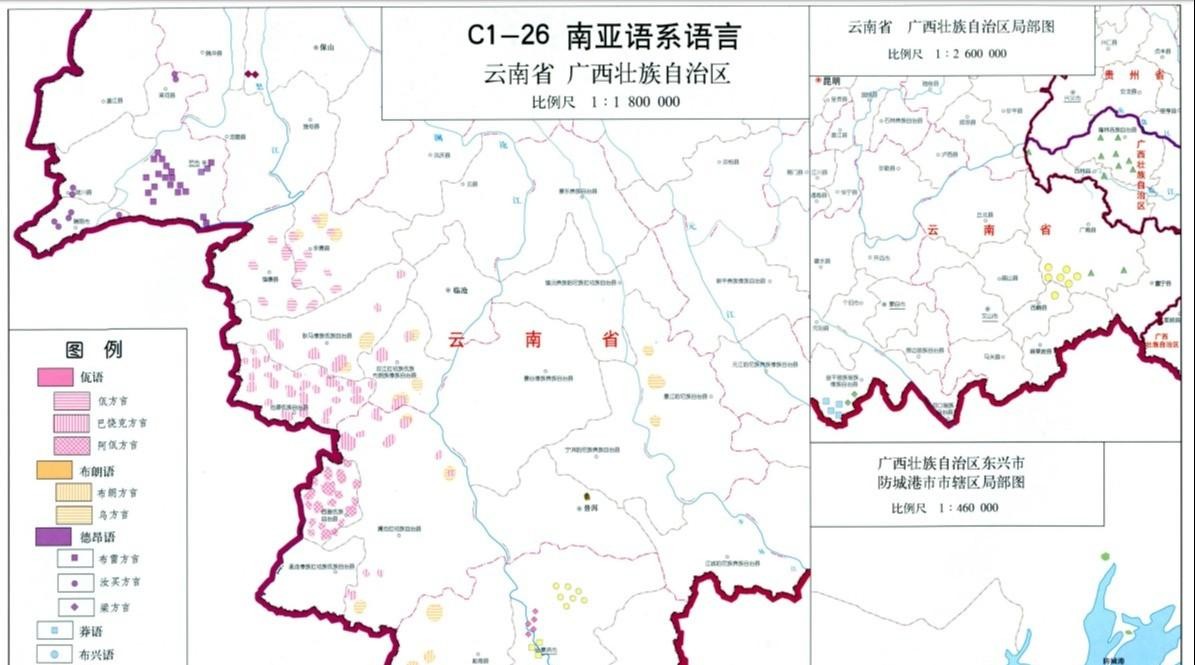

至于南亚语系,说起来挺绕的。它英文叫“Austroasiatic”,直译是“亚洲南方”,不是印度,也不是澳大利亚。咱们中文有时叫“澳亚语系”,其实跟“袋鼠国”没啥关系,有点南辕北辙。这个语系其实主阵地在东南亚,印度那些本地语言只是小分支。主力阵容就是越南语、高棉语、孟语,还有中国的佤语、印度东北角的桑塔利语。你看这名单,跟我们平时听说的“印度话”“泰语”都不是一路人。

人口上,越南语远远占大多数,光越南一个国家就揽走了全语系的半壁江山,还不包括分布在邻国的越族。高棉人是第二大群体,还有散落在印度、缅甸、泰国的小族。桑塔利语在印度自成一支,算是印地安“边缘队”,但说起来人不少。

南亚语系还划分内部“家谱”,一面是蒙达语族,基本都在南亚,各种小语种像一家挨着一家住。另一面叫孟-高棉语族,重点就在东南亚,越南语、高棉语、孟语都在这里。甚至还有越南少数民族芒族,说的芒语和主流越南语差不多,只不过没受汉语染色太深,像是老底的越南话——听着,味道不一样,像老家饭比城里菜多点原始野味。

话说回来,这些划分,大多是近代学者捣鼓的成果。也有不少人不服气,说东亚、东南亚再往美洲这一路老祖宗其实是一大家子。五万年前,东南亚海岛、东亚大陆、中美洲的人可能都出了同门。天南地北走来走去,一两万年前,随着南岛语族入侵,南亚语系的子孙被赶回大陆,留下些散煤,从此各自安家。

上古时代那些迁徙,说的是浪漫,其实一点都不温柔。岛屿上的先住民,被新来的族群冲散,同化。南亚语系的祖先原本号令东南亚海岛,后来被南岛语系拍走,多数又回了大陆。历史大潮,一波三折。

到了五千年、四千年前,南亚语系祖先又从中国的长江流域一路南下,传说有人走岭南,有人绕云南,一部分沿着越南的海岸线进中南半岛。在哪里落脚,也有红河三角洲,也有湄公河中游,好几派说法,听上去各有故事。基因学家查来查去,说那批人身上都带着O1b型基因,既是东亚又是东南亚的混合版,就像炒饭里加了两种酱油。

这帮人在中南半岛站住脚后,又有分支转身去南亚次大陆。三千年前到两千五百年前,南亚语系的“家门”再一次分化,越南语和高棉语走出自己的路。印度、巴基斯坦的那些南亚语系民族,父系基因多少还沾着东亚味,母系却早已变成南亚特色。混血、融合、迁徙,就像老舞厅里人挤人,跳出一条独特的节奏。

历史最后给我们留下的是各自的语言、文化,和半本互相猜得出意思的词典。也许你会觉得,语言就是国家之间的浓汤,有的地方盐多,有的地方辣。越南语和汉语故事说到这,总有点没讲完的余味——到底借来的,能叫自己的么?哪句古老的词,真正流过几代人的舌头?

翻着这些语言“串门”或“自立”的故事,我总忍不住想:我们说的每一句话,到底是几百年、几千年之后的谁帮我们埋下的种子?越南语和汉语的那些近处和远方,是不是也在提醒我们,人的流动和人的孤独其实一样,在无声处延续。你说,这样的“借”与“还”,到底哪一句才算自己的?