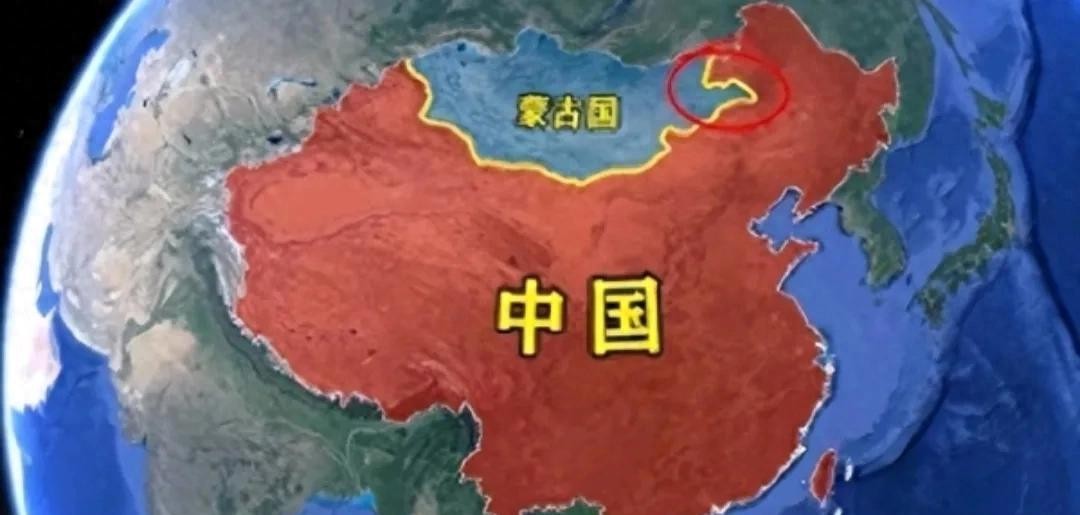

中国的国土轮廓,在地图上极具辨识度,被许多人称作“雄鸡”。每个人第一次看到那幅地图,恐怕都难以忘怀它的英武身姿!有人说,那得多巧的地理结构,才造出这样栩栩如生的鸡头、鸡脖子,甚至清晰的鸡冠。可一旦把视线从艳羡和自豪拉回到现实,会发现,在北部边界,鸡脖子部位有个蒙古国东部异常深入的楔形地段,看上去像被戳进来一般突兀,这地方正是贝尔湖区域。

说它神似鸡喉,只因那一截笔直的“脖颈”,异常醒目。但很多人并不清楚,这里曾经乱过,也虐烈过,“鸡头鸡脖”几经易主,耸立至今。

两千年来北方草原风起云涌,游牧民族逐水草而居,谁控制着水源,谁就能拥有命脉!贝尔湖,就是这种斗争的产物。你要说草原上的历史全是枯燥的争雄,也不尽然,这些故事里淌着泪,有血腥,有希望,也有民族的复杂真假。现在的蒙古共和国,历史上其实在很长时间里算是中国大家庭的一部分。

大清鼎盛之际,将整个蒙古天南地北连为一体。蒙古南北横跨,地广人稀,内部部族山水不合。贝尔湖当时除了美景,还自带一重身份:利益的分界!喀尔喀(主要分布今蒙古国)和巴尔虎(今内蒙古一带)为争取湖滩水草互不相让,仇怨远远长过河道。几次冲突后,部落势力各自损兵折将,留下草原上散不去的硝烟。

清廷不想看下去。只好挺身而出,不给机会发展成动乱大祸,强行给两个部族切割疆界——有点像《三国演义》里分地赔礼一般,谁让大清那会要保安定呢?最后的办法,其实绕了个弯,就是把贝尔湖的绝大多数范围划给喀尔喀,剩下最西北一角分给巴尔虎。你说是不是治标不治本?那时没谁在意,眼前水草安稳年景最重要,谁顾得了百年后的国界走向啊?

然而历史总在细节里下绊子。几十年后清朝气数已尽,外部干涉力度越来越大,蒙古的格局再一次被砸得七零八落。1911年,这片草原高原实在顶不住国际局势压力与本族贵族的权力野心,外蒙古在沙俄指使和支持下宣布独立。

可刚独立,情况又一变。1919年,趁着国际风浪,中华民国短暂恢复了控制,蒙古看似又被拉回到版图里。谁知道1921年苏俄红军挺进,局势彻底反转。说来也是一波数折,1946年国府正式承认蒙古独立,走到今天,拘谨的地图边界还真和那时候遗留下的草草分界线相仿。

说到底,贝尔湖区那点水面不过几十平方公里,可对当地人来说生死攸关。内蒙古扎赉诺尔、满洲里一线,每一滴淡水都不可或缺。尤其在那片干旱地带,谁要是说“水不算什么”,没人信。蒙古国就更不用说,全国人口250万出头,大片熊耳草原,水成了国运攸关的指标。哈拉哈河自西流来,乌尔逊河自北回转,哺育着成千上万的人和动物。说它寸土寸金也不为过!

新中国成立后,“鸡脖子”归谁的问题被放到桌面上。中蒙两国,你争我吵,每一步谈判前都暗藏弯弯绕,贝尔湖怎么划?不舍出来,中国北部用水吃紧,不答应蒙古又不痛快,外部力量虎视眈眈。会谈最紧张时候,对面分明亮出底牌:全湖作为蒙古国领土。这哪成呢?倘若分文未得,内蒙古边地百姓用什么生活?这就像下棋对峙进了死局,你只能硬扛,没得选!

可也不能无限消耗。1962年,终于拍板,贝尔湖西北40.26平方公里归还中国。有人说,这是无奈中的最大让步。也有人不服气,说本就应该多,要回来的少。可现实里,紧张局势下多一亩实地都异常艰难。听说当时中国官员还和蒙古代表唇枪舌剑好几轮,最后靠着地图、勘界图纸,掰扯到最细微的数据——跟测绘员扯围栏线似的。看上去滑稽,其实每一道折中,背后都藏着无数顾虑和不甘。

与其争论失与得,不如说,这是那个年代被动中的逆流。如今实体国界铁定,贝尔湖主体仍属于蒙古国,鸡脖子那一砍,谁都改不了。头尾透亮,尾部微翘的线条反让整个雄鸡造型更显气势。

也许有人会觉得奇怪,为何当年不强硬些?但再一细想,在冷战压迫下,边境一寸地都充满战鼓声,稍有不慎就会变成长期矛盾地带。如果当年再坚持,“鸡脖”或许早已是另一番景象。可是没有假设,“已经画下去的线就像草原上的马蹄印”,一旦印下了,怎么再抹去?

这么多年过去了,鸡头鸡脖线条屹立,草原依然在,贝尔湖的水还在流动、闪烁——养育着南北的人群。只是当年划分那点争议,如今仍有人挂心。听说,呼伦贝尔那边的渔民秋天总会提起那些界碑,说到水位涨落便掺杂些早年故事。湖边老辈人偶尔还摇头,“唉,划归蒙古的太多!”可年轻人喜欢热闹,管它湖水归谁,只要能游泳划艇、喝水灌溉,有点“无所谓”。

你看,这边界牵连着几代人的记忆。其实有时想想,究竟是幸运还是遗憾,答案也没谁能下定。地图有棱角,现实却总模糊。真要细究起来,这分界,总归落在了历史的迷雾里。网上还有声音说,这分湖其实为后来和平相处打下伏笔,没那么多恩怨了。

如果从国家角度看,或许曾有不甘,可从那片湖水的角度看,风吹水面纹丝不动,叹息归叹息,日子照样得过!所以,贝尔湖不仅属于地图的鸡脖子,更镶嵌着草原上那段未完待续的故事和感情。

多说无益,这条边界最终还是留在了每个中国人的脑海里。鸡脖子的印记,现实剪影与记忆碎片嵌在一张图纸中,谁说不是一种介于无奈和自豪之间的复杂情感呢。