Executing: 根据给定要求创作一篇关于中国地图"鸡脖子"地区的文章。

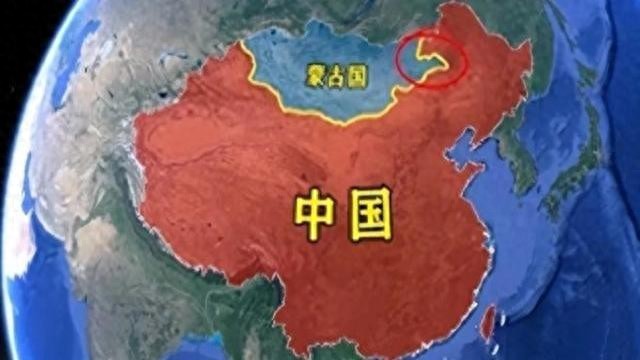

你有没有想过,为什么中国地图看起来像只雄鸡?而且这只雄鸡还有个奇怪的细长脖子?今天,就让我们一起揭开这个地理之谜的面纱,看看这只"中国雄鸡"是如何长成现在这副模样的。

想象一下,如果地图会说话,它一定会告诉我们一个跌宕起伏的故事。这个故事的主角,就是位于中国东北部的贝尔湖地区,也就是我们常说的"鸡脖子"。

贝尔湖,听起来像是个普通的湖泊名字,但它可是个"香饽饽"。这个面积仅有628.78平方公里的小湖泊,却像个调皮的孩子,在中国和蒙古之间玩起了躲猫猫。它南北长40公里,东西宽2公里,活脱脱就是一条细长的"鸡脖子"。

让我们把时光倒回到清朝。那时候的贝尔湖可是个"香饽饽",周围的游牧民族为了这片水源和草场打得不可开交。喀尔喀部族(现在的外蒙古)和巴尔虎部族(现在的内蒙古)就像两个为了一块糖果打架的孩子,谁也不肯让步。

清朝皇帝看到这场闹剧,大概也是一个头两个大。他想:"这可怎么办呢?总不能让他们打个没完没了吧?"于是,他拿出了"所罗门王式"的智慧:把大部分的贝尔湖划给了喀尔喀部族,只给巴尔虎部族留了一小块西北角。这就像是把一块大蛋糕分给两个孩子,一个得到了大部分,另一个只得到了一小块。当时看来,这个决定似乎解决了问题,但谁能想到,这个决定为后来的中蒙边界划分埋下了隐患。

时光飞逝,我们来到了20世纪初。此时的蒙古,就像一个叛逆的青少年,在1911年宣布独立了。虽然在1919年短暂回归中华民国,但很快又在1921年再次独立。这就像是一个离家出走的孩子,虽然偶尔回家看看,但最终还是选择了自己的道路。

1949年,新中国成立了。面对这个复杂的边界问题,中国领导人大概也是一脸懵:这个"鸡脖子"到底该怎么划分呢?蒙古想要整个贝尔湖,但这对中国来说显然是不可接受的。就像两个邻居为了一棵长在篱笆上的苹果树争论不休,谁也不愿意让步。

经过多轮艰难的谈判,最终达成了一个妥协:蒙古同意将贝尔湖西北部的40.26平方公里归还中国。这就像是那个拿走大部分蛋糕的孩子,最后还是良心发现,分了一小块给他的兄弟。

1962年,中蒙两国终于签订了《边界条约》,这个让人头疼的"鸡脖子"问题终于画上了句号。但是,这个结果却让中国的地图看起来有点滑稽:一个细长的"鸡脖子"突然伸进了蒙古境内300多公里。

现在,当我们看着中国地图,这个"鸡脖子"就像是一个地理的笑话。它提醒我们,历史有时候就是这么奇妙,一个看似简单的划界决定,竟然能让一个国家的地图变成了一只雄鸡。

回顾这段历史,我们不禁要问:如果当初清朝的决定不同,或者后来的谈判结果不一样,我们现在看到的中国地图会是什么样子呢?会不会是一只没有细长脖子的鸡?或者是一只完全不像鸡的动物?

这个"鸡脖子"的故事告诉我们,地图不仅仅是一张纸上的线条,它背后隐藏着复杂的历史、政治和文化因素。它提醒我们,即使是看似微不足道的决定,也可能对未来产生深远的影响。

下次当你看到中国地图时,不妨多看几眼这个"鸡脖子"。它不仅仅是一个地理特征,更是一个跨越几个世纪的精彩故事。这个故事告诉我们,历史的发展往往充满了意外和妥协,而这些都塑造了我们今天所看到的世界。

最后,让我们思考一个问题:在这个全球化的时代,国意义?也许在未来的某一天,我们会发现,这些曾经让人争执不休的边界线,不过是人类历史长河中的一个小插曲。但无论如何,这个"鸡脖子"的故事,将永远是中国地图上的一个有趣注脚。