潮新闻 记者 何冬健 通讯员 吴超敏

团队文章在《科学》上在线发表

你是否想过,为什么人类可以完成各种复杂精细的动作,从翩翩起舞到挥毫泼墨,而其他动物却难以企及?这其中,小脑扮演着至关重要的角色。它就像一个隐秘而高效的指挥家,掌控着我们身体的运动和平衡。过去,科学家们认为小脑的结构相对简单,主要负责运动控制。但近年来,越来越多的研究表明,小脑的功能远不止于此,它可能还在学习、感觉、认知功能方面发挥着作用。

那么,小脑是如何以相对简单的结构控制着复杂的功能的?为了更好地理解小脑的结构和工作原理,9月27日,华大生命科学研究院联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)等单位在全球顶级学术期刊《科学》(Science)上发表成果。团队构建了猕猴、狨猴和小鼠的小脑空间转录组图谱,这是首个跨物种小脑时空组学研究。该研究为我们了解不同物种小脑的结构和细胞构成,以及未来小脑相关疾病研究提供了新的思路和方向。

绘制不同物种小脑高清“地图”

此前,国内外科学家对小脑皮层细胞的分子和功能多样性的研究主要基于小鼠小脑。

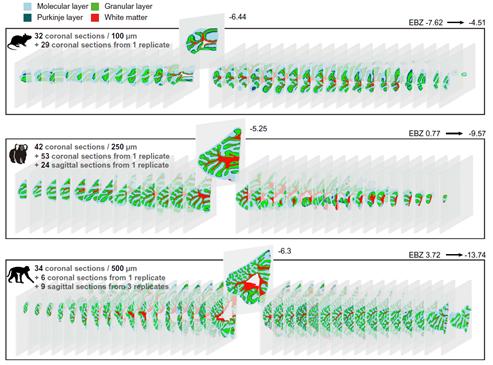

在本研究中,研究团队利用国产自研的时空组学技术Stereo-seq,它好比是“超广角百亿像素生命照相机”,能够以约500纳米的高分辨率和全小脑覆盖的超大视角,对小鼠、狨猴和猕猴的小脑进行分析,绘制出这三种常见模式生物的小脑时空图谱,这个图谱就像是一张详细的高清小脑地图,展示了小脑中各种细胞的种类、基因表达情况、空间分布以及它们之间的相互关系。

“通过研究图谱中基因表达的模式,我们可以了解不同细胞类型之间是如何相互联系、协同工作,从而实现小脑的各种功能。而且,图谱还能帮助我们发现潜在的疾病机制,因为当疾病发生时,往往会导致基因表达出现异常变化,而这些变化都可能会反映在图谱中,从而被我们发现。”杭州华大生命科学研究院研究员刘石平说。

相关数据已在深圳国家基因库公开提交,可在CBMSTA(

https://db.cngb.org/stomics/cbmsta/)数据库查看并下载分析。

跨物种小脑空间转录组图谱 受访者提供

发现或与学习能力相关的细胞亚型

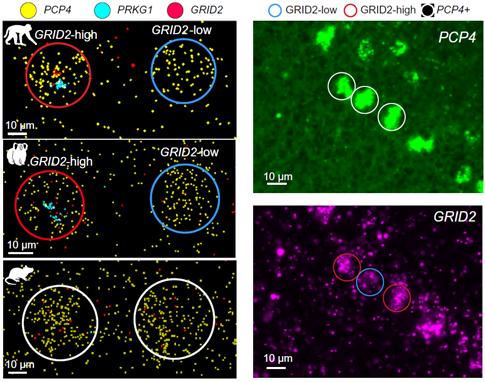

科学家们在这张“高清地图”上发现了两种新的细胞亚型——在灵长类动物(狨猴和猕猴)的小脑中存在的特殊的浦肯野细胞亚型,却在小鼠的小脑中没有。

这两种亚型的显著区别之一在于GRID2基因(谷氨酸离子型受体Delta 2亚型亚基基因)的表达水平。一种细胞亚型的GRID2 基因表达很高,而另一种亚型则表达较低。GRID2基因高表达的浦肯野细胞中,与学习相关的神经信号通路的基因表达都显著更高,也就是说,这种细胞亚型,可能与学习等高级认知功能密切相关。

研究团队在此前人类的浦肯野单细胞测序数据中也发现了和本次两种灵长类动物中相同的浦肯野细胞亚型和类似基因表达特征。这些发现表明,灵长类动物浦肯野细胞可能有着更复杂的功能,可能意味着灵长类动物的小脑能够发挥更独特的学习作用。

灵长类特异的浦肯野细胞亚型 受访者提供

揭示小脑功能的奥秘

团队还深入探讨了不同物种小脑中基因表达与功能的关系。

通过对小鼠、狨猴和猕猴的磁共振功能成像数据进行分析,研究人员发现了三个物种小脑内功能梯度。“简单来说就是小脑内不同空间位置的神经连接差异——在小脑前叶和后叶存在显著不同。”杭州华大生命科学研究院副研究员郝世杰介绍。

深入研究发现,功能梯度和基因表达梯度在三个物种中都有明显的前后差异(小脑前叶和后叶不同),且猕猴和狨猴之间的空间模式相似性高于它们与小鼠之间的相似性。这说明基因表达与小脑皮质内的功能连接性有着密切的关系。

这项研究通过构建不同物种小脑空间转录组图谱并进行深入分析,为我们揭示了小脑结构上一些新的奥秘,特别是浦肯野细胞的亚型差异以及空间转录组与功能连接的紧密关联。这些发现为未来进一步研究小脑的功能和疾病机制提供了宝贵的线索和方向。

杭州华大生命科学研究院研究员刘石平、刘龙奇,中国科学院脑智卓越中心(神经科学研究所)研究员刘赐融、孙怡迪、刘志勇、沈志明,鹿特丹伊拉斯姆斯大学神经科学系Chris I. De Zeeuw教授为该论文共同通讯作者。杭州华大生命科学研究院副研究员郝世杰、联合培养博士研究生黄智、吴言,脑智卓越中心联合培养博士研究生朱晓嘉、杨倩倩、博士后研究员詹亚峰、董宇、单细胞平台主任李超、研究助理刘合安为该论文的共同第一作者。

“转载请注明出处”