1989年秋天,没有什么前奏。柏林墙倒下了!人潮涌进,东西德的士兵手里枪都没来得及抬。三天之后,商贩的小吃车和满脸困惑的家庭主妇已横穿城区。很多人在围墙的碎石上找一块纪念。那种挣脱感与茫然混在一起。谁在意?1990年10月3日,德国被宣布重新统一。别以为一切都像节日一样轻松。

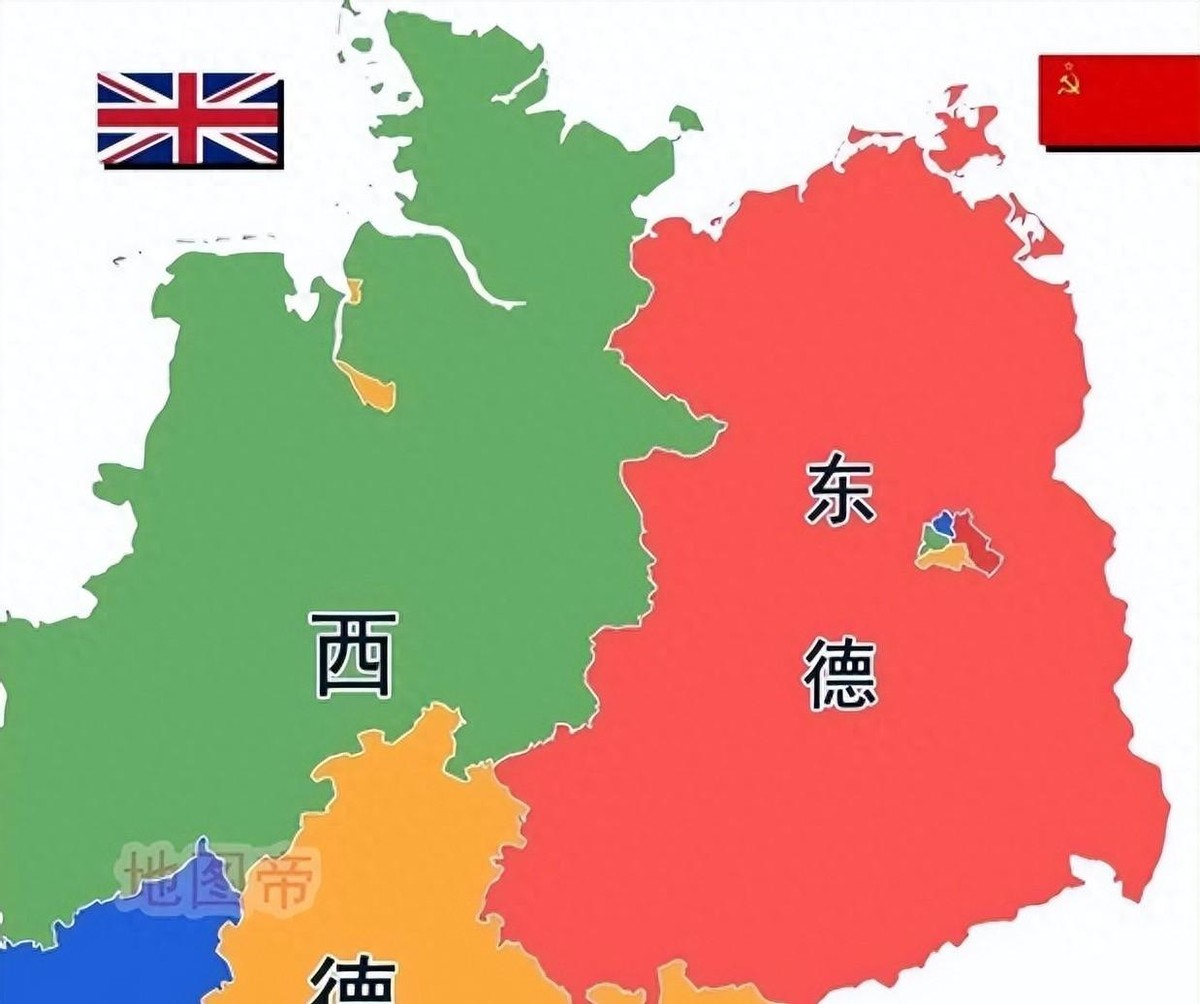

统一本不是戏剧。不是胜利和喜悦一次就能装进脑袋。统一背后,每一刀都切入民众的日常和土地的边界。19万平方公里,这个数据往外一丢,感觉像谈论地图上的几块蛋糕,但落到每一户、一个村子,背后可是有人相守几十年的根。德国政府强势,而那时东德有选择余地吗?根本没有。国际协商桌前,发展、主权、稳定,每个词都像一块巨石。德国愿统一,但不是无条件。谈判桌鸦雀无声,东德退出部分土地,才成为了统一的筹码。这听起来像是失去,但有些德国人说,这就是获得新生的代价。

是不是每个人都愿意?当然不是!你说,一个三代都生活在小镇的家庭,突然要搬离熟悉的街巷,只为着一个国家的“大业”,心里能不咒骂几句?可历史的车轮就是这么拧巴。有些人在心底认命,嘴上还要硬撑,说新生活会更好。事实呢?有的确实混得不错,入了西德体制,孩子能接受更开放的教育,住房问题也有人管。甚至搬迁时,领到了政府油厚的补贴。但是也有人没缓过来,失业、隔阂、心里的断层,这些都不是随手就抹平的裂痕。

外人看来,德国统一,好像就是朝着更强大去的。但实际上,放弃这么大面积土地——大致等于瑞士全境——当时国内舆论和异见不少。东德高层有人痛哭失声,也有人只冷冷一句:“唯有历史会给出答案。”当年汉堡、慕尼黑的媒体喜欢挖苦,说统一不是做加法,而是做除法。那种夹杂着傲慢和怀疑的氛围,到现在回头望,还有点意思。有媒体从联合国拿出土地分布的权威数据反复做对比,说德国的领土缩了,民族的面子真丢了。

但也有完全不同的声音。统一让德国掌握了更多优质的人力。很多专家实地考察过,虽然土地少了,但东德的科技人才、工业基础引进来,引发的是人口与经济结构的双重蝶变。1991年,德国联邦政府投入超过1000亿马克用于东部重建,带动了教育、制造业和就业。这不只是搬家那么简单,是一场社会形态的大幅度重构。那种新旧混杂的市政大厅,时常能听见西部口音与东部方言撞在一起,明明互不认同,还得假装团结。

谁赢了?难说清。领土让渡没有想象那么光明伟大。东德的很多人,直到今日仍然表达对那段经历的抗拒。2019 年德国社会研究数据显示,东部各邦对统一后生活满意度低于西部,甚至有“小型分裂”心理倾向。西德人觉得统一后付出了太多财政,几十年过去这种观点一会热、一会冷。当时政策层面说得漂亮,但新旧身份的难题根本没那么容易消解。

在官方话语里,德国政府反复强调“不抛弃、不放弃”任何一名搬迁者。他们快速出台安置方案,保障住房、教育、就业,承诺每一项都做到细致。可有些家庭根本适应不了,东德集体工厂和熟人社会的生活一夜之间消失,换来的是看起来更现代——但也更孤独的城市步调。与此同时,那些靠领土获得的所谓“资源”,未必就能马上变成经济拉力。德国媒体曾质问,人才流动与文化认同的“阵痛”,要几年、十几年还是三代人?

站在今天,德国确实成为了欧洲的经济火车头,这点没人能否认。领土妥协在宏观上一度被认为是“不得已”但“理智”的决策,和当下中东欧的领土博弈完全不是一个层级。可真的没有阴影么?东部与西部之间的工资、失业率、社会福利的缝隙依然存在,不少东德旧居民抨击这些“均衡政策”只是数字游戏。德国学者科恩2018年调查显示,东部仅有27%的居民认为自己和西部“完全平等”,这不是钱能解决的问题。

有意思的是,2015年欧洲难民潮让德国东部城市反而出现“地方身份”催生的团结。原东德人形成了异于西部的新社区自卫线。而当年统一被迫搬迁的老人,现在却站出来抵制外来移民,说不过去。德国这场统一打破了国界,却没有彻底打破隔阂。

其实那个19万平方公里,对于外人来说只是地理图谱上的数据,但对所在的人,是碎了一地的生活习惯和城市记忆。1990年秋天,东德的老房子外贴着搬迁通知,有的小孩在窗口怯怯张望。记者拍下东部村庄里人们装箱打包的场景,推着老旧的皮箱穿过秋雨绵绵的柏林大街,好像谁都不敢大声谈论“统一”这件事。只有搬家公司老板们赚得盆满钵满。

统一有没有削弱德国的主权?表面上看,从地图意义上有损失,从国家机器和经济体量来说却成全了大国梦想。这期间并非德国单方面获益,或许也不算牺牲。矛盾的是,很多资料表明被放弃的部分,原本基础设施老旧,经济潜力有限,否则也不至于成为谈判时的“妥协包袱”。但说到底,成长需要割舍,不搁下点什么,人类社会原地打转。

关键句在这里。

德国的强大,和它能不能握住土地关系不大,而是在那种“拧巴”里选择继续前行。

谁也不能保证当年的割舍带来的只会是美好,也可能有不回头的遗憾。不过德国政府用各种补贴、政策和安抚尝试清理现场,幸亏他们耐心。至于有多少家庭真的过上新的理想生活?外人永远不知道。有的人闷头前行,有的人在回忆往昔。两种人生模式嵌进了一本国家叙事的册子里。

统一后短短五年,德国GDP增长到1.8万亿美元,工业用地、人口潜力明显提升,却也让债务负担几度飙升。1995年,社会危机感和不满情绪卷土重来。东部工人罢工,西部媒体骂政府“掏空钱包救东德”,双边的不平再次刺目。可说到头来,不折腾,就不会有突破。

在放弃还是坚持的问题上,德国的每一次试探就是一次不完美的选择。他们让步也好,争取也罢,大部分普通人只关心今天能不能喝上一杯热咖啡。多年以后的人写下回忆,统一带来的红利与怀旧的疼痛都已模糊,但无数“是谁让我们搬家?”的碎碎念,是历史总在耳边的嗡嗡声。

至此,这一切在宏大叙事下都有问号。但德国的故事显然还没有写完。谁能说清,下一个秋天,风吹起来,会不会还是有人在原地不动?