黑阿拉伯人:谁是苏丹的故事?

你别说,阿拉伯人这个词,其实挺容易让人脑补出一张面孔。皮肤偏棕,穿着长袍,带着坚毅眼神,但你真让他们站成一排,这一拨人其实连肤色都能打出好几个色号。更有意思的是,他们自己说:血统不重要,宗教也不是非黑即白,连肤色都可以完全不当回事儿。真要说“我是不是阿拉伯人”,有时候只看你会不会说点阿拉伯语、认不认这个身份——别的,随便。

这话听着虚头巴脑,但阿拉伯人里头,确实什么样子都有。你头脑里那个穿白袍的中东大叔,也可能是一位信天主教的黎巴嫩人;你在埃及的小村里遇见的女工,可能有柏柏尔祖先——但她自豪地说自己是阿拉伯人;苏丹那边的,皮肤黑到发亮,叙利亚和黎巴嫩的,有的白得跟巴黎留学回来的似的;甚至偶尔碰见东南亚一带的“阿拉伯人后裔”,明明长得像我们普通中国人,也硬往阿拉伯人堆里凑。人啊,对身份这玩意儿,有时候就是那么拧巴。

今天闲聊到底是谁是阿拉伯人,不只是玩文字游戏。你要说族谱,非得追溯到哪哪个祖先,那根本讲不清楚。你要问宗教,其实很多阿拉伯人家族里,亲戚聚会一桌,有穆斯林、基督徒、甚至点缀着一两个还未信仰的“边角料”。阿拉伯世界不是生来的“一家人”,而是慢慢在同一个屋檐下,将彼此的故事揉成了一张大网。

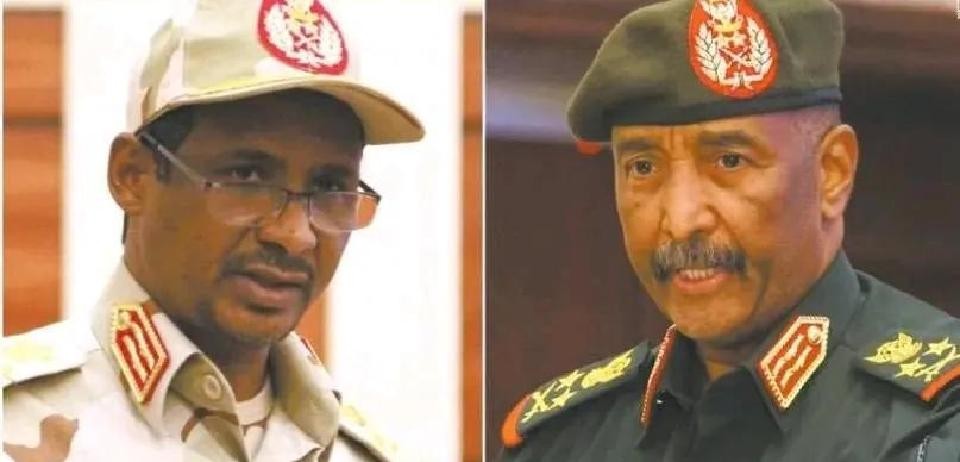

但既然这么包容,大伙或多或少还是会瞧着彼此有点不一样吧?比如,非洲那片土地上的阿拉伯人——他们的皮肤,黑得跟尼罗河夜色一样深,长相有点“混血”,说话全是阿拉伯语苏丹腔,礼拜的方向却未必和邻居完全一样。有时候一个苏丹小伙子走进开罗的大商场,店员第一反应还得多看两眼:“你是阿拉伯人,还是非洲黑人?”

说到这里,小插一嘴。很多苏丹的年轻人,小时候还被大人逗着玩泥巴,长大一半却要跟“阿拉伯人”与“非洲人”两个标签周旋。你要问他们:“你们祖上是哪里人?”他有时会跟你唠嗑:“我爷爷说咱家原来是努比亚人,但我爸说我们是阿拉伯人了……”身份,就像河里的泥沙——哪天流到哪条支流,谁也说不准。

话风一转,把时间往后拉。能想象得到吗,几百年前的苏丹这片地界,主流信仰其实不是伊斯兰教,而是基督教,和现在小饭馆里贴着的真主箴言,就像隔着好几条街的声音。那时候,努比亚人还建着金碧辉煌的教堂,僧侣们说着古埃及语或者科普特语,宗教节日会唱奇怪的歌谣。

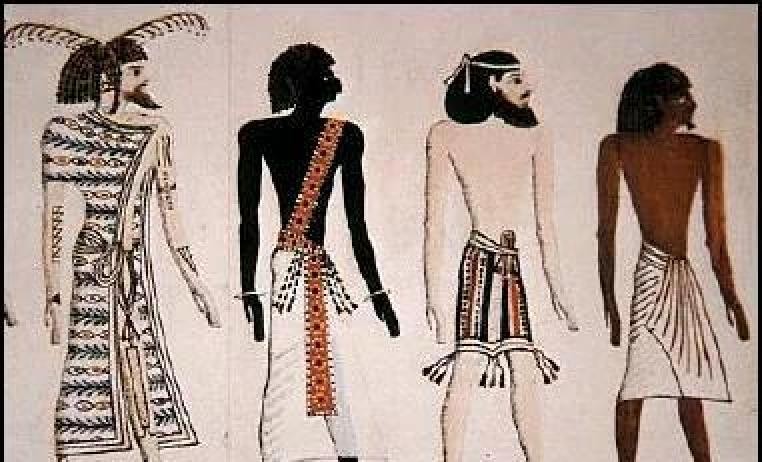

苦点说,这片土地就是各路“戏精”的天下。伟大一点,那是黄金之地。努比亚的库施王国,一度还逆袭了强悍的古埃及,把王冠戴到自己头上,风风光光上演“黑人成为法老”的戏码。后来被亚述人揍了一顿,只能含泪撤出了埃及。这段故事,咋听像完结了,其实只是“休息会儿”——往下还有整整一千年,黑与白,信仰和权力,还在这片土地上扭打缠斗。

时间到了公元前后,苏丹一片沿尼罗河的绿地上,蹦出了三个基督教王国。马库里亚是老大,实力最强。王宫里金银堆得高高,宗教上却有些分歧:一性论派还是东正教?你就是在丁字路口分蛋糕,都能因为“耶稣是只属于神,还是也带点人味”争得面红耳赤。争不出结果,就都觉得自己才是正统,别人是邪说——典型的,蛋壳敲哪头的问题,听着荒唐,里头却藏着命运。

再后来,阿拉伯世界的风云变幻扑面而来。伊斯兰教突然在中东崛起,像风一样转了一圈,把埃及也收归自己名下。一时间,埃及人的信仰发生了大变局,基督教“科普特人”成了少数,家里的圣像要偷偷收起来。

阿拉伯的大军顺着尼罗河往南打,把基督教努比亚打到热血沸腾。栋古拉城下,双方拼到最后一滴血,却谁都占不到便宜,于是握手,签了个《巴格特条约》——这里面,没有胜利者,只有“我们以后别打了,互通有无,各走各路”。结果,基督教还能在努比亚多喘口气。

有句话,不打不成交。条约之后,这两边开始“小心翼翼地做邻居”。埃及王朝有时也觉得:“咱跟人家马库里亚,虽然信仰不同,但被外人欺负时还是得帮一把”。努比亚的王公贵族为了保住自己的地盘,经常和阿拉伯商人、士兵、甚至埃及的异教徒一起喝酒聊天。贸易做得风生水起,却夹着一条黑暗的流水线:奴隶买卖。努比亚的精锐,不只是黄金和象牙,更是大批黑人被卖作黑奴,送到阿拉伯人的军队里拼命。“苏丹”这个词,本来只是对黑人的一种称呼,谁知道后来,居然成了这块土地的新名字。

在那个混乱野蛮又时有温情的年代,马库里亚甚至成了埃及基督徒的避风港。埃及的科普特主教被阿拉伯帝国下令关押,努比亚的王室还会出兵解救。一地两族,彼此照应,有时你人到旧城教堂,一脚踏进的,是千年的人情。

但是,大势终究要改。基督教一步步向下沉,伊斯兰教一步步向上爬。条约规定阿拉伯人可以源源不断地移民努比亚——你以为这是友好,其实是悄悄地改变了努比亚的血脉。混血后的后代,都慢慢说起了阿拉伯语,上街逛市场,再也分不清阿拉伯人和努比亚人;成长中的小孩,祖传的故事变成了两种语言,有的名字像努比亚,有的已经取了穆罕默德。

历史的齿轮又往前转,阿尤布王朝来了,萨拉丁坐上了权位,他对基督教不耐烦;马穆鲁克王朝接着来,拜巴尔斯更是厌恶基督教。这两拨人轮流冲击,马库里亚的国都栋古拉被迫南迁,后来的王朝甚至连名字都消失了。千年基督教在这一带默默归于尘埃,有些村落还残留着旧教堂,却没人敢公开做祷告。

等到16世纪,奥斯曼土耳其帝国把苏丹纳入麾下,大地上,只有伊斯兰的声音。努比亚人和阿拉伯人就这么彻底融合,谁还管你原来是哪个祖宗?黑皮肤的苏丹阿拉伯人,由此扎根下来。以前的精英还能在官方场合说希腊语,僧侣藏在角落里说科普特语,但渐渐地,苏丹方言的阿拉伯语成了人人都要会的本领。

细想之下,每一个“黑色的阿拉伯人”,其实像一滴被时间打磨过的墨汁。他们身上,藏着库施王朝的残骸、基督教僧侣的不甘、阿拉伯游牧民的脚印,还有奴隶买卖不争气的灰色往事。如今的苏丹,谁是阿拉伯人?谁是努比亚人?连他们自己,有时都说不清。

身份这东西,说白了,是你愿意叫什么、想追随谁。不过历史没那么轻省,衣服颜色变了,语言换了,村头的宗教节日也换了。但每条老街的砖缝里,还藏着未讲完的往事,发着微弱的光。

也许有一天,苏丹又会重新定义“谁是自己人”。但到那时,每一个抱着孩子晒太阳的年轻妈妈,每一个在清真寺门口闲聊的小贩,骨子里早已刻下几百年故事的影子。我们看着他们,想问一句:你是谁?他们挺起胸膛:“我是阿拉伯人。”但故事,从来都不只这一句。