“你会不会在地图上随手点个村名,看见奇怪的汉字就琢磨半天?”前阵子,我翻地图的时候,碰到了这么个字——堼(这字,念啥都行,见仁见智)。乍一瞧,天津、河北和山东一带的地名里,全是堼这个字。再细琢磨,它不在普通字典里认真解释,也没人给它定死发音。怪事,越研究越有点让人抓耳挠腮。是老地名里的密码?还是早就被人淡忘的土话?

你别看咱们今天随手用拼音输入法敲字,哪个地名不顺眼马上能查。可在老百姓嘴里,堼这字,说出来就能带出一圈各地习惯。天津人填户口本,说“于家堼”;河北人报老家说“大堼上”;山东咱有“堼头”、有“堼店”,舌头都打结。碰见年轻后生,问读音,能吵一顿。有人咬定念hèng,也有坚持说fēng,还有人就认hěng或héng。早年,书记员打报告,打不出来堼,直接换成“横”,也没人挑刺。这种地名,用堼还是横,多少就像家族里老姓和新姓,“土生土长,才不怕人笑话”。

聊到地名,最有意思的就是村里老人讲的“堼”,总得先绕到地势。比如唐山丰润区的小官沽、大小堼村,老人坐在树下讲:“我们这里,锄头一挖就出水,只有堼,是高岗子,‘堼’就是水里露出的高地。”差不多意思,天津宝坻和蓟州也这么说,有人嗓门大,大手一挥:“封土为城,那就是堼!”听着就像村史带着点传说,哪天河水涨了,只有堼那一片干地能站住脚。你看,咱们老祖宗取地名,都带着点实在,听着像半截生活,又像半截故事。

还有一种说法,提到“堼头”,我忍不住插句闲话。保定那个堼头村,县志里说,这地方是西汉光武帝刘秀大战王郎的地儿。说他打了胜仗,高兴得很,直接在堼头搭台给将士封赏。汉时的军队,浩浩荡荡,堼头三丈高,一片庆功。地名有了点英雄豪气,往后但凡村里有了点子荣耀,都归到“加封将士”。这时候的堼,“堼头”,不只是高地,更是血汗和封赏的地标。我常想,当年烽火狼烟,刘秀大旗一挥,村里人是不是都跟着欢呼?或许那道高埂子上,真的流传了千年的热血。

可你要是问天津蓟州大堼上村,人家只当是土岗上的村子,横着一条高岭,日头一晒特别亮。东堼头那边,更是“土埂为堼”,埂头上房子一排,像一字长蛇。小时候,老人牵着你走,指着堼头说:“咱家在堼头,夜里不怕水涨。”这种地名,是物理,也是心理,一辈子安全。

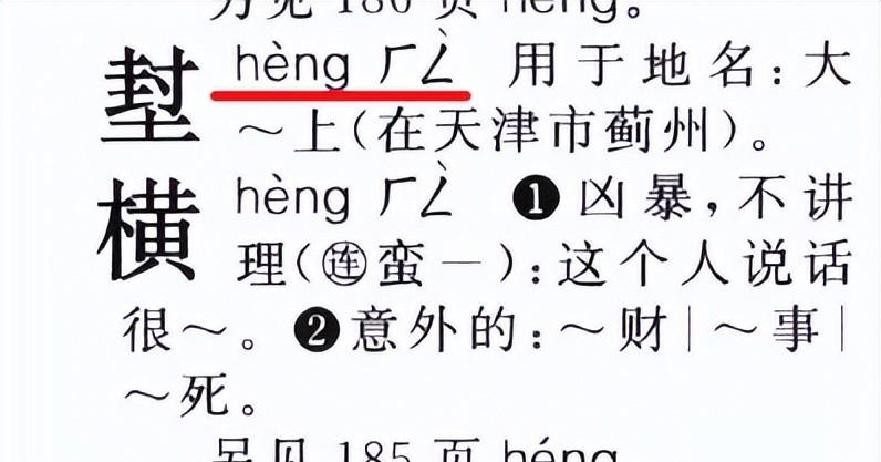

字典里头,“堼”的现实挺冷淡。查新版《新华字典》,也就是“用于地名”,发音放宽,标hèng,不管你那边叫什么。你要真去翻老工具书,比如《中华字海》,又冒出来fēng这个读音。湖南祁阳也有堼店。你看,这字全国各地都有,各说各的。有人说,“堼”是没法写字就借“横”,本地口音下传成了堼。搞学问的来查,人人自有道理,字杂,话也杂。

唠叨到这,我总觉得,地名的故事跟家族里的老墙根一样,你不挖就好像不存在,问起来都说不清楚。反倒是家里最年长的一辈能出几个旧词儿。也有年轻人,打游戏的时候顺口吐露:“我老家叫堼头。”“堼”“堼头”,其实一听就有地方味儿,带着一股实实在在的生活气。

我偶尔琢磨,“堼”这个字,其实是一种乡愁。地名,不只是地图上的一个符号,是一条旱路,一块高岗,是一群人一辈子搬不走的记忆。村里人不管念hèng还是fēng,还是横、埂,骨子里都记得,这地方,是出水能站住、封赏能抬头的所在。横平竖直的老地名,里头装着几代人的安全感和荣誉感。

再往大了说,中国地名里的“堼”也许正是那些“埋在人间”的小故事。有的地方因为地势,有的因为战争,有的因为世代相传的误会。每次回到“堼”的村口,都能听见老人提一句,“咱就是堼上的人。”年轻人听了也不必都懂,“堼”的发音能错一辈子,但堼的那个意思,差不多都还活着。

到底“堼”指向什么?是高地?是家族荣耀?是一次历史加封?还是村人口头流转的“土岗”,也许没什么统一答案。有些话,本来就没那么整齐,你说你的,我讲我的。回头看地图,看到“堼”字,咱心里一咯噔。其实历史就埋在地名里,等我们哪天坐在堼头的太阳底下,听大人说完自己的故事,才算明白一小点吧。