生僻字“堼”:为什么北方的村庄,总爱藏这些小秘密?

有些事啊,就是没个定论。就像我们小时候在村口石碑上看到的那些奇怪字,念都念不出,却偏偏全村人都知道它叫啥。比如今天这个“堼”字,你是不是也琢磨过,到底该怎么读,什么意思?别说你没好奇过,反正我第一次路过“堼头村”,心里头别提有多别扭,问了村里老大爷,大爷捋着胡子,只咧嘴一笑,留下一句——“这东西,年轻人你们不懂。”

你要说全国上下、天南海北,就这么一个字,偏偏天津、河北、山东这仨地儿爱到骨子里。你翻字典,头疼:有标“丰”音的,有标“横”的,还有人干脆直接摆手——没解释,别问。你说这玩意气人不?更逗的是,关于“堼”的用法,大家还各说各话,谁也没法一锤定音。一个字,能有好几个念法,还都各自有点道理。是不是觉得生活本来就够乱,一到地名儿这,还不让我们轻易消停?

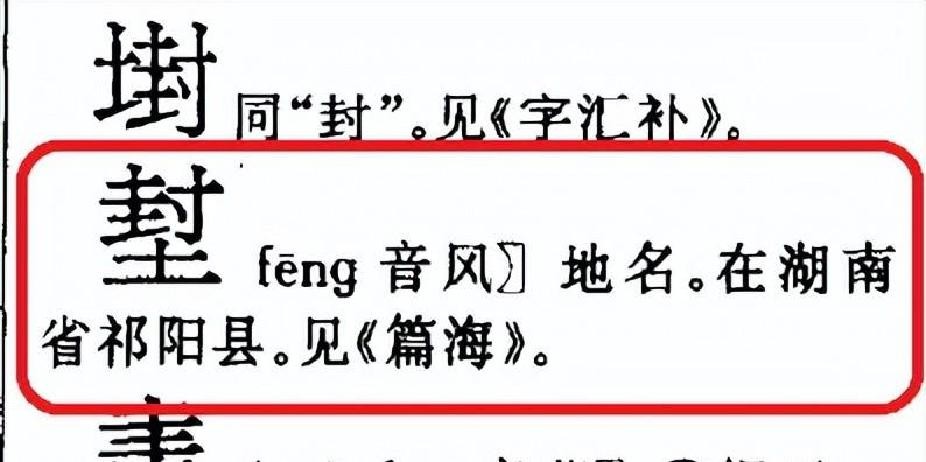

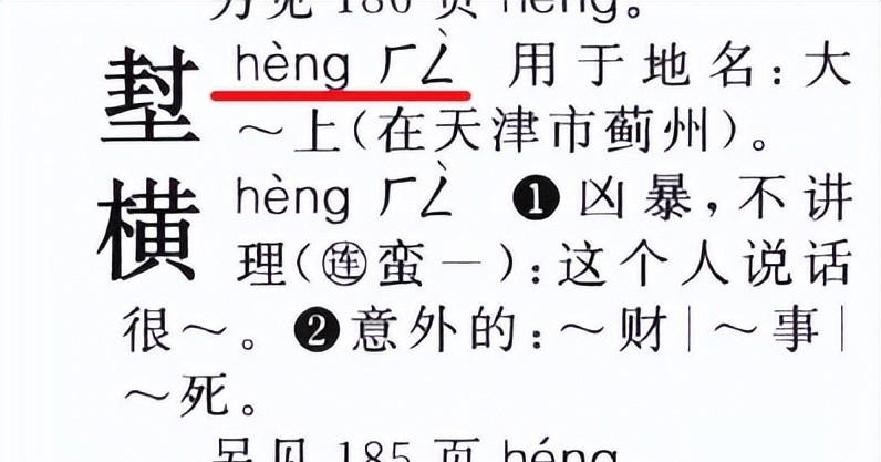

提到“堼店”,有人指着湖南祁阳县那头,说当年地图上标得明明白白——fēng。可你一头扎进河北、天津、山东,跑到哪儿都是“hèng”,读音杠杠的,带着点北方老百姓说话的腔调。为什么会这样?说是方言原因,说是交流不便,也都对。可你细想,像这样被地气儿泡出来的字眼,怎么就没一个共识呢?有时候语言这东西就像井水,不交人家不稀奇,交了口味立马串了。

村里说“堼”的老人多半年纪大些。他们一边说着老话,一边用手往屋外指,自带一种“有故事”气氛。你提溯源,他们就翻翻眉毛,“小时候谁跟你讲这些?那堼就是高地,水不会淹。”河北唐山官沽堼村,人家风俗里就有种讲究,说这“堼”是“水中高地”。你想想,华北平原上看似平坦,逢上雨季,地势低洼处哪受得住?村庄打自小时候起,就抱着水边那一丘包土——那可是祖祖辈辈盯紧了的命根子。

有些地方,“堼”的意味就走得更远。天津宝坻于家堼,还有那东堼头,说白了,都是土埂、土岗、土堆。你挂个名叫“堼”,以为多洋气?其实不过是祖宗们看着脚底下那点儿高地,躲水患,图个顺当,给起的“实用名”。“岗上有堼,种麦有收。”乡亲们会说。

到了河北保定,堼头村的人把“堼”说得再神秘点。当地志书里有记录,说这里还是刘秀封王、论功行赏的地儿。那年光武帝南下,打了胜仗,地方百姓张灯结彩,好事在“堼头”成了谈资:“咱们这地方,皇帝封过王。”台子高出地面,远远的是一座三丈高的“堼”——你信不信,这种高土台,放在农村,是谁嫁女儿,谁操办丧事,都绕着走。

可关于“堼”,其实陈年旧事谁也说不明白。有人想考据,问:到底哪个念头才对?哪个村的“堼”最有资格当老大?我倒觉得,这字活得最像人:哪里需要它,它就是什么音、什么模样。跟着地气儿飘,跟着方言变。有时可能几代人读着读着,就再没人问“标准”。乡音难改,哪怕进了十本大部头字典,也还是留在村口大杨树下那些老人口音里。

不过往深里说,这些年村头小字被外头大世界“合并同类项”。谁还在意“堼”怎么读、由来哪起?村干部换新牌子,年轻人早上学去了城里。可那几个倔犟的老人还会在门口晒着太阳,聊着谁家今年麦收好,顺嘴带一句“咱们堼头村可不能丢人哇”。“堼”字,无论你觉得多么生僻,在他们的嘴里,就像一碗热气腾腾的小米粥,掺着老盐、旧话和过往日子的气息。

你要找它的标准,要它的解释——有,也没有。字典能告诉你发音,却说不出村口那片高地回声的味道。要是哪个春天下了大水,庄稼都涝了,惟独堼上的房子灯火安稳,那时候堼的意义,字里行间根本容不下。

也许有一天,堼这样的字会在地图上消失,没人再单拎出来津津乐道。可总有个人,会在路边的招牌上,看到那个生涩的偏旁,笑一笑,想起小时候长辈讲过的奇怪故事。也许这正是“堼”最倔的一种活法——脚下是高地,心里有老家,口音里还留着一丝来路。

有时你不得不承认,所谓地名里那些看似无用、抠不清的山坡小字,就是一道乡愁。它们不等谁来点赞,也不问你听没听懂。你知道它一天,便多一分特别滋味。至于“堼”到底该怎么讲,明年今儿你再来问问,可能又添新说法了。