堼字:那块离水最近的高地

地图翻着翻着,还真能遇上点新鲜玩意儿。今天这个,就属于那种——你上学念书可能一辈子都没看过,爷爷告诉你你还得信半拉,邻居有的能说出不同读法。堼,一个看着像是“土堆”或者“有点横着”的地名字,但又总让人觉得差点什么。偏偏在天津、河北、山东一大片地名里头,用得还真不稀罕——就像是老乡口袋里常用的小工具,外头却从没人专门讲过。

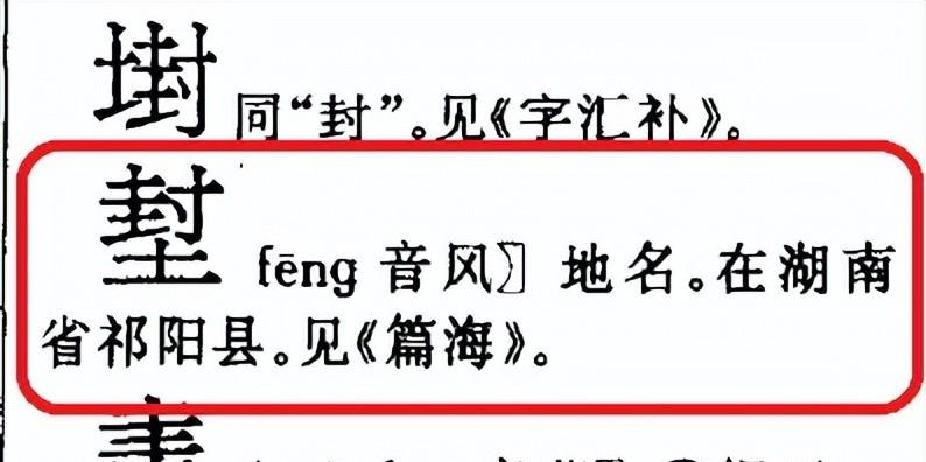

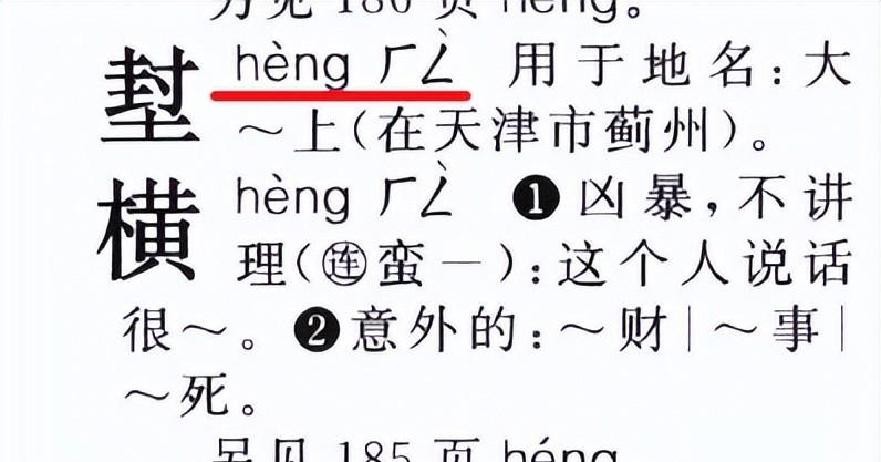

我先瞄了一眼字典,结果发现,这个字还挺有意思。部分工具书里,比如《中华字海》,说读音是“fēng”,恍惚跟丰收、丰盛那个“丰”撞了边。可再翻到最新的《新华字典,又来了个“hèng”,就是“横”那个感觉。更别说各地村民自己嘀咕通用的发音,有时候是hèng,有时候hěng,还有的干脆跟着héng瞎跑。你说谁靠谱点?可能没谁真定数。问一圈,家家习惯不一样——不折不扣的方言和历史的混搭。

可是吧,如果光是读这玩意儿,咱还不至于琢磨半天。真正让人琢磨,是它到底什么意思。查了几家大字典,一水儿告诉你:用于地名。就仿佛见面塞给你个“头衔”,没细说这背后啥故事。你说,一地名字的生僻字,能有多大讲究?有的人可能觉得,就是一堆泥巴高坡,随手起,不值钱。但其实,土字旁那一笔一划,就已经预示着它和地气、地貌脱不开干系。

我特意翻找了几个地名故事。比如唐山丰润区这一带有“大官沽堼”“小官沽堼”两村,有点绕嘴。这堼为什么老被用作村名呢?村里老人一般会这样说:“咱这周围以前满是洼地,夏天雨一大,水洪一下子把四周都泡了,只有咱堼上地还干,能种庄稼!”

他们家祖祖辈辈都是靠堼上的一寸土过日子。每次大雨来临,小机井旁的杂草刚刚竖起来,远处的水坑已经开始漫进了家门口,而村中心那块最“堼”的地方,却总是能撑到最后。孩子放学回家,从泥水里扒拉出来,鞋带上还能缠几根芦苇,多半嘴里嘟囔着:“还是堼上庄稼长得壮!”

所以“堼”,在这里就是高地,是平原上一抹不沉的小岛。你说有啥神秘吗?还真就是普通日子里的顽强。

再看看天津那边的堼头村,据说在老一辈的传说里,“堼”的古义是“封土做城”。这就不是简单的水边高地了,还带点城防、守护的意味。当年土埂子堆出来,不光是为了种地,更是风雨一来能顶着点。宝坻这一带,在地理上也没啥特别,但每一条村路拐角,总能见到临时搭起的“小堼”,外头下河摸鱼,里头埋锅做饭,就图个踏实地气。

有时候你问天津蓟州区的大堼上村的老人,都能眯着眼给你形容:“唉,那年头,咱住的就是大土岗上。其他人家一场雨,院里水直淌,咱家能干着玩。”话里有调侃,也有点乡土自豪。不是说自己家多高贵,纯粹是那一点点地势优势,换来多少年守着的安全感。

堼这个字,在一些地方也掺了点故事气。举个例子吧,保定堼头村传说“堼”代表论功封赏——听着就比一般土字旁多了点王气。据说两千年前,刘秀打完了王郎,捧着酒杯在这里给手下加官进爵,临了还封了块“堼头”,留给后人一口故事回味。谁也不知道当年的封赏是不是真就在这一方土台,但村里的小孩儿,放学回来会跑去高坡上追蝴蝶,那坡顶永远多了点说不清楚的荣耀感。

——你说堼字,到底有什么讲究呢?其实在北方的老村子里,供着石碑的地儿、搓着玉米面的水边马路、秋天有苍蝇趴着的屋檐下,家家户户嘴里念的“堼”,可能都藏着自己对土地的依赖,对家乡安全的下意识牵挂。以前有一年大水,听说唯一没被水淹的就是堼上的那几户人家。从此以后,老人说起堼字,总要加一句:“咱这堼儿,真是祖上的福。”

也许对别人来说,一个生僻字就是地图上一抹无关紧要的笔画。但在那些村民心里,这块高地,是祖祖辈辈“熬过水瘟”、点过马灯、被风吹过的地方。有故事,有命运。堼字就这样,在大地上安静地横着,不声不响地守着自己的意义。

逢年过节,也许你去河北这些堼村看,拜年的人往往会去堼顶的老树下扔鞭炮,孩子跟着跑“堼头”,老人们笑着摇头。你问他们那个字咋念?他们未必在乎,更注重的是,脚下这块“高地”到底能挺过多少个春秋——字是死的,地是活的,日子是流动的。

你说,这么个冷门字符,真有人天天琢磨吗?恐怕未必。但就在无数不起眼的“堼”字里,藏着北方人一份冲天的生命力,一点点泥巴味,一些不愿说出的守望,和一个名字里随风而去的、又被土地拦下来的故事。

有时候想,人是不是也像那些村里的堼?风雨后头,总有人能站在高处,多看一眼落日,把故事留在下一波人心里。