作者 叶曙明

广州第一份中国人自办报纸,在多宝大街

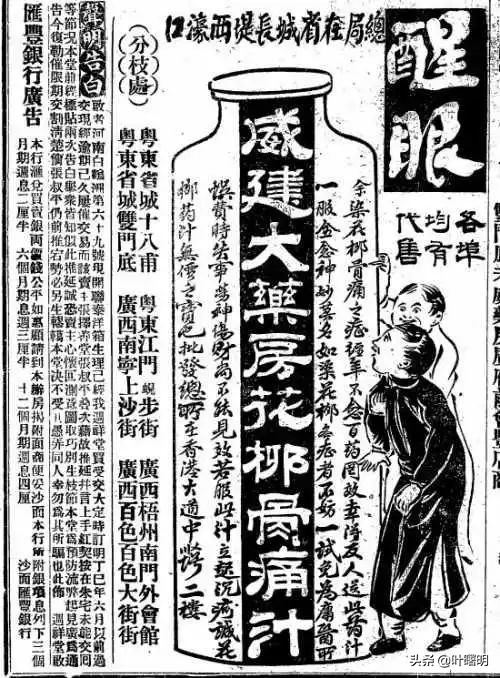

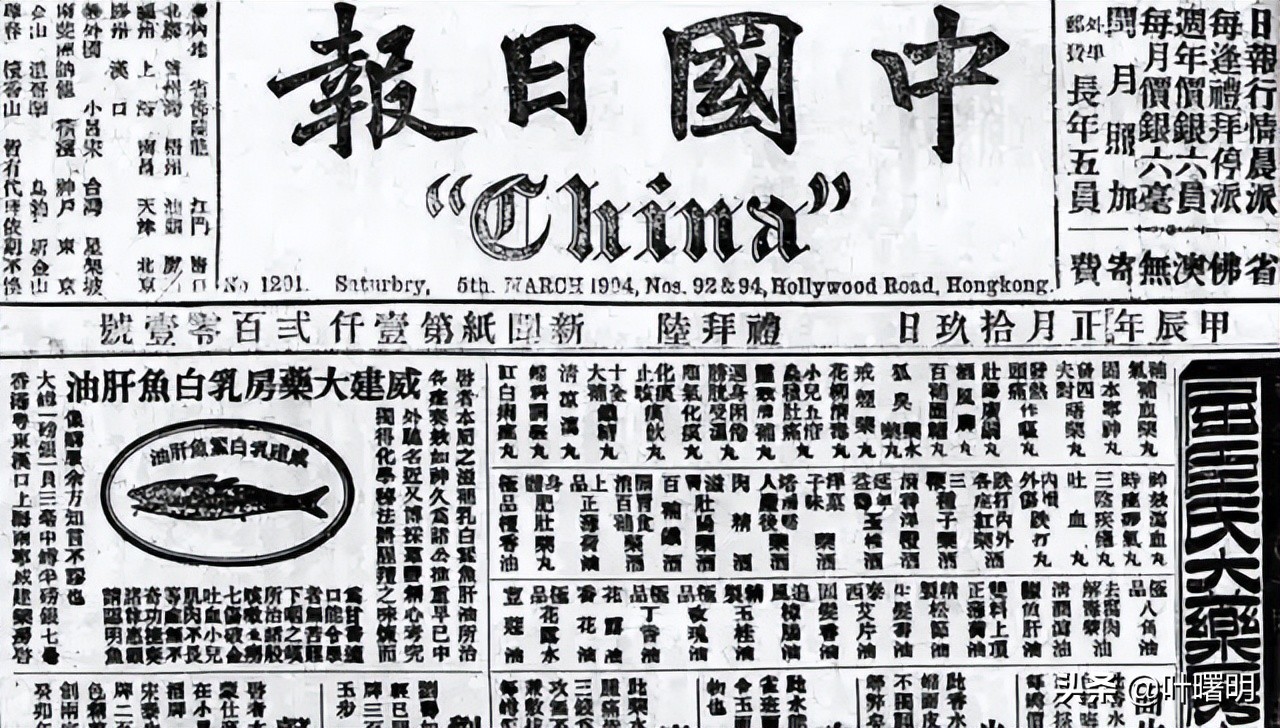

1886年,《广报》在广州创办,吴大猷等人担任主笔,内容以论著、本省新闻、中外新闻为主,也附有宫门钞、辕门钞和货价行情。这是中国最早的日报之一,与汉口的《昭文新报》、上海的《汇报》鼎足三立,同为最具影响力的近代日报。后来,因“辩言论政,法所不容”,《广报》被当局查封,改名为《中西日报》出版后,又被第二次查封。1900年创刊的《商务日报》,把内容敏感的新闻以小说的形式写出来,让官府抓不到辫子。这种方法,居然也管用,只能说明在经历了八国联军事件之后,官府对舆论的管制,已经放得很宽了,只要你解释这是小说,他也就懒得追究。如果换在雍正年代,管你是不是小说,你敢妄议朝政,官府就要把你“改低几寸”。后来有一份《博文报》转载文章,公然嘲笑慈禧太后“唇厚口大”,官府也只是要报纸停刊而已。

1886年,《广报》在广州创办,吴大猷等人担任主笔,内容以论著、本省新闻、中外新闻为主,也附有宫门钞、辕门钞和货价行情。这是中国最早的日报之一,与汉口的《昭文新报》、上海的《汇报》鼎足三立,同为最具影响力的近代日报。后来,因“辩言论政,法所不容”,《广报》被当局查封,改名为《中西日报》出版后,又被第二次查封。1900年创刊的《商务日报》,把内容敏感的新闻以小说的形式写出来,让官府抓不到辫子。这种方法,居然也管用,只能说明在经历了八国联军事件之后,官府对舆论的管制,已经放得很宽了,只要你解释这是小说,他也就懒得追究。如果换在雍正年代,管你是不是小说,你敢妄议朝政,官府就要把你“改低几寸”。后来有一份《博文报》转载文章,公然嘲笑慈禧太后“唇厚口大”,官府也只是要报纸停刊而已。

美国浸信会教士湛罗弼

在广州创办《真光月报》

广州报业的大本营在西关

21906年7月,中国历史上第一部新闻出版法规《大清印刷物专律》颁行,对出版物实行注册登记制度,只要在“印刷总局”注册登记,就可以堂而皇之地出版;三个月后,颁布《报章应守规则》,针对报刊做出具体规定。尽管两项法规中,都划了很多红线,诸如不得“加暴行于皇帝皇族或政府”之类的条文,但它们的出台,并非对舆论实行更严重的压迫,恰恰相反,是双方博弈的结果,实际上反映着朝廷的退让而不是进逼,民办报纸争得了自己的合法位置,不再是只有专录圣谕、章奏的“京报”,还有满天飞的日报、旬报、周报、画报、三日报。

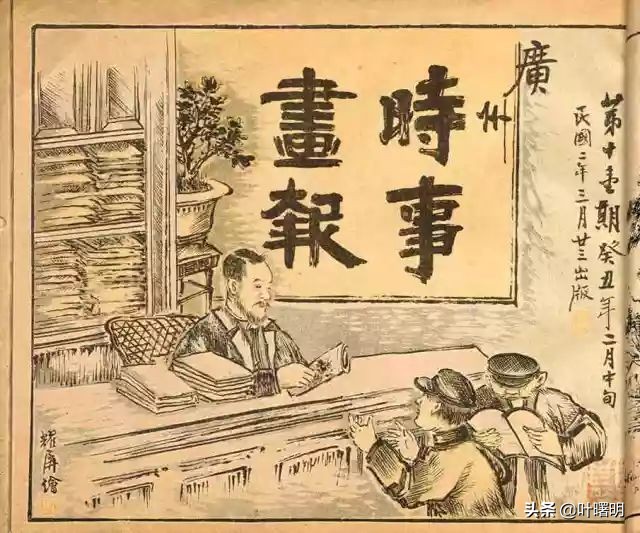

广州的报馆大多在西关,位于下九甫的文澜书院是广州绅商的大本营,而报纸大部分是由绅商出资办的,所以,文澜书院的周围,形成了广州最大的图书报刊出版中心。在第七甫有群英阁、通艺局、丹桂堂,第八甫有载经堂、藏经阁、经纬堂,在十七甫有五经楼、明经阁、穗雅印刷局、东雅印刷局,在十八甫有允经楼、时雅书局、维新书局;《羊城日报》《时事画报》《中西日报》《博文报》《时敏报》《国事报》等报纸,也如北辰星拱一般,紧紧围绕着文澜书院。1908年成立的“广州报界公会”,会址便设在十八甫的《国民报》旧址。后来人们习惯地把第五甫至第八甫一带叫做“报纸街”。

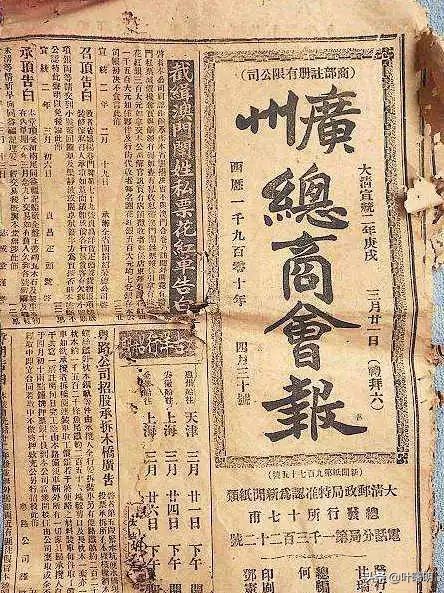

1906年,在修筑粤汉铁路问题上,官府要官办,商人要商办,双方大起争执。由广东总商会主办的《广州总商会报》创刊,馆址设在十七甫,发起人是左宗藩、郑观应等官绅商人。内容包括上谕、商务、论说、本省商务要闻、京外商务要闻、译外国商务要闻、时事、本省要闻、铁路纪事等。●五花八门的报纸●

后来,粤汉铁路风潮愈闹愈大,官府抓了一些商人,左宗藩怒不可遏,到处散发传单,大骂官府逮捕商人是“狗咬主人”。由于言论过于激烈,把《广州总商会报》的几位主笔也吓坏了,生怕受连累吃官司,相约辞职,才办了三个月的报纸,便告倒闭。但官府最后没有要报纸吃官司,而是把牢里的商人放出来了。时隔一年,《七十二行商报》便踵步而起,这是继《广州总商会报》后,又一份重要的商人报纸。

后来,粤汉铁路风潮愈闹愈大,官府抓了一些商人,左宗藩怒不可遏,到处散发传单,大骂官府逮捕商人是“狗咬主人”。由于言论过于激烈,把《广州总商会报》的几位主笔也吓坏了,生怕受连累吃官司,相约辞职,才办了三个月的报纸,便告倒闭。但官府最后没有要报纸吃官司,而是把牢里的商人放出来了。时隔一年,《七十二行商报》便踵步而起,这是继《广州总商会报》后,又一份重要的商人报纸。革命党人办报,向赌博宣战

3早期的报纸内容,以商情居多,后来转向谈论国事,立宪与革命,成为两大主题。一向淡泊政治的广州商人,也开始关心政治了。1909年,广东谘议局提出禁绝广东大小赌博案,引起全城热议。1910年11月,在咨议局会议上,丘逢甲副议长与陈炯明议员联名提出禁赌草案,但投票结果,丘逢甲、陈炯明等20人投了可票(赞成票),35人投了否票,讨论经年的禁赌议案,竟然搁浅,引起社会的强烈失望。民间组织起“禁赌总会”,声援“可议员”,并在文澜书院召开公众大会,请愿“定期一律禁赌”,弹劾“否议员”受贿,要求重开议会。“否议员”也知道开赌不光彩,于是办了两家报馆,专为自己辩护。丘逢甲找到支持“可议员”的绅商商议,也成立一家报馆,专门宣传禁赌,和“否议员”唱对台。陈炯明担任编辑,邹鲁担任主笔,资金在咨议局内部筹措。此议一出,“可议员”有钱出钱,有力出力,一位议员捐出自己在第七甫的一间铺面,给报馆做发行所。在讨论报名时,大家热心地出谋划策,最初想用“救亡”二字,后来觉得太过伤时,改为“朝报”,又有人担心“朝”字易让人误解为“朝廷”的意思,最后决定报名为《可报》,堂堂正正打出“可议员”旗号。 《可报》还没正式创刊,《国民报》《安雅报》《羊城日报》《时敏报》《粤东公报》《震旦日报》《七十二行商报》《国事报》《广东时报》《公报》等大小报纸,已一呼百应,对禁赌风波的前因后果,猛挖内幕,追踪报道,人们争相购阅,街谈巷议,不胫而走,造成十目所视,十指所指的效果,吓得那些“否议员”,纷纷躲起来避风头。

《可报》还没正式创刊,《国民报》《安雅报》《羊城日报》《时敏报》《粤东公报》《震旦日报》《七十二行商报》《国事报》《广东时报》《公报》等大小报纸,已一呼百应,对禁赌风波的前因后果,猛挖内幕,追踪报道,人们争相购阅,街谈巷议,不胫而走,造成十目所视,十指所指的效果,吓得那些“否议员”,纷纷躲起来避风头。陈炯明、邹鲁都是同盟会员,《可报》名义上是咨议局议员所办,实际上是革命党的报纸,大谈革命道理。按照黄兴的要求,报纸出版后,大部分是免费送给新军和巡防营士兵看的,据说“军界靡然争阅”,很受士兵读者欢迎。“三•二九”起义时,《可报》报馆成了收藏武器的秘密机关。《可报》为什么赢得读者欢迎?无非是过激的言论,文章不激烈没人看。1911年4月8日,从南洋来的革命党人温生才在东较场前行刺广东将军孚琦,《可报》发表文章,对温大加褒扬,甚至公开支持暗杀,文章写道:“呜呼!大陆沈沈,戾气遍于六合,不图白云之陬,珠江之湄,竟有温生才之人,与其人之短枪出,于是温生才之名以存,而短枪亦偕其人以共垂不朽!”结果报纸结果只出了24天,就被官府以“诋毁宫廷,扰害公安”为理由,予以永远停版处分,但并没有抓人。170天以后,武昌起义就爆发了。广州在响应武昌起义,宣布独立后,报界还发生过一件趣闻。《国事报》原是立宪派的报纸,一向赞成君主立宪,革命后,他们主动在报馆门口张贴告示,上面写着:“广东现已独立,快看《国事报》投降!”并积极燃放鞭炮,以示与民同乐。

立宪运动促使民间社会迅速兴起,日益成熟。最重要的标志之一,就是图书报刊的繁荣昌盛,形成了一股独立于政府的民间力量,监督官府,制约公权。由于科举废除,读书人从八股文中解放出来了,转而投身报界,为立宪运动、保路运动、辛亥革命,打造了最重要的思想舆论工具。报业的百花齐放,背后是一个新型的知识分子群体在崛起。

辛亥革命与报纸

4革命成功后,军政府成立,老同盟会员胡汉民担任都督,习惯了批评清政府的报纸,自然而然也把军政府作为监督对象,频频发表批评官员的文章,并不因为这个政府是革命的,就放弃自己的职责。胡汉民追随孙中山革命多年,当年在东京以《民报》主编的身份,与梁启超的《新民丛报》展开论战,也算是报人出身了,但他也不能理解,为什么革命党办的报纸,要批评革命党的政府。孙中山回国后,要到南京就任临时大总统,胡汉民马上辞掉都督不干,跟着孙中山去南京,其中一个原因,就是受不了报纸的批评,尤其当时的文风,流行嬉笑怒骂,极尽挖苦嘲讽之能事,比如廖仲恺是军政府财政部副部长,经常到都督府和胡汉民商议财政问题,至深夜才出,报纸便挖苦他:“有新官儿仰卧籐兜,口喃喃犹呓经济术语”。胡汉民认为这些报纸是“专好反对民国军政府而已”。他在给同志的一封信中,愤怒地说:“至于报纸,则以能与政府反对为雄。报律未施,警察无力,无法禁止。掩美扬失,其真相未易明。弟以在位之故,不屑与辩。”胡汉民不明白,报纸敢于批评政府,其实是社会健康发展的保证,如果他真的珍惜辛亥革命来之不易的成果,就应该为敢言的图书报刊护航,为舆论的畅所欲言创造更加宽松的环境。胡汉民走后,陈炯明继任广东都督,他也是要接受舆论监督的。1912年1月10日,广州的报纸刊登了燕塘新军即将解散的消息,这是一条假新闻。陈炯明以“事关军政,不容捏造事实,扰乱军心”为由,扣留了两名发布假消息的记者。虽然旋即释放,但广州报界公会却不肯善罢甘休,17家报馆连署,发表“告同胞书”,非常尖刻地说:“今日之广东军政府,为广东三千万同胞之军政府,敝同业任监督之责,只知竭力维持,无论何人有违共和政体不规则之行为,必起而纠正之。” 光复路是有名的“报纸街“面对舆论的激烈批评,陈炯明倒没有一走了之,也没有像胡汉民那样与报界对抗。他派警察厅长到报界公会,听取意见和解释政府立场,取得了报界的谅解,事件最后“和平了结”。清末十年新政培养起来的民气,在民国以后,并没有被混乱的政局所戕杀,反而得到进一步的伸张,使报业的繁荣局面,一直持续到1918年前后的新文化运动,为辛亥革命后一系列的价值重建运动,奠定了基础。广州的图书报纸出版业,功不可没。(图片来自网络)

光复路是有名的“报纸街“面对舆论的激烈批评,陈炯明倒没有一走了之,也没有像胡汉民那样与报界对抗。他派警察厅长到报界公会,听取意见和解释政府立场,取得了报界的谅解,事件最后“和平了结”。清末十年新政培养起来的民气,在民国以后,并没有被混乱的政局所戕杀,反而得到进一步的伸张,使报业的繁荣局面,一直持续到1918年前后的新文化运动,为辛亥革命后一系列的价值重建运动,奠定了基础。广州的图书报纸出版业,功不可没。(图片来自网络)读本号文章,品广州往事: