缅甸的早晨总带着点潮气。仰光的大街上,人来人往,黄袍僧人和一身西装的青年在同一巷口擦肩。没有人想到这些街景背后,是一段段被时间掩埋的故事。华人在这片土地上留下了什么?今天,想要去探究。有人会觉得,华人都很低调,在缅甸,尤其如此。这话不一定对——他们并不总是愿意开口,但如果真有人能敞开心扉,背后的故事却远比想象中要复杂。没人讲真话了吗?

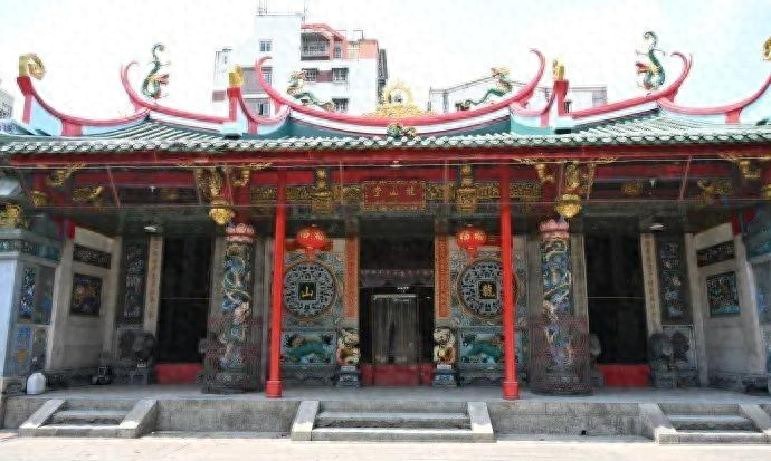

龙山堂的门扉,斑驳的红漆里透着无声的岁月。它并不突出,藏身闹市,如同无数个被时间遗忘的小角落。院内的香案冷清,只有一位华人中老年男子在里头。略怔,然后匆匆从大堂侧门消失,像是要规避什么似的。也许就是不愿轻易相信,不愿与外界说太多。

谁也无法否认,缅甸本地的华人与外部世界的联系逐年收缩。几十年前,还有亲戚往来、信件问候,现在?能讲点心里话的都跑到国外去了。那位男子终于带我进了一间办公室,两人语气里横亘着些微紧张。他问我为何而来,刻意用普通话加重每个字的重音。想必是怕我混淆他的来历。可见,有时他们也心虚——躲不开的身份标签,怎么能不让人多想?

总得承认,外部环境一直变化。1965年后那场社会制度的极变,普通百姓的日子开始难过起来。反复货币贬值、社会动荡,最受伤的竟是最会存钱的华人。一夜之间,积蓄化为乌有。谁熬得住?过去,一个人能养五口,如今两个人工资还不够孩子读书。贵,而且杂货涨了好几倍。拼命工作没用,钱永远赶不上物价。这种心情,是被经济局势硬生生逼出来的。可没几个人肯明白说破。

至于上下缅甸的华人,广东福建的血统多在仰光、勃生,上缅甸则埋头做生意的云南人更多。表面上,都是“老乡”,谁还真有多少交情?问他,有没有亲近感,他支支吾吾地说有。脸上写着敷衍。实际情况,不用猜也知道,各自为阵。也许多年后的某天,他们连彼此的话都不愿多说一句。谁还会互相关心?话说回来,或许本就注定了分道扬镳。

这个城市的故事,看似平平无奇,其实涌动着一股暗流。他们几乎家家户户都有人去了国外。楼下小店打工的少年,说着福建口音:“家里姐姐在新加坡。”彼时,坐在庙里的那位老人,也是两个孩子,一个去新加坡,一个在台湾。外流,谁没想过?可又有谁真心愿意离开家门?留在缅甸的,是不愿冒险的,还是舍不掉根的?要说清道不尽。

偶尔能听见他们谈论自己的“祖国”二字,语气里带着点生疏。毕竟离开已久。那人说,曾回祖籍地厦门,还是2007年,带孩子回去了三个月。外面的世界新鲜归新鲜,终究没有真正的归属感。厦门的亲戚,也未必能再认得出他。乡愁就这么戛然而止。

聊到华人的教育。他直言,医生大部分是华人和印度人。说完,眉头有点骄傲又有点防备。话说回来,三代前下南洋的华人大多没什么文化,一穷二白。幡然变成精英群体,总不是巧合吧?有人讲,华人受教育重;又有人说,智商天成。哪种说法更对?其实,他也没给出答案,只是把“生物性”这类说辞搬了出来。好像天生如此,谁也推不掉。你说理,他便说情;你提血缘,他只笑不语。到底是哪一面的真相?没人追究。

更矛盾的是,印度人也被拉来作比较。那边阶层极分明。医生全是高种姓,底层只能做点捡垃圾的活计,这么一比,瞬间觉得共同体意识重要。不过话又说回来,印度人里,也不乏极聪明的精英。只是他们社会阶层流动艰难,出不了头就一辈子。读到网上数据显示,印度全国超过13亿人口,只有四分之一进入城市中产阶级,其他几乎都靠地摊经济混日子。有宣传说的夸大,不过城镇化率低、贫富悬殊倒是真的。中国则全然不同,中产群体撑起半边天。可当下缅甸,哪还有什么可以依靠的中产阶级?基本没有。

最吊诡的是,这些在缅甸混到头的华人,并不真的肯定自己的根在哪。嘴上说老家在中国,实际连家里的亲戚都搞不太清。若是逆风了,也有抱怨。有生气,也有自豪。有人觉得到了新加坡、台湾才真的踏实,也有人觉得换个地方一样没归属。选择多不多?其实没得选。谁又能预测明天会发生什么?

一边厌倦身份被标签化,一边又靠着自己的特殊背景找机会求生。身体到了国外,心却还留在老家。又或许,哪都算不上是“家”。反正,谁也说不清。

数据能佐证些什么?2023年缅甸华人移出比例突破历史新高,经济下行一度加剧人口外流。世界银行和联合国发布过相关报告,缅甸本土华人青年流失加剧,技术人才和高收入家庭移民意愿强烈,远超东南亚其它国家。这么说吧,想留下过安稳日子的越来越少。

一件小事,今年仰光龙山堂附近有小学因治安问题被迫停课,许多家长直接把孩子送去了新加坡。去了也不是都好,租房子打工从头开始。说到底,一方面对未知充满希望,一方面又觉无奈得很。可到底哪边的生活更好,也没人真的有答案,每个人都得自己碰钉子。你问十个家庭,得到十种说法,反正各有各的口音和理由。

有时候他们之间会有点互相看不上。福建的和广东的、福建的和云南的,话题能聊得一块的不多。小孩从小被教导要上进,结果大多也逃不过内卷。有人见过,华人孩子成绩明明很好,却因为身份原因大学录取依旧受限制。这种隔阂,几十年都没变。

站在庙宇廊下,看天光慢慢暗下来,行人慢慢散光,空气里飘着淡淡的香灰味。这里装得下许多老故事,也容得下许多走散的人。剩下的,是不是还真重要?

最后说两句,不全是经历者的感受。华人在缅甸,说得上是外来者,也是这里根深蒂固的一部分。他们和本地社会的张力、同胞间若即若离的复杂情感、与新旧祖国的拉扯,混杂成一团。每个人、每个家庭都在自己微不足道的轨迹里左右摇摆。

有时候想想,好像不管在哪个国家,踏实过好自己的日子,才是真本事。至于将来,谁也不知道风往哪头刮,倒也不必太过着急。