在近代历史中一共发生了三回规模非常大的移民事件,一次是往东北走的闯关东,一次是往河西走廊走的走西口,还有前往东南亚地带的下南洋,今天就让我们一起来看看这三大浪潮中的下南洋到底是怎么回事儿吧!

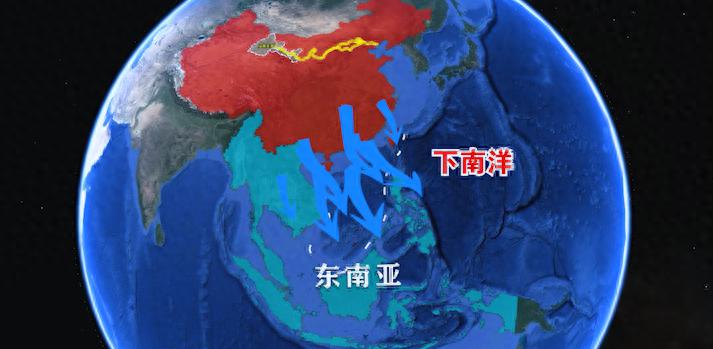

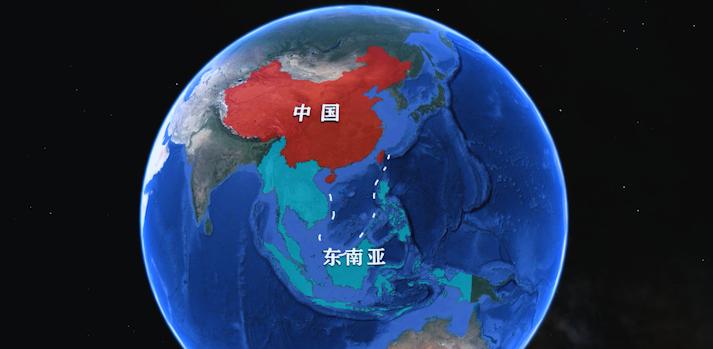

在古代的时候,我们把我国作为中心,将周边定为了东洋、西洋、南洋还有北洋,而南洋指的就是如今的东南亚,今天我们所要讲的下南洋就是近代历史上持续时间最长的一次人口大迁徙。

在19世纪中叶之后,东南还有华南沿海区域的民众或是受到战乱影响或是为了寻求生存,开始大规模的向东南亚进行移民,在闽南语中,“下南洋”又被称作是“过番”,这些远赴南洋的群体主要是福建还有广东地区的居民。

这些居民之所以会背井离乡,一方面是因为地处沿海,本就有着冒险精神,另一方面自然还是因为自身生活的地区条件实在是太差了,尤其是岭南地区基本上都是大山,想要进行农耕非常困难,在家乡都要活不下去了,那不可就只能往外走了。

我国在唐宋时期就已经出现过“下南洋”了,在唐代的时候,泉州地带的一些商人会到东南亚的一些港口城市进行经商,其中还会有一些人在吕宋等地区定居下来,明代的时候,郑和招募了一大批具有航海经验的人随他远航,这也使得很多人都去了南洋谋生,其中还有一部分人留在了当地。

明代中后期一直到清代开始“海禁”,于是百姓们为了躲避战乱和天灾,纷纷前往东南亚寻求生机。在清代的中后期,因为国内开始大规模的种植土豆、玉米等作物,国内的生育政策放宽,一时之间,人口数量大大增加,因此,大量的居民选择前往东南亚生活。

那么,你知道这些人前往南洋的路线是怎么样的吗?其中福建还有广东的居民会先乘船到汕头,然后再前往东南亚,而松口码头就是客家人迁徙的第一站。泉州的居民则是会先经过马六甲海峡,然后抵达东南亚。

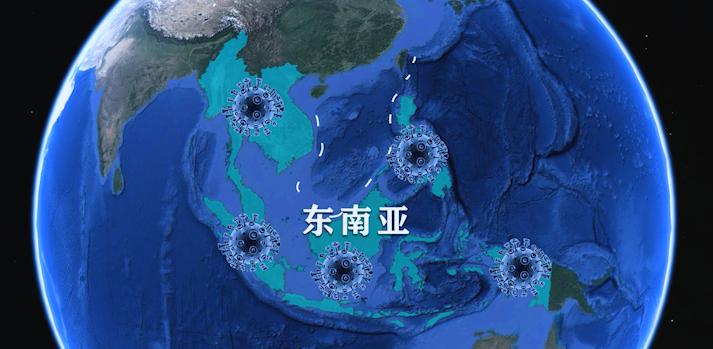

至于潮汕人则是会以南海这条线路进到东南亚之中。只不过,因为东南亚气候炎热、疾病肆虐,而南下的很多人因为水土不服、营养不良,没能挺过去,能够幸运留下来的华人可以说只占了三成左右。

中国人民勤劳踏实肯干,他们不怕吃苦,走到哪里都能很好的生活,于是他们便开始了在当地的打拼之路,补鞋、剃头、卖糖,不论什么活计,只要能挣钱,这些华侨都可以干,就在他们一年又一年的打拼下,很快,他们就在东南亚站稳了脚跟。

就在这些华人的努力奋斗下,整个南洋发生了很大的变化,有一部分华人从事商业活动,有一部分华人从事手工业,进行商业活动的华人专门负责管理海外的贸易,他们收购当地的土特产,然后把这些产品销售出去,从而建成了一个将中国还有海外贸易联系起来的商业网络,而这些人在当地也是非常受政府重视的。

至于手工匠人,他们遍布在各行各业之中,为当地社会的正常运转做出了突出贡献。当然,这些华人在推动东南亚社会进步的同时,也为自己积累了无数的财富,在抗战之时,有很多侨民为国家捐款,甚至还有一部分在改革开放的时候回到国内开办工厂,为国家的发展进步贡献了自己的一部分力量。

在东南亚中,华人的政治地位越来越高,其中泰国的前任总理他信就是一位华人,而泰国议会之中就有三分之二的议员是华裔,在菲方国内,有3%的华人把握了国内70%的财力,印尼则是5%的华人掌控了其境内80%的财力,可见,说半个东南亚的经济命脉掌握在华人手中也不夸张。