1949年初,长江以南的风声紧张得很,但大家都明白一件事:政权更迭挡也挡不住!蒋介石领着部队退守台湾。那些小岛,有些像门槛,有些像礁石,他死抱不松手。于是海面上的暗流动静大,解放军这边一夜之间人心浮动,都晓得下一步该落哪儿。毛泽东早有了腹案,粟裕,这个进退间分寸拿捏得死准的将领,被点了将。情理之中,却不见得风平浪静?谁都不是没头苍蝇,粟裕心里明镜似的。

关于台湾这件事,粟裕比别人早动脑子。他对渡海作战很敏感,兵没动,心已动。刚结束渡江战役,大后方调动的电报里,粟裕屡次谈台湾。他和其他高级将领商量时,已经开始用“战略要地”“决战”等大词儿。蒋军已溃,福建失守只是个时间问题。5月,粟裕试探请示,说七月就能攻打——这话并非毫无疑虑。不过,事情进展没想象快,时间线越往后排,变数越多。

中央军委盯死了各个战区,毛泽东在上海部署,福建厦门也不能松手。粟裕那头的计划摆上桌,电报来来回回,不断修正。最初,作战范围定得大,部队调度拉得宽。可现实哪里容你懂得太多,士兵刚从淞沪战役下来,船只不够、粮草未备,兵疲未解,哪能说打就打?闽南的码头杂乱,后勤运输卡了壳。这种细节,外人或许觉得鸡毛蒜皮,实则牵一发动全身。不顺,就拖延。

粟裕没闲着。他把张震拉进圈子,每天琢磨好几个方案:登陆时间、兵力配置、后勤补给。不总能一锤定音,旁人插不上话。军区党委成立,责任越来越重,有军队、有委员会、有专门机构。什么都搭上去,没有不动真格。又从各军抽调烈士,临时建海军,还向地方要船。想象中惊涛骇浪下的攻坚战,最后海军能调动的船寥寥无几,还质次价低,有时甚至没发动机。

武器是个硬伤。报告里一再强调,我们的飞机不够。粟裕不怕苦,但不想送人头。他半开玩笑给毛主席留言:“能不能让苏联轰炸机来助阵?”那不是撒娇,是没底气。毛泽东随和,有时甚至说:“去苏联买架飞机回来!”然而外部环境诡谲多变,没人拍胸脯能办成。对面蒋军20万,飞机400架,舰船50艘,美援正继续输入(美国对台湾的军事援助,参见英国《卫报》1949年10月报导),明里暗里都在叫板。

想到这一茬,也就明白了,所谓“蓄势待发”,其实是“明里热血、暗自焦虑”。

到了秋天,华东军区的调令像流水席,刚安排妥当,马上又增添新任务。粟裕在演习里,反复推敲方案,船只参数拿笔算,推敲登陆点、运输线、补给数量。可一算下来,按人均0.6平方米布船,每次海上行动都像在玩魔方。数据没人信,粟裕自己看了也头疼。“打归打,可没那么顺利。”他焦虑,却也不肯举手投降。

一笔一脚算,只怕东风未到,西风先起。登陆台湾需八个军,兵舰只能凑十二艘?官方数字并未全公开,外界多用推测。有些船缺修理,有些得临时拼凑。再看敌军,蒋介石虽表面疲软,实则还在屯兵。岛上物资充足,铺位坚固,守军战力未减(参考美联社50年夏季报道),何况预备了预警和海空联合反击。

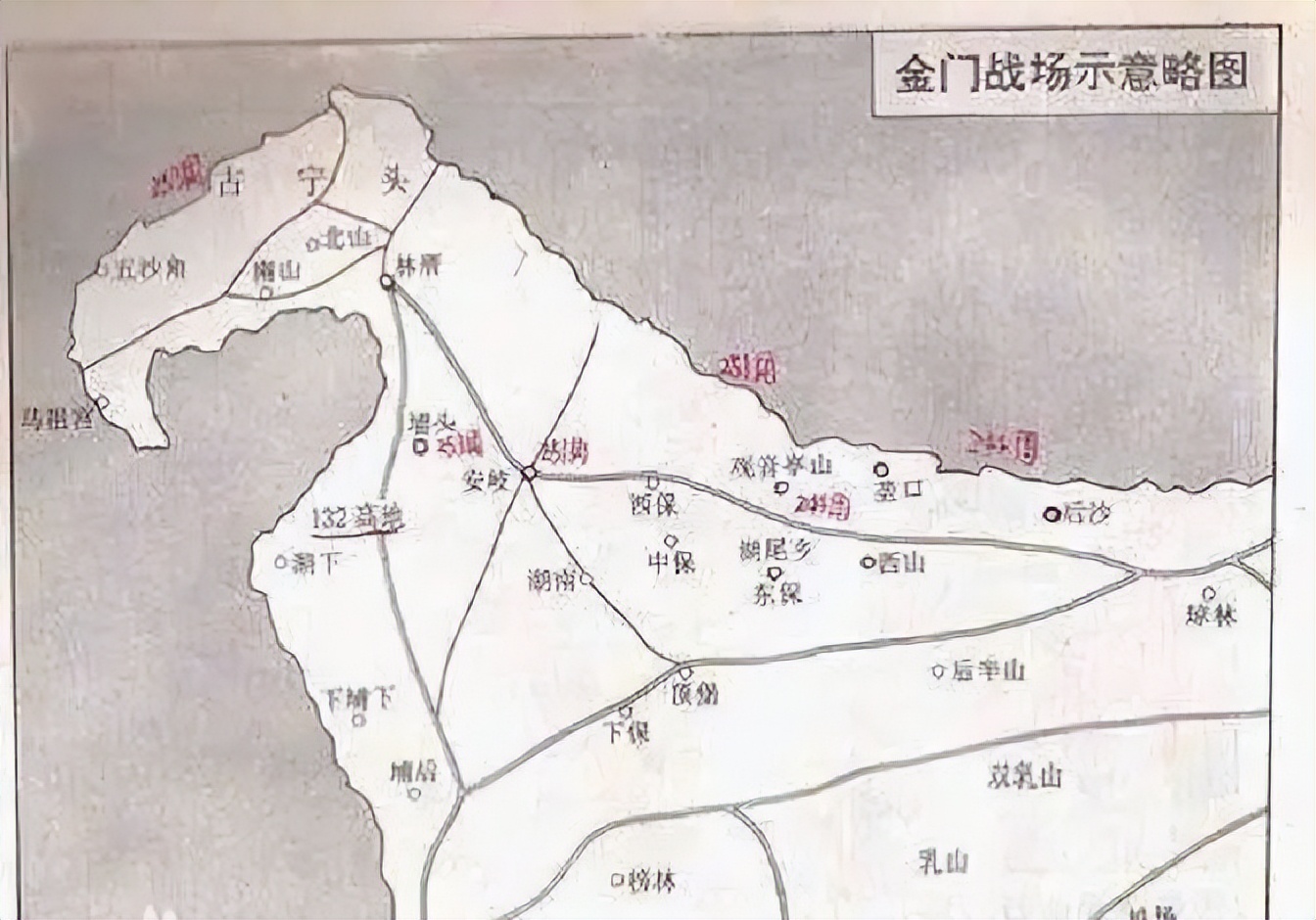

粟裕忧心,由于部队动员、装备组织、粮食配给每个环节都卡壳,哪怕打赢金门也得“咬一口掉一颗牙”。金门战役成了分水岭。10月底毛泽东下令拿下台湾,结果刚说出口,前线就出岔。蒋介石讽刺不减:“解放军在金门吃了亏,该清醒!”这难道不是句大实话?

华东野司会议气氛变了。军工、运输、补给一层层梳理,实际状况全被泡沫淹没。粟裕坦然承认,万事未备,只能暂时搁浅。不是谁想拖谁的后腿,而是步步掣肘——想快也快不起来。

进入1950年,粟裕起早贪黑捣鼓攻台材料。他测算过,轮船运兵要求极高,一次得十万人全线登陆才能保证安全。实际一查,东南各地支援不过几十艘大小船,转运炮弹、坦克简直天方夜谭。如果强行作战,万一只一半兵力能靠岸,剩下一半都成了静止靶子。他头疼得直拍桌子,没人替他解围。

党中央也是盘算再三。毛泽东电令:“吸取金门教训,专心准备。”粟裕请示,按理1950年也许可以动手。但每当看到预算、装备、人力都没跟上,他心里也打鼓。粮食筹集七十亿斤早定,可分到地方要时间,美金一亿美元的外币购武器,也就听听。指望“兵多粮足”去打仗,终究不现实。

三中全会后,毛泽东一次次提解放台湾。会议气氛热烈,言语间全是期许。问题是,粟裕并非万能的,搬山填海也得工具。而且谁都能指挥?他还主动建议换将,由刘伯承林彪来坐镇。毛泽东没答应。理由是,粟裕能掌控大局,惜才如金,一点不含糊。

粟裕硬着头皮。见海军司令员萧劲光,两个人把渡海方案从河北谈到福建,又回头琢磨登陆人员分批问题。一次性运五十万,分两次,胜算更大。可所需船只按吨位算过,1000吨的船要575艘,实际统筹下去,能用的远远不够。所有问题,一环扣一环,不是一句“准备充足”能糊弄过去。

仗不能不打,仗又不能瞎打。粟裕话带分寸:“没绝对把握,我宁可晚点。”倒像是在为自己找台阶,也不是完全如此。可是转念一想,实际要不是朝鲜烽火烧到鸭绿江,也许“渡海作战”还得推迟。命运总爱在细节里作怪。

1950年6月,半岛硝烟再起。美第七舰队直接进台湾海峡,明晃晃插手。周恩来发声明,毛泽东咬定牙关。他们不退缩,不代表形势就能逆转。

粟裕那边调令如雪片,刚收拾好攻台阵地,下一刻全部熄火,转而待命东北。毛泽东临阵变阵,让粟裕率军去朝鲜。可谁也没想到他病重,最后临时改为林彪。林彪也推辞。彭德怀挺身前进,中国人民志愿军横渡鸭绿江,战争双方陷入惨烈拉锯。从此,解放台湾的议程就无奈延后。“以后的事慢慢来,只说打台湾,不提前说时间。”毛泽东态度很坚决,但那也是无可奈何的响应。

各方都以为台海难题三年五载能完,谁料局势上演大反转。美国插手,冷战格局成型。台湾问题反而更加复杂,昔日的一鼓作气变成步履维艰,很多提前认定的结局突然失效。部队回撤,海军扩编计划流产,所有准备工作摊在桌面上,就差临门一脚,硬生生悬在那里。

很多人说,元气待恢复。物资调度、人力整编、阵地养精蓄锐。可是,造船、造飞机都要时间,那不是拍拍脑袋能有的。“等”成了主基调。

说起来矛盾。刚开始,大家笃信只要兵多将广、准备充分,就能一鼓作气拿下台湾。但越走到后来,准备越足,越明白“还得慢慢来”。实际打下来,反倒会焦糊。这是一种让人挠头的错位。粟裕说,他怕接不了任务,后来他还真的把一半责任往外推。毛泽东又一手抓回来,“不能让渡海之役沦为空中楼阁。”

历史没有如果。现实是,朝鲜战争把所有计划搅了一个底朝天。新中国既要稳内,还被迫东顾外忧。从那以后,“解放台湾”变成了时间和耐心的双重考验。原本以为要上演一场大戏,谁料却先得打扫战场,还得耐住性子。

偶尔会想,粟裕要是没病,或者战争早一点爆发,是不是就能另一番局面?又好像不一定。谁知道这历史转弯处藏多少波折!

至今“踏浪东征”还是历史未竟命题。几十年光景,岛上岛下早不是当年光景。部队装备水涨船高,舆论、外交、产业都已变样,老一辈人的难题却又没彻底过去。每次看档案,这些数字、计划、遗憾像潮水一样反复涌来,有时候很难说,进与不进,孰优孰劣。历史就是这样,咬紧牙真干,不等于就能一帆风顺,哪有绝对的成功配方?

台湾依然在那里,不论风雨。