天安门那一对柱子,你注意过没?不是说每个人一生至少会路过一次天安门,但真要抬头看看那两根大柱子的,还真不多。这两个家伙身上全是龙啊云啊的雕花,六百年了,谁还记得它们最早是干啥用的?说起来,它们可不是摆设,华表这个名字背后还藏着点门道。

你要说这两根华表其实挺“壮”。走近了,感觉就是一对高高挺挺的“守门神”。一根柱子重到得用吊车才能搬,底下还顶着个莲花座,站得稳稳的。每次我去那边,总有人在柱子下拍拍照,随手一拍,可谁能想到这东西其实跟咱们的老祖宗看天测地还扯上关系呢?

闲话一句,古时候中国人观察太阳起落,那是门大学问。最早的说法,华表其实是“圭表”的一部分。所谓圭嘛,就是块横着放的石头,专门测日影。柱子竖起来,顶头的横杠儿正好量太阳影子多长。相当于古版的天气预报吧,哪天立了秋,哪天春分,可都是这么算出来的。你说现代人抱着手机看气象APP,哪还知道两千年前老百姓是靠柱子看天。

不过呢,转了一圈,华表还有另一层“身份”。有人说,华表其实是“诽谤木”演变来的。听着啥都敢说啊,敢把“诽谤”俩字刻在宫门口,这得多大胆?尧舜那个年代,老百姓要是有不满,说句实话,也没人敢大嗓门进宫——于是宫门前支根木头,谁有意见就往上写,算是专门收集吐槽的意见箱。古人的脑洞也够大,比我们现在留言板还直接。

后来,这根“意见箱”慢慢地转型了,变成了装饰柱。名字也一路变了,有叫桓表,有叫华表,反正意思都差不多。到了东汉,木头慢慢变成石头,柱子上雕出龙来,显得威风凛凛。你瞧,最初象征民意的东西,后来全成了皇家门面上的摆设。大概从底层到顶层,这就是权力和象征的另一种流转吧。

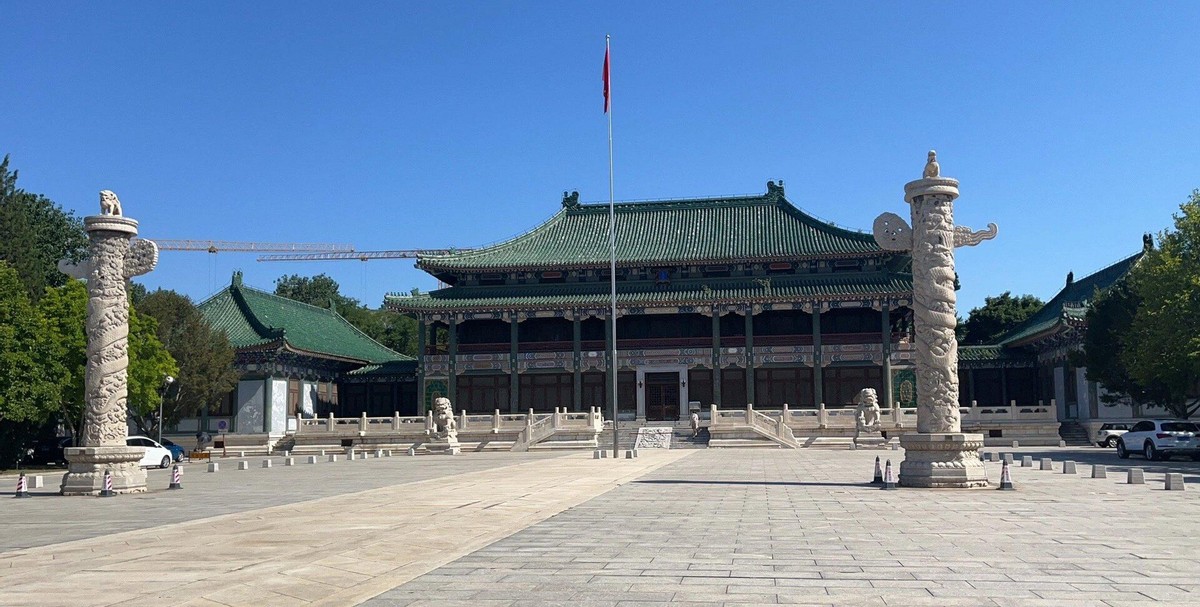

再回到天安门。明朝永乐年间刚立起来的时候,还不叫天安门,承天门——听着多有气势。门前立华表,就是告诉你,这儿不是寻常人能进的地儿。可天安门的华表,大家都拿来当国都的吉祥物,不少人其实不知道北京大学,北大校园里也有那么一对。

这事儿挺有意思。北大那两根华表,和天安门前的还是有点“亲缘”。你进了北大西校门,大草坪上先看见两根同样雕着龙,顶部蹲着俩石犼的华表。那气派,真不输皇城。可是,很少有人知道,这对华表其实是一对“失散的兄弟”。

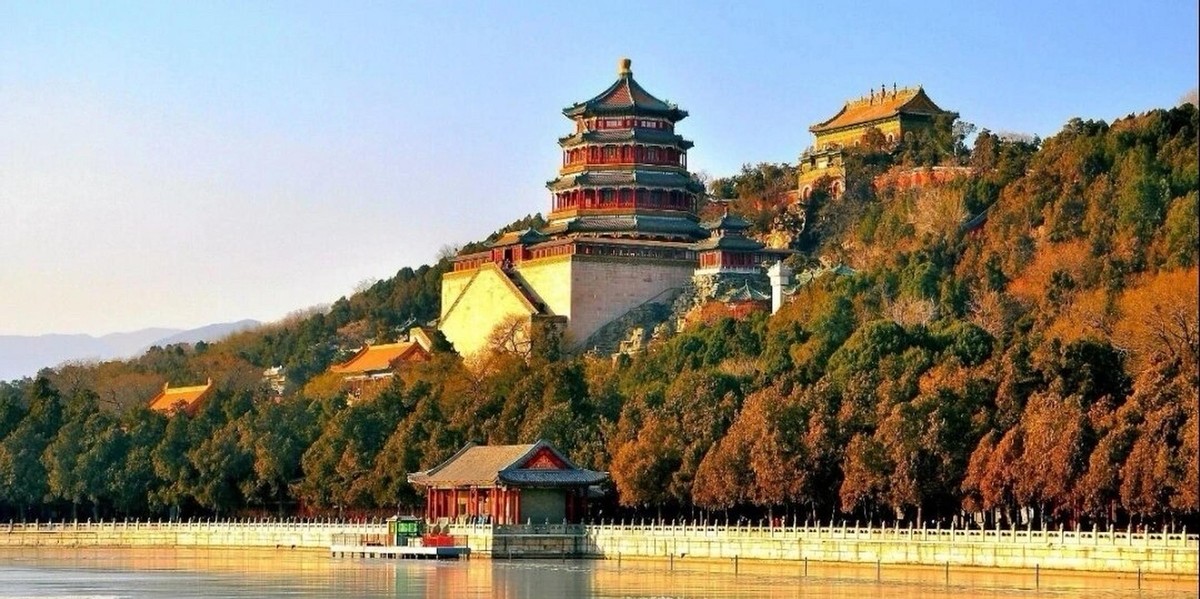

这两根柱子,说起来还得追溯到乾隆时代,本来是圆明园安佑宫前的东家。圆明园啥地儿?过去是皇家园林里最“豪横”的一座,气派到能和故宫比陆地,水面能跟颐和园掰手腕。中西合璧,艺术巅峰,不少外国人都说,那地方简直是东方的奇迹。

可是圆明园后来怎么样了大家都知道,1860年,英法联军一把火全烧没了。园里本来站着两对华表(就是四根),战乱后,三根突然搬到了燕京大学——后来成了现在的北大。两根安安稳稳的留在北大校园里,还有一根被移到了国家图书馆文津街分馆。那个年代,柱子也跟着命运兜兜转转,漂泊了半个中国。

1952年,北京大学整体搬到了燕园,华表也跟着迁了家。慢慢的,它们变成北大校园里最抢眼的“地标”。可半个世纪后才有专家去考察,结果发现北大南侧的华表其实和国家图书馆文津街分馆的那一根才是原配,原本是一对。别看柱子不说话,这百年间也给拆散了,还支支吾吾地换了“同伴”。大概命运就是这样吧,想找回老朋友也不容易。

其实你往文津街那边走走,那根孤零零的华表柱,常被学者和学生围着拍照。大家讨论的多半是拍照角度漂亮,谁还会追问柱子的身世?想起来真有点唏嘘。这东西本是园林中守望的“兄弟”,一场世纪大火后成了大学里的吉祥物,细细一算,比不少校友还长寿。

说到底,华表这词流转了上千年,从“给平民发声”的木桩子,演变成皇家门柱,到最后竟成了名校和图书馆里的一种记忆符号。等你下次再走过天安门或者北大大草坪,不妨多看它一眼——谁知道它身上承载的,是谁的寄托,是哪个年代的希望?柱子的故事远比咱们看的要曲折。

这柱子挺倔,也挺温柔。经历大火,搬迁,误配,兜兜转转,还是那么安静地站着。像个不太开口的老人,不小心守住了一大堆事。我们看它,像看一个没怎么说话的家长,守着家,守着好多代人的心思。也许它等的,不是某个归队的“兄弟”,而仅仅是下一回有心人,多看它一眼罢了。

到底,多少东西能像它那样,历经劫火流转百年,还站得这么挺?下次你路过,不用急着拍照,也不用急着走,停下来看一眼,想一想,也许能听懂点什么。这些静静的守望者,也许正是我们这个城市真正的“脉搏”。