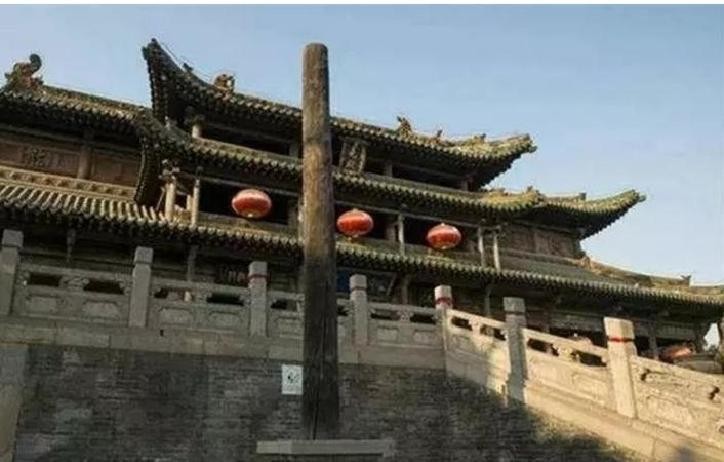

天安门前那两根大柱子,你见过吧?别以为只是好看的“装饰”,那是横在京城六百年的故事。有人说它是权力的象征,有人却觉得它暗暗地在诉说着什么。其实,这华表到底是干嘛的?别急,听我给你慢慢盘盘。

说起来,这俩华表挺“壮”——一根就能压塌一辆卡车,二十吨的体重,站在北京城最核心的位置。间距快一百米,柱子盘着龙、飞着云,底下还踩着莲花座,头顶一只神兽蹲着。你甭管北风沙尘怎么刮,它们愣是没倒过,挺得比城墙还稳。

这些石头柱子,在古人眼里可不是随便来的。名字“华表”,听着文雅,实际上身世很复杂。有人琢磨着:这玩意其实和天文有关。太古时候的人,不像我们动不动手机查天气,他们看天、望日、算影子,全靠手头那几样“神器”。其中就有个叫圭表的——一根竖,一根横,影子多长,时辰、节气就了然。华表,听说最早就是“表”这部分——你站在旁边看太阳,影子投下去,就是“表”。有点迷信吗?其实就是技术。

不过,这只是“一个说法”。另外一种更有意思的流传,说华表老祖宗其实是“诽谤木”——光听名儿就有点劲爆。四千年前的尧舜时代,为了让老百姓能对皇帝提意见,直接在大门口立个木桩。谁憋着话、谁看不惯什么,就可以直接在这木头上留个字条。一点儿不比现在领导在楼道挂意见箱差。这桩子,后来名都变了——“桓表”、“谤木”、再变成了“华表”,来头真不小。其实这事儿,咱们现在单位里有时也想,领导肯不能好好听听底下人的话。

随着朝代更替,原本朴实的“意见木”开始换身份。先是木头,慢慢变石头,表面还雕上龙啊云啊,变得气派起来。这就不是人人能碰的了,成了权威的象征,也只有在宫殿皇门前才见得着。你要说,好像自从进了皇宫,这桩子就再也没那么直白地听过老百姓的话了。

你知道,北京天安门,是明朝永乐年间造出来的吧?它原名叫承天门。明清两代,这可是皇城正门,想出入都不是普通人。门前竖华表,跟门口贴春联似的,倒成了必须的“门面工程”,谁见谁敬畏。不过你可能想不到,其实,北京大学里也有一对华表,这又是啥来头?

我们从天安门挪到三环。北大校园里,两根高六米的石柱,龙腾云舞,蹲神兽顶端,和天安门那俩几乎一款。每天师生路过,估计也就习以为常了。但绝大多数人压根不晓得,这对华表其实不是“一母生的”。它们离家几百年,兜兜转转,还“配错了对”——要说命运曲折,把文物都活成了电视剧。

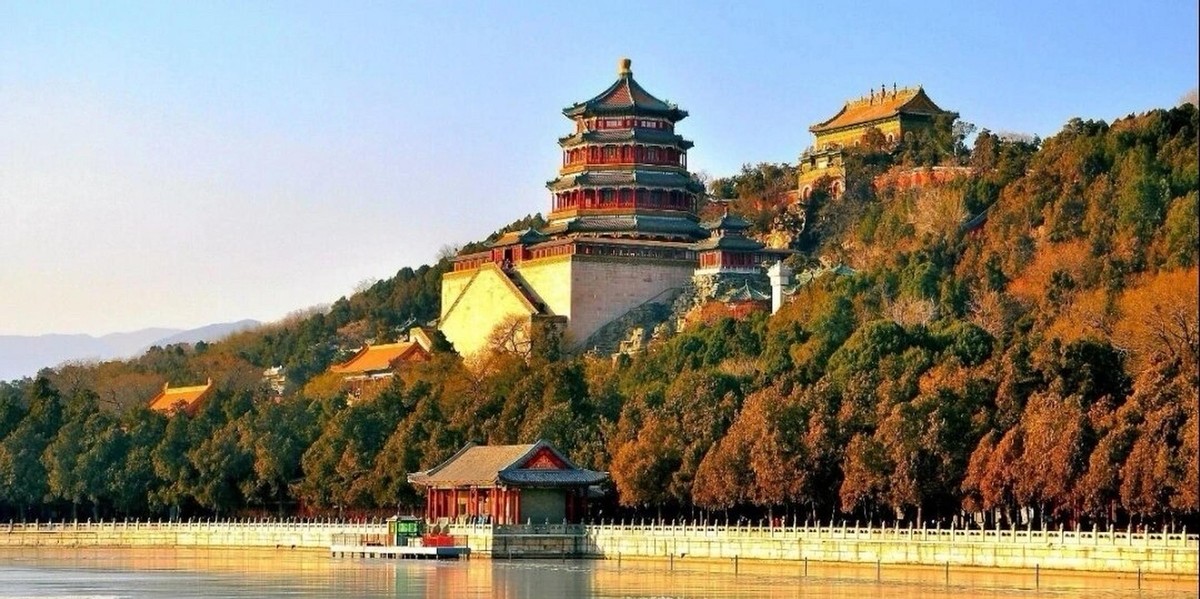

这俩华表,本来是清乾隆年间的产物。最初正经住在圆明园安佑宫琉璃坊门口。圆明园,别看现在剩点废墟,当年可比故宫还大一圈,水面面积能顶一个颐和园。园林都是皇家顶级工匠设计,各种东西中西合璧,风景绝美。可惜,一场英法联军大火,把那些无价的园林、石柱烧得七零八落。

1860年秋天,圆明园毁了,安佑宫前本有两对华表。结果怎么着,三个“幸存者”被新生燕京大学“收编”,兜兜转转进了雁栖湖畔的新园。两根留在了今天北大的草坪上,另一根又给搬去了国家图书馆文津街分馆。你说,柱子也有命,百年风雨,居然还“配了个错对”——直到后来北大和国图的文物专家逮着机会去勘查,才发现南边这一根和文津馆那根才是亲兄弟,校园草坪那边的不过是偶然凑一起。

说到这,想起1952年院系调整,北京大学从沙滩老校迁到燕园。华表跟着搬了新家,也就成了校园里的地标。可谁能想到这根柱子“原配”都流落在另一个单位,百年间漂泊、散落,不但见证了学府的变化,也被历史风尘吹散开来。

现在每当有人问:这石柱到底是干什么用的?是权势的象征,还是遗失的意见木?我倒觉得,它比谁都懂“隐忍”:经历了帝王禁地、战火灰烬、历史的误读,到现代成了师生散步的风景。有时想,华表的功用到底还剩下多少?是不是过了朝代和权力的风头,如今更像是石头里的时间,人情冷暖都刻在了云龙花纹里。

可惜,柱子不说话。它倒是静静地跟谁都过了一辈子。你说当年那些皇帝,或许真想听听百姓的诽谤;而今天的我们,走过校园、图书馆,是不是也该多看看脚下的历史,想一想“谤木”最初的用意?这笔账,柱子自己不会算,咱们倒是能多琢磨点。

你下次走过天安门,或者北大的草坪,别忘了瞥上一眼——它也许比你想得更孤独,也更坚韧。六百年风雨,诉不尽。华表的故事,总少一截。谁又能说,坎坷之后,还不会有下一段呢?