西南古代文化纵横通道断想

器晤3N3N

对于文化交流来说高山大川都不是屏障

对于文化交流来说高山大川都不是屏障大江咆哮南去,群峰高耸云天,甘、青、川、藏、滇地区南北并列走向的河流与山系构成的高山河谷,是一道特别耀眼的地理人文景观。

对于这一区域民族历史与文化的研究,前有“南方丝绸之路”的概念引导,后有“藏彝走廊”之说提挈,学界唱合者甚多,相关研究已有许多阶段性成果。在崇山峻岭中形成南北贯通的河谷通道,被认为是历史上西北与西南各民族之间沟通往来的重要孔道。

不过我们也应当看到,过去研究者大多只是注意到,怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河、岷江纵穿南北奔流而过的六条大江,是多头并进的民族与文化往来孔道,“藏彝走廊”正是在这样的基础上提出来的概念,许多研究者使用这一概念对这一区域的民族、历史、地理、生态、文化人类学、考古学、语言学、历史学、生态学、经济学和宗教学等多学科角度展开研究,学者们较多关注的是南北文化走廊景观,而无意中或多或少地忽略了通道上横向发生的交流。

对于这样一个特别的文化区,强调南北文化通道的巨大作用当然是必要的,南北通道间能起着主导的作用,其实虽然有高山阻隔,但是东西文化交流并没有隔断。人们多以大江为通途,以高山为阻隔,恐怕不能这样一概而论。

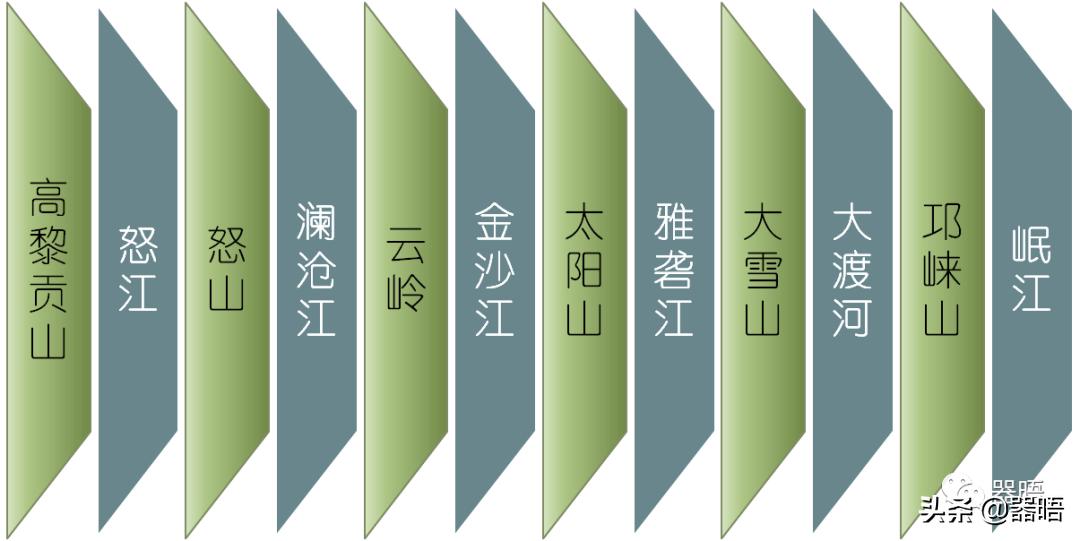

西南区域的六江六山,自东而西大体为岷江—邛崃山、大渡河—大雪山、雅砻江—太阳山、金沙江—云岭、澜沧江—怒山、怒江—高黎贡山。这六条大江,未可全视作通途。而六列高山,也并非全是人迹不寻,山有垭口,水有悬峡,险阻与通途,并没有绝对的分别。事实上纵切江与横断山相比较,横向山上的通道明显是多于纵向大江的。这也就是说,在历史上越过高山的文化流量,比我们的想象一定会多得多。

西南山水排列示意图

前些年借助现代交通工具,西南的六山六江我都曾经穿越,那艰难险阻只有亲身经历才会有深切体会。说起来很轻松的六江六山,走过去却是万水千山。我们知道越过这山山水水的许多现代通道,都是由古代的通道演变而成,现代人是踏着先人的脚印走过来的。

关于西南大江和大山纵与横的交流,我列举两个小小的例子:四川汉源与昌都卡若的史前陶罐,双体珠联璧合,气韵相通,这是4000多年前山道上从东到西的交流。跨越了大渡河—大雪山、雅砻江—太阳山、金沙江—芒康山、澜沧江,虽然是以山道为主导的交流,却依然要面对数条湍急的大江。

西藏昌都卡若史前遗址出土双腹陶器

四川汉源史前遗址出土双腹陶器

北方甘青的彩陶,南方滇越的衬花陶,旋纹婉转屈回,脉络相承,这是4000多年前水道上从北向南的交流。跨越了岷江—邛崃山、大渡河—大雪山、雅砻江—太阳山、金沙江—云岭、澜沧江,虽然是以水道为主导的交流,却依然要面对数座险峻的大山。

这衬花陶还越山跨江,一路西行到达西藏腹地,在拉萨附近的曲贡遗址见到它的踪迹。雪域高原制作的衬花陶精美之至,可以媲美滇越。

西藏拉萨曲贡史前遗址出土衬花陶器

还有,茶马古道也并不全是沿江而行,多要翻山越岭,贯通东西。千古盐道也是水陆并行,纵横交织。

当然由研究的层面上看,梳理纵向关系比起横向关系来,会感觉便利得多。正因为如此,我们更应当加强横向方面文化通道的研究。事实上文化区域的划分,并不是完全以线形的大江为依托的,可能更明显的是以面的形态出现的,从这个角度看,山地的重要性又要超过水路了。就像黄河文化一样,上游的民族与文化并没有一泻而下,上下游各自特色鲜明。而反倒是北方来的文化,一次次拦腰冲向黄河。这种拦腰似的冲撞,有时也来自南方的长江。

西南古代文化通道纵与横的交流,在史前的洪荒时代,在青铜的英雄时代,在茶马盐互市时代,文化的交流,族团的往还,一直都没有停止过。既有水道上的顺流与逆流,也有山道上的上坡与下坡。河流通道的主通道,山地通道的主通道,现在要判定还为时过早,工作还不够深入。过去就南丝路的走向进行的研究,是解决这个问题的一个开端。

人随山水走,山水也会随着人的脚印搬家。

我们注意到六江中有流经四川的雅砻江,这是一个藏语江名,藏语叫“尼亚曲”(nyag-chu),意为“多鱼之水”。源出青海省巴颜喀拉山南麓,上源叫扎曲,流到甲衣寺后称雅砻江,至四川攀枝花市倮果注入金沙江。

高原的雅鲁藏布江其实也是一条“雅砻江”,是因山南的雅砻河得名。只是因为曲水一带的人读雅砻为雅鲁,所以才有了不同的写法。人们现在从语意的理解,雅鲁藏布江的藏语意思是流过平原的河流。不过这说法是值得怀疑的,因为山南的雅砻河,被认为是吐蕃王朝的发祥地,是大江因小江得名,一定是与吐蕃王朝的兴起有关。其实雅鲁藏布古代藏文称“央恰布藏布”,意思是“从高坡流下来的水”。

我们还知道,藏东波密也有一条雅砻藏布(江),它只是在大峡谷流入雅鲁藏布江的帕龙藏布的一条支流。而这条雅砻江,才真正是雅砻部族的发祥地,我曾经在那里寻访古老的墓地,采访到一些生动的传说。据《雍布拉康志》、《迪乌宗教源流》等藏文史籍的记载,吐蕃第一代聂赤赞普出生在西藏波密的雅砻藏布,“波密”藏语意为“祖先”,与那里的雅砻江的关系十分明确。

是否可以这样认为,雅砻之名,最早出现在藏东的波密,第一次随着雅砻部落的崛起迁徙被移名到中部的山南,接着因吐蕃王朝的兴起又移名到了雅鲁藏布江。后来又随着吐蕃势力的扩张,雅砻江的名字又被带到了川西之地,随着它一同到来的应当还有牦牛岭等等。

横断山,横不断。对于文化交流来说,高山大川都不是屏障。当然跨越横断山的交流,会比沿着大江的交流会困难得多,翻越高山,跨过大江,东西交融,南北对流,西南几纵几横的通道都需要用力探寻。

封面图片采自网络原 刊《中华文化论坛》2008年12期收 录《第三极考古手记 · 守望昆仑》天地出版社,2021年7月