河南省洛阳市:常明光

华夏文明,始于炎黄。百家诸姓,各有郡望。中国姓氏表明了一个人的家族系统和血缘关系,是了解中华文化的重要契入口。沿着姓氏起源、姓氏文化发展的历史脉络,梳理姓氏和姓氏文化的社会功能,使我们从中认识到姓氏文化研究对弘扬中华优秀传统文化、增强国家文化软实力、培养国民高度的文化自觉和文化自信、建设社会主义文化强国等方面的重大意义。

中华姓氏是传统文化中生命力最旺、凝聚力最强、感召力最大的人文情结,是认同中华传统文化的伟大基石。全世界的华人都自称炎黄子孙,即以传说中的黄帝和炎帝作为中华民族的共祖。这是一种对同一文化渊源的认同意识与寻根情结。姓氏文化是中华民族最基本的文化基因与现代社会文化相适应、相协调,使中国百姓在实现修齐治平、建功立业的理想过程中,拥有不朽的精神资源和深厚的修养,生生不息,代代相传。

一、 中华常姓的历史由来

水有源,树有根。常姓为中文姓氏之一,在《百家姓》中排名第 94 位。其源出有:1、出自姬姓;2、出自黄帝大臣常仪和大司空常先之后;3、出自恒姓;4、出自少数民族中的常姓。

始祖康叔。康叔为周武王少弟,因其封地为康邑,故人称康叔封,亦称康叔。周初,商纣之子武庚发动叛乱,后被镇压,康叔由此又受封原商都周围地区和殷民七族,并建立卫国(今沿黄河流域的河南、河北一带),都朝歌(今河南省淇县),后迁帝丘(今河南省濮阳)。时诸侯有分封采邑之制,康叔有一子受封于卫国分封出来的一个采邑——常(今山东省滕州市东南)。秦统一天下,卫国被灭,其后有人以邑为氏,称为常姓,尊康叔为得姓始祖。

常(shang)姓出自黄帝大臣常仪和大司空常先之后,相传祖姓常氏。《姓氏考略》载:“黄帝大臣常仪和大司空常先,常姓当此出。”相传在五千年前的黄帝时代,以常为氏的古人相当多。相传周族与商族的首领高辛氏次妃为常仪,以善占月之晦、朔、弦、望著名。《帝王纪》说她是

帝喾之次妃,生帝挚。因古代“仪”与“娥”同声通用,故后世的嫦娥奔月故事有可能是由常仪占月附会而成。《史记·五帝本纪》有黄帝“举风后、力牧、常先、大鸿以治民” 的记载,常先曾被黄帝任命为大司空(掌管工程的官)这是见于史载的最早的常姓。清人张满《姓氏寻源》说:“黄帝使常仪占月,又有常先为大司空,常姓宜出于此。”黄帝所居之轩辕丘,在今河南省新郑市西北,帝喾的都城在今河南省偃师市,故中国最早的常姓出于河南。因此,常姓应该说五千年前就有了,是为河南常氏。

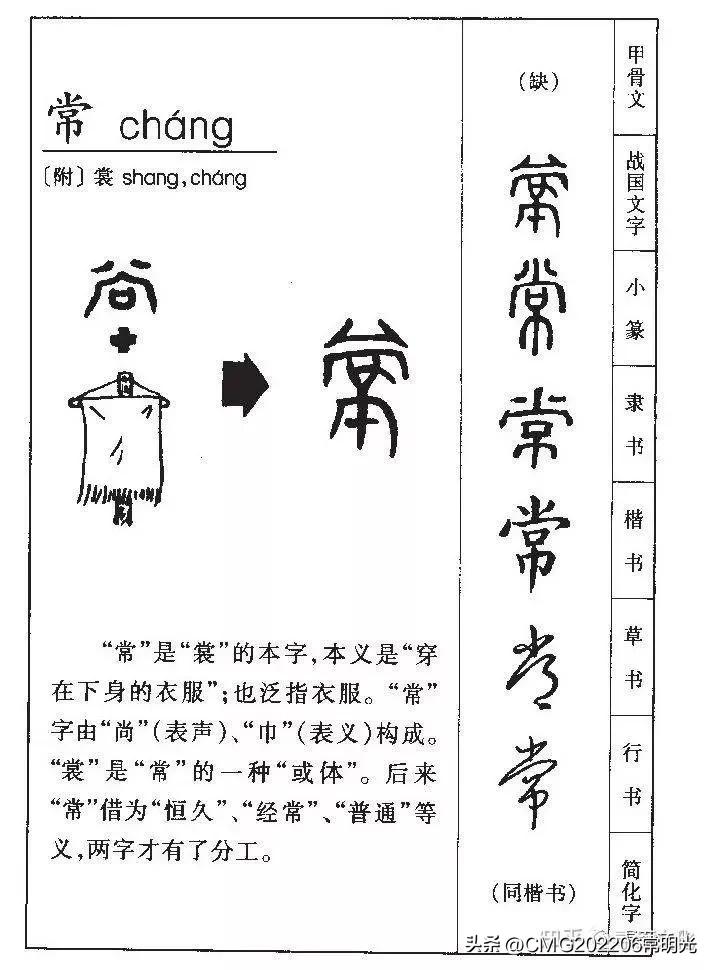

二、常姓在古代读shang 音的历史考究

常,在古时与裳同为一字,从巾,尚声。人穿的下身裙装称裳,亦称常,这是本义。而人穿的上身服装称衣。后来,裳和常二字的用法发生了歧变。裳仍保持来的意思,即裙。常则引申为常规、经常、永恒之义,又上升为专门指法典和伦常等,代表古代帝王的旌旗称为常,是一面绣有日和月图形的旗帜,表示帝王的地位与天地曰月同存永恒。凡执掌此旌旗的官职称司常。在古战车上所树的戟也称常,表示战无不胜、攻无不克的常备武器。执掌和缮制日月图形旗帜的氏族,称常氏族,他们十分崇拜常,并以为氏族图腾和族名,常人所居之地遂称常,建立的城堡称常邑,所临之河称常水,所建之国为常国,最终出现常姓。

常姓的读音有二:除了避宋帝赵恒之讳,把恒姓改为“常”姓读 chang 音和一些地域一直读 chang 音外,其他常姓大都读 shang 音。依据有三:

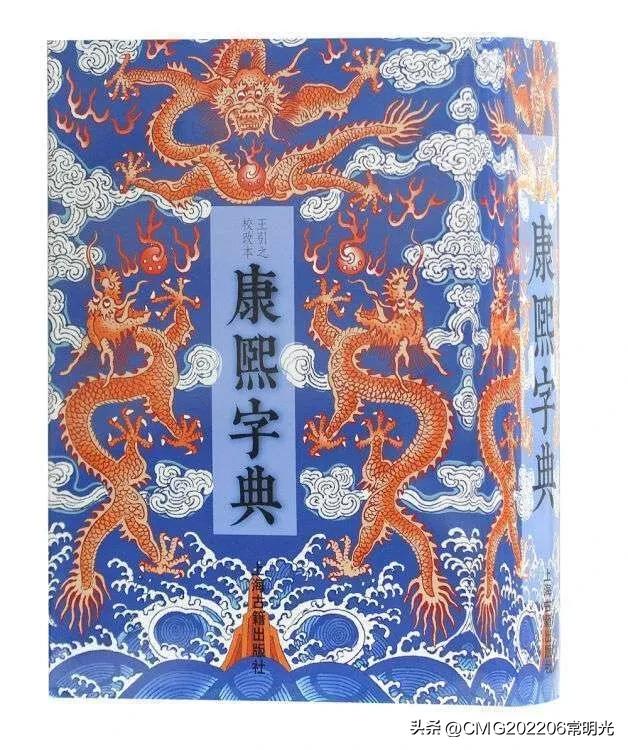

1、《康熙字典》(2007 年 8 月修订版、社会科学文献出版社)“常”条:“常,《唐韵》市羊切。《集韵》《韵会》辰羊切。并音裳”“市羊切”,为今拼音 shang。“辰羊切”为今拼音chang。“并音裳”是说把发以上两音并为“裳” 的读音。这说明“常”在古代以读 shang 为主。

2、《辞源》“常”字条:除注 chang 音外,又有“市羊切”shang 音。

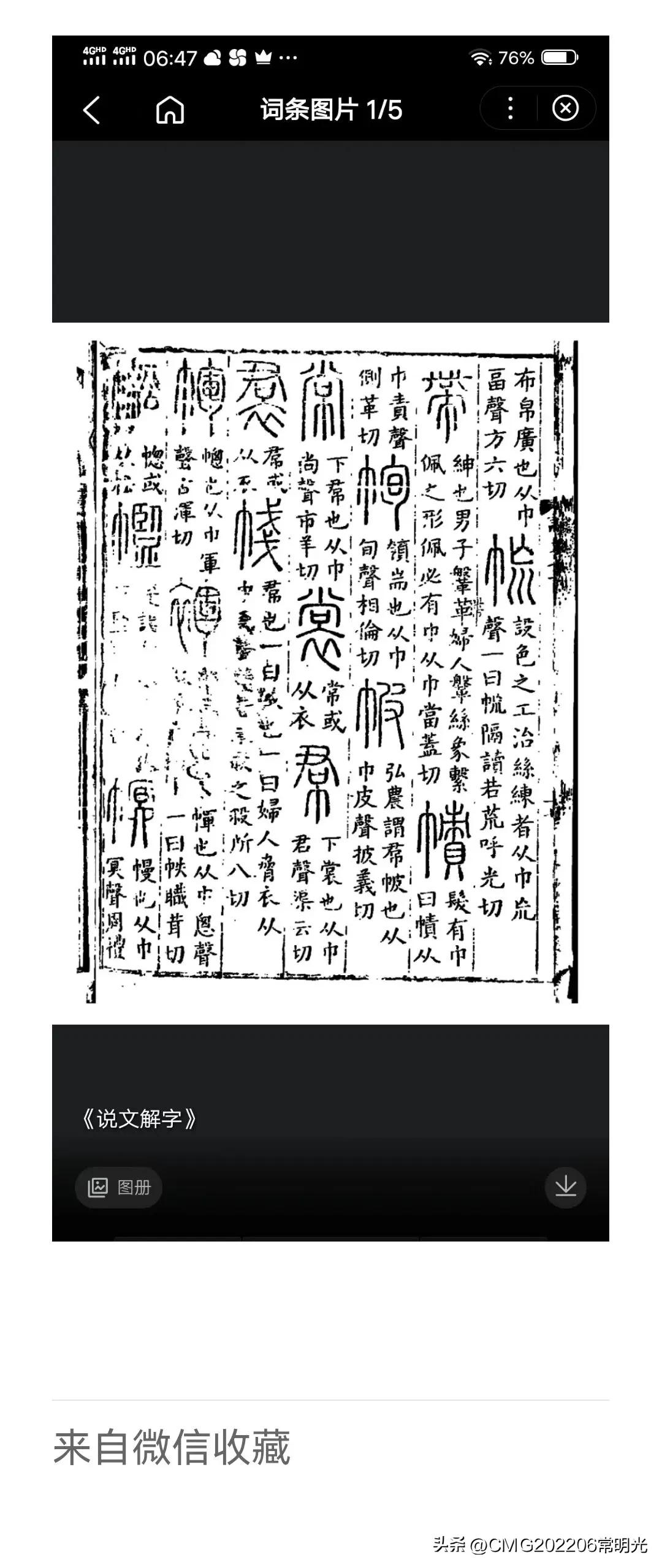

3、《汉语大字典》(缩印本第 313 页),“常”字条:“《说文》,‘常,下裙也’,从巾,尚声。” “chang,《广韵》辰羊切。” 所以,读 shang 音的,有史有据。

东汉许慎编撰的《说文解字》,宋朝陈彭年等编撰的《宋本广韵》,清朝张玉书、陈廷敬编撰的《康熙字典》,现行商务印书馆国际有限公司出版的《新华大字典》都明确记载,常姓发 shang 音。现行由商务印书馆国际有限公司发行的《新华大字典》94 页,第五项,常字作为姓氏,其中,文字源流中介绍,常发尚音。这是新中国成立以来,首次商务印书馆发行这样的文字。

《诗经》中的《殷武》一篇。“昔有成汤:自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。曰商是常”。

每期一字 —— 常 北兰亭 商丘地方文献馆 字源

解说 :“裳”是“常”的异体字。尚,既是声旁也是形旁,表示崇尚的、流行的。

三、常姓在近现代读 shang 音的事实论证

千年常(Shang)姓音未存,

万众族人心不甘。

碑文家谱今犹在,

一姓双音证如山。

青山不语,岁月悠悠,常 shang 姓是融在常氏家族子孙血脉中的骄傲,常氏子孙血脉相融,连绵不息,千秋万代,薪火相传。中原地区、黄河流域,常姓发音商,没有异议,大家都认同 shang 音。千百年的姓氏文化底蕴,是深入骨髓的家族信仰。

热衷于中华常氏古音考的河南省洛阳市的常明光、河南省焦作市的常廷瑾和重庆市的常青,等宗亲为了研究常氏古音曾亲赴全国各地考察、寻访或电话沟通。目前,重庆、四川、湖南、湖北、广东、广西、河南、安徽、山东、江西绝大多数常氏宗亲均念 shang 音。

中华姓氏文化研究者王万江、 常廷瑾在《常姓的前世今生》中指出,常(Shang、Cháng)是多音字姓。中国常姓,从古到今一直有”常“发 Sháng 音的事实。具体情况是:“许慎《说文解字》就记载读 Shang,宋本《广韵》,另《唐韵》,也记载常作为姓氏读 Shang,现行由商务印书馆国际有限公司发行的《新华大字典》94 页第五项,常字作为姓氏,其中,文字源流中介绍,常发尚音。

目前,湖南,湖北,重庆,四川,云南,贵州,河南,山东、广东、广西、安徽,江西等主要省份,大家在社区和村里都读shang音, 农村别的姓氏(人)也称常姓为 Shang 氏。

在九朝古都洛阳,总人口 710.15 万人,其中常姓人口近十万人,占全市总人口的百分之一点四,遍布各个县区。在常姓常住人口中,读常 Shang 音的占百分之九十以上。

新中国成立后,《新华字典》没有收录 shang 音。作姓用时,民间常 Shang 和常 Chang 不分家,是所有常姓人的共识。常之 Shang(或 Shǎng)、Chang,宜异音同姓。

据考察,明代开国大将常遇春后裔在西北五省的姓氏读音 Shang,在建立四地纪念馆(安徽怀远,陕西米脂,河南睢县,云南通海)均读 Chang。如广西恭城县常氏是常遇春长子常茂的后裔 ,在老家和社区都称常 Shang。陕西米脂县常氏是常遇春三子常森的后裔,平时都称常 Chang。这表明常 Shang 常 Chang 一家亲。

河南省南阳市内乡常氏族谱 292 页注解:“常”(shang)《康熙辞典》寅部中巾部八画第二十七页有注解,《古今图书集成》《明伦汇编姓氏典》第三百五十卷“常”姓部(第三六三册,十七页)中部右侧记:常姓――常平原,商音。

具有十万族人的河南常氏四君望族,主要居住在洛阳、南阳、三门峡等三地市几百个村庄,遍布包括台湾省在内的全国各地。《河南常氏四君望族宗谱续编》记载:“居于豫西、豫南之常姓,据洛阳市宜阳古村、栾川、汝阳、伊川,三门峡市灵宝、卢氏,南阳市内乡等地有关族谱和《古村常氏祠堂碑记》载:元朝年间有祖名讳君正、君卿、君泽、君相同胞兄弟之考妣失讳,葬居于归德府(今河南省商丘市)虞城县归里营而闻富庶。兄弟四人实属商丘市常(常读 shang)氏先祖一脉......”

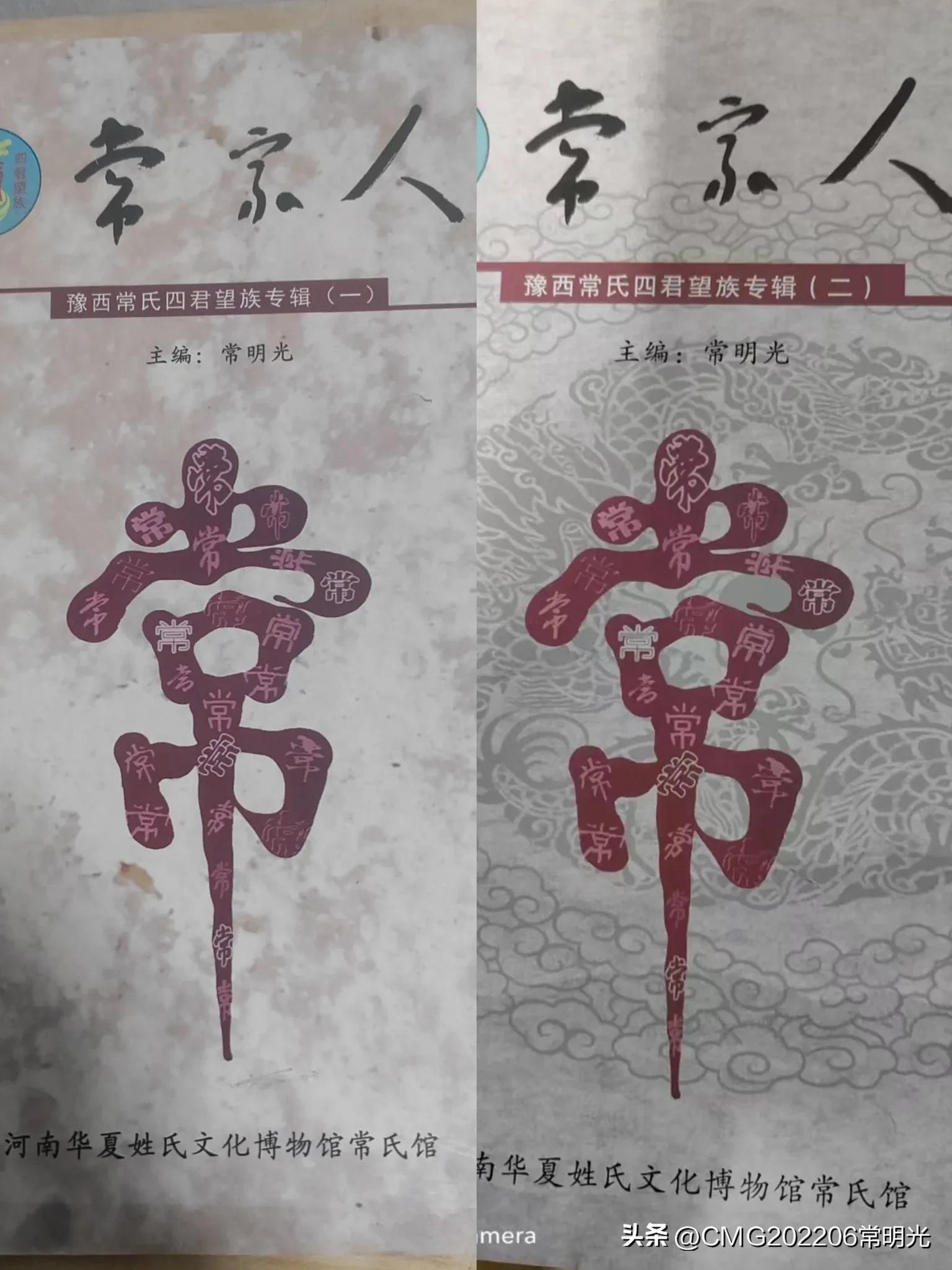

由河南省华夏姓氏博物馆出版、常氏四君望族后裔常明光主编的《常家人》(第一辑)、(第二辑)都标注了本家族姓常(读音shang)。

河南省洛阳市宜阳古村常氏始祖碑碑文载:公子祖辈世属商丘常氏(常,读 shang)先祖一脉。

河南省有许多地方的常氏,在清明节祭祖时的旗帜上专门表明常 Shang 音。

河南省焦作市博爱县常口火车站(现在属于焦作市中站区)的站牌上明确标注:SHANG KAW。这也是最好的佐证。

在现实生活中,常shang姓人在农村、在社区,在老家依旧沿袭常姓古音称常shang。在全国各地,有许多村庄的村名如常村、常庄、常岭、常凹、常家湾、常家街坊等,人们仍然称常shang 音。但是如果常shang姓的学生到学校报名,患者到医院挂号,村民在政府服务大厅办手续,或者是参加社会活动等又不得不改为常chang音了。如果报常shang姓就被直接写成尚某某。然而,常shang姓人一旦回到社区、农村,你说常chang某某,别人还会讥讽你外出几天就学洋了,卖姓了。真可谓讲chang也别扭,称shang也难受。这让数以万计的常shang姓族人好不尴尬!究其原因,这主要是和普通话相冲突,现行的新华字典将常姓遗漏了Shang的读音。

中华常氏人口有三百万之众,占居全国人口的百分之零点一八,排名百位之内。远在四、五千年前的上古时期,就已经有了常氏,枝繁叶茂繁衍至今,常氏家族源远流长,自古王侯将相,能人志士辈出,为民族繁荣、经济发展、社会进步做出了巨大贡献。

通过大量的史实论证和现实考察,对于中华常姓的来龙去脉,对于中华常姓的两种读音及其出处,应该是清清楚楚、明明白白。因此,作为学术研讨,作为中华传统文化尤其是姓氏文化探究,应该客观对待历史,应该实事求是,应该正本清源,应该客观公正,既要对历史负责,更要对后人负责!因此,我们强烈呼吁:中国语言文字改革委员会再版巜新华字典》时,应对“常”字注明:常为多音

字,作姓氏时读 shang、chang。(注:常Shang,多数地区读二声,也有读一声的)

当然,读chang也好、shang也罢,我们真正需要的是家族文化乃至中华文化的融合,对文化的归属感和认同感而已。

中华姓氏文化渊源流长,博大精深。它是在历史的进程中不断发展形成的,中华姓氏作为构成中华民族文化的基础元素,其具有历史丰厚特点的同时,又赋予其具有与时俱进的文化新义,它集三合之德,载千百代之功,是民族的血脉,是百家姓不朽的精神图腾。姓氏文化的传承和发展丰富了中国文化的宝库,对于提高民族品格、提升国家文化软实力、巩固民族性和增强民族自豪感、自信心、文化自觉性,都具有重大的现实意义。

作者简介:

常明光,网名柳暗花明,河南省洛阳市宜阳县三乡镇王岭村常(shang)家凹人,中学政治高级教师,河南省特级教师,河南省学术技术带头人,全国优秀教师,终身享受国务院特殊津贴专家。曾任省级示范性高中教学校长,洛阳市区民办高中书记、校长。近年来,热衷于传统文化的研究,担任常氏四君望族历史文化研究理事会常务副会长兼秘书长、河南省洛阳市常姓委员会常务副会长兼秘书长,主编有巜常家人》(第一辑)、(第二辑)等家族文化书籍,荣获“中华慈孝文化践行优秀模范“称号。主编有十余部教育教学论著;所教学生一百余人考入清华北大等重点院校。其业绩载入《中国专家大辞典》、《21世纪人才库》、《星耀教坛》、《九都英才》等。