冯梦龙

(导语) 本文依据明代冯梦龙所著《中兴伟略》中〈鞑靼考说〉一章,讲述明朝时期蒙古高原(主要提及鞑靼部)的历史变迁。本文从元朝灭亡开始,梳理蒙古部落的兴衰、领袖更替、与明朝的复杂关系——有时接受册封朝贡,有时又举兵进犯,以及他们内部的分裂争斗和最终逐渐归附的过程。文中涉及众多蒙古首领(如脱古思帖木儿、阿鲁台、马哈木、也先、俺答等)以及重大的历史事件(如土木堡之变、庚戌之变),最终勾勒出明朝与北方蒙古势力近三百年的互动图景。

正文:

末代皇帝元顺帝逃回北方草原后,汗位传到了他的子孙脱古思帖木儿手里。然而在洪武二十五年(公元1392年),这位大汗很不幸地被自己的部下杀害了。就在同一年,明朝将领率军讨伐蒙古,在七儿这个地方击败了他们。这次大败之后,蒙古人相当长一段时间都不敢靠近明朝的边塞。

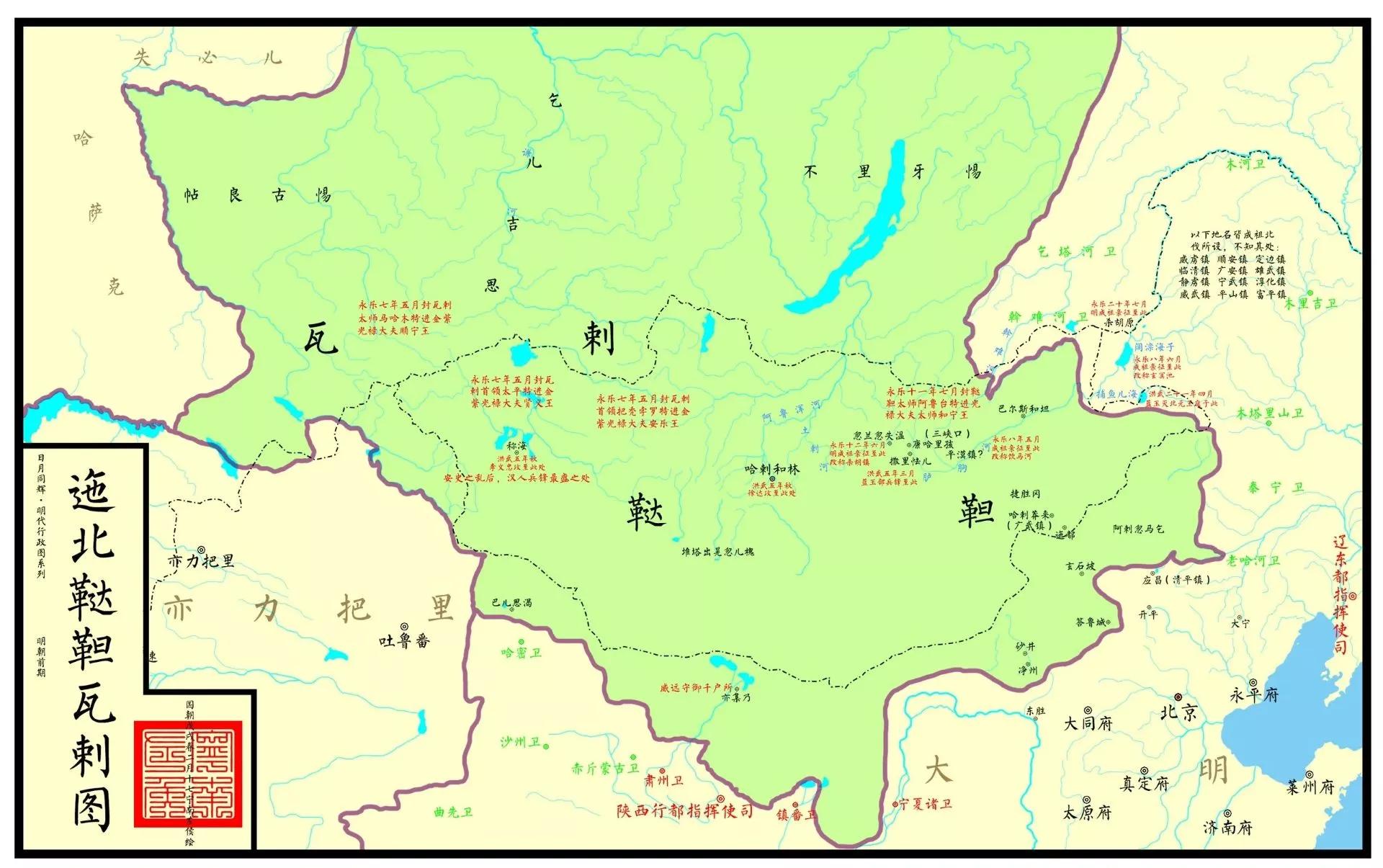

到了永乐皇帝朱棣在位时期(1403-1424年),蒙古内部出现了几位重要的首领:本雅失理、马哈木(也称瓦剌部首)和阿鲁台。他们一开始表现得比较谨慎,向明朝进贡物品表示友好。因此,永乐皇帝对他们进行了册封:本雅失理被封为“贤义王”,马哈木被封为“顺宁王”,阿鲁台被封为“和宁王”。但是好景不长,他们的忠诚是摇摆不定的,时而归顺明朝,时而又叛变作乱。

面对这种情况,成祖朱棣决定亲自率领大军远征蒙古。在这次征讨中,阿鲁台杀死了贤义王本雅失理。不久之后,顺宁王马哈木又打败并杀死了阿鲁台。马哈木胜利后,扶持了另一位蒙古贵族脱脱不花(脱比不花)担任汗位(称小王子),住在漠北地区。而马哈木自己,连同他的儿子脱欢、孙子也先,一直掌控着西蒙古(瓦剌部),并在马哈木死后,由脱欢、也先相继掌握大权。

到了明英宗正统年间(1436-1449年),也先的势力达到顶峰,他发动了对明朝的大规模入侵(后来著名的土木堡之变就发生在这期间,导致明英宗被俘)。然而,也先强势崛起的过程中,也损害了在位的脱脱不花。脱脱不花逃到了辽东地区,结果蒙古部落内部再次发生残酷的互相残杀,脱脱不花最终也被杀害。脱脱不花这一系汗位传承了两代就断绝了。随后,也先虽然一度强大,但他死后,另一个被称为“小王子”的蒙古大汗(一般是黄金家族后裔)接替了首领位置。

不久,这位小王子也去世了。接着继位的是他的第二个儿子,名叫阿著(或译作阿儿)。阿著死后,汗位的继承问题引发了部落分裂。他的长子叫吉囊(也叫吉能,库库哈屯),占据了黄河以西的河套地区以及河西走廊的大小松山一带;次子俺答(阿勒坦汗)占据了蒙古高原的北部(大漠南北),两人都拥有相当强的实力。三子名叫把都儿(或称巴嘎图特巴图尔),占据的地方是察罕根脑(脑,意为中心地带),并与明朝设在东北的朵颜、泰宁、福余三个卫所相邻。此外,还有一位蒙古贵族亦不刺(伊巴里),因为卷入了部落内部的谋逆事件,带着部众迁徙并定居到青海湖(西海)地区,成为明朝甘肃地区的一大威胁。虽然这些蒙古部落都过着逐水草而居的游牧生活,经常迁徙,但大致上各有各的势力范围,彼此相安无事了一段时间。

然而,从嘉靖庚子年(即嘉靖十九年,公元1540年)开始,蒙古部落每年都会骚扰明朝边境,有时进犯大同(山西)、宣府(河北宣化)、山西其他地方,有时则攻打陕西延安、甘肃昌宁等地(原文“萄昌”疑为“延绥”、“昌宁”的笔误或合并,延绥镇是陕西边防重镇)。情况在嘉靖庚戌年(嘉靖二十九年,公元1550年)达到了顶峰。这一年,吉囊(西边的强大头领)和俺答联合起来,大规模进犯明朝京城北京,他们选择的突破口是防守相对薄弱的“古北口”。这个古北口,正好位于朵颜三卫的势力范围附近。这说明那时的蒙古部落头领们,大部分都自称是早先“小王子”的后代子孙,总体上分成三个主要部分,可以拉弓射箭的兵力加起来号称有十万之众。围绕着河套地区放牧的,是吉囊的部众;在宣府(河北宣化)、大同(山西)和昌宁(延绥?原文疑有误)附近分散驻扎的是“东西两哨”(可能指吉囊东、西两翼);经常活动在山西、大同以西,威胁明朝西边几个军镇(如宁夏、甘肃)的,是俺答的势力,这部分蒙古人的地盘紧邻着宁夏镇,有时也会绕到贺兰山的背面活动;而直接连接大沙漠(戈壁)以北区域的,是属于俺答之兄(或同辈)另一支强大的首领木那汉吉(也称麦力艮台吉)的地盘。这三个大的势力团体,他们的行动变化多端,难以捉摸。但后来吉囊去世,他的儿子吉能继承了他的位置和部众。

到了明朝隆庆庚午年(隆庆四年,公元1570年),发生了一件意想不到的事情:俺答的孙子把汉那吉(小名叫大成台吉),因为家庭矛盾等原因,突然南下投降了明朝。俺答非常珍爱这个孙子,急切地想把他要回来。于是明朝方面乘机提出条件,要求俺答交出明朝通缉已久的白莲教首领赵全等八个在塞外支持蒙古对抗明朝的汉人。最终,俺答被迫同意,捆缚了赵全等人交给了明朝。明朝的穆宗皇帝也履行了承诺,同意放回了把汉那吉。

第二年,辛未年(隆庆五年,公元1571年),俺答、把都儿等蒙古首领为了表示感恩,向明朝进贡马匹表示诚意。明朝皇帝随即派遣使者,带着册书和印信,正式封俺答为“顺义王”!同时还册封了他的弟弟把都儿、他的长子黄台吉(辛爱黄台吉)、还有他兄长的儿子吉能(当时的河套部首领)为“都督同知”(高级武官头衔)。把汉那吉则被封为指挥使。蒙古部落的其他贵族,也都获得了明朝授予的指挥使、千户、百户等官职和相应的赏赐(包括大红金蝶狮子衣、各种绸缎等物品)。明朝还同意了蒙古人的要求,允许他们像以前一样向明朝进贡,并且开放边境进行贸易(互市)。俺答为此上表表示谢恩。到了万历甲戌年(万历二年,公元1574年),吉能也遵循此例向明朝进贡,接受了明朝的规范和约束,基本上把进贡当成了固定的双边贸易机会(因贡为市)。

时间再往后推到天启辛酉年(天启元年,公元1621年)冬天,顺义王俺答的后代部下(当时应该是他的曾孙辈卜失兔)派人来,希望重新给首领赐予封诰(敷命)。明朝最终同意了这一请求。回顾俺答这一系:俺答本人去世后,汗位传给了他的儿子黄台吉(辛爱)。黄台吉死后,又传给了孙子扯力克(也称扯力艮克)。扯力克前后,这一脉蒙古部落接受了明朝的册封和安排至少有三代人了(纳款指归顺、和解)。那时,顺义王(先是俺答,后是其后裔)名下的部落分为东西方向不同的支系(哨),主要的贵族分支有六个:其核心是顺义王扯力克这一支(以及素囊台吉);然后是设克炭台吉(可能是辛克都隆哈或其它);元慎打儿汉台吉;要把都儿台吉(可能与小王子部落有关);青把都(青巴都尔)白洪大台吉(可能是喀尔喀部);以及永邵卜(永谢布)大成台吉(后来的“永邵卜部落”首领)等等。他们都尊奉顺义王为共主。但各分支保持相当的独立性。

这里稍微插入一下这些部落活动的几个重要地域背景:陕西的延绥镇(古代的上都所在地),其防线本来依靠黄河外侧的东胜卫等城池防御。但在正统己巳年(正统十四年,公元1449年)因土木堡之变后的混乱失守了。到了明宪宗成化年间(1465-1487年),明朝防线不得不收缩南移(徒枪林疑为“徙榆林”之误),这条防线东边起点是山西偏头关,西边到宁夏边境线以外。原来防卫河套的土地就被吉囊、吉能、俺答等部落占据并长期驻牧放牧(套房)。再说宁夏镇,这里是古代朔方河西之地,西北方向凭借贺兰山天险,东南方向则靠近黄河,内部又有汉朝、唐朝时期开凿的三个大型水利灌渠(秦渠、汉渠、唐徕渠),是既险要又富饶的地方。而河套地区,简单说就是战国及秦朝从匈奴人手中夺取并经营的“河南地”。它向东延伸至山西偏头关,向西连接宁夏,南面依靠边塞长城作为屏障,黄河就像一条天然的护城河,从西、北、东三面环绕着河套(形成一个巨大的“几”字形),这片土地东西宽约两千里,南北纵深约九百里。在黄河以北,唐朝时期设置的著名军事据点“三受降城”(西受降城、中受降城、东受降城)旧址就在这一带。东受降城再往东就是东胜卫。如同前文提到的,在正统己巳年的大混乱中,东胜卫失守了,结果蒙古强酋火筛等人得以大肆南下抢掠。也正是在这个过程中,他们彻底认识到了河套地区绝佳的地理位置和重要性,并最终完全占据它作为根据地。明朝嘉靖年间,吉囊(及其子孙)就主要盘踞在河套,因为这里恰好控扼着中原通往北方、西北的要冲(当关中),而且非常富饶(河套平原宜耕宜牧)。他们在这里分为三部兵马驻守(文中提到一个可能是部族首领称谓的“获儿都司”,意义不明,或许指部落名称)。到后来,占据河套的蒙古首领拥有强大的实力,成为延绥(榆林)、宁夏等边境军镇的巨大隐患。

纵观明朝时期北方的蒙古部落(文中称为“北虏”,是史籍常见的对北方游牧民族的称呼),其强横由来已久。从周朝、汉朝起,他们就不断侵扰中原王朝的边疆(冯陵,指侵凌、进犯),哪一代没有这种忧患呢?即便是在宋朝那种重文轻武的时代,他们也没能完全掌控北方的边防(控壁指把握、控制防御线)。然而,明朝遭遇的两次大规模冲击尤其严重:一次就是前面反复提到的正统己巳年(1449年)的土木堡之变,蒙古也先直接俘虏了皇帝,进犯之严重达到了极点(犯顺尤极);另一次就是自嘉靖庚子(1540年)以来如同刺猬毛一样频繁密集的入侵(猬之后)。嘉靖皇帝面对这种情况非常忧虑(宵旰,音 xiāo gàn,指天不亮就穿衣起床,天很晚才吃饭,形容勤于政务、忧心忡忡),下诏要求大臣们拿出切实有效的应对办法(展下修举之语)。然而,这些诏令并没有带来根本改变,明朝的边防依然延续着过去的错误思路和体制(因循故套),最后也没有取得什么显著的成效(卒无成效)。

文章最后提到一个更晚的事件:“崇祯庚申夏”(即崇祯十三年,公元1640年)。这一年夏天,明朝在东北地区的总兵官吴三桂(推测),可能是因为其家族在此前的事件中受创(如父亲被后金抓捕),为了寻求报复,引入了一股强大的北方力量(指与入关前的清朝,当时称后金或清,联合或是其计划的一部分)来攻击蒙古(或是当时的叛乱势力)。但结果是完全出乎意料的,蒙古人的心思难以预测(房心不测),最终引发了更大、更严重的祸乱(以致今日之变),后来的局势演变比之前更为严峻(修之犹甚),甚至到了让史家不忍心详细描述的地步(不忍言也)。这段话预言性地指向了明朝末年,崇祯年间,后金(清)、蒙古、明朝三者复杂角力最终导致明朝灭亡的历史漩涡。