《文心雕龙》

一、“之”的有无“之”字是文言作品使用率极高的虚词,现代一般理解为白话中的结构助词“的”。这种理解始自元人卢以纬所著古代第一部虚词专著《语助》:“之”,指也。“大成之殿”,指此殿为大成殿也;“圣人之言”指此言为圣人言也。凡“之”字,多有“底”(平)字意。“底”的这种用法自宋代一直持续到近代,现代多写为“的”。这里要注意,卢以纬在解释这个字的作用时,十分谨慎,他只是“多有‘底’(平)字意”,而并没说“之”和“底”是完全相等的,更没如今人常说的白话中的“的”是由“之”变来的。因为二者还有着更多的不同,如白话中有“我的”“你的”的所谓“的字结构”,而文言中并无“我之”“你之”的形式。更重要的是,“的”是口语词,而“之”只是“意内而言外”的非口语词。宋僧文莹《湘山野录》载:太祖皇帝将展外城,幸朱雀门,亲自规划,独赵韩王普时从幸。上指门额问普曰:“何不只书‘朱雀门’,须着‘之’字安用?”普对曰:“语助。”太祖大笑曰:“之乎者也,助得甚事!”宋太祖是武人出身,他觉得日常口语中说的“朱雀门”就足够了,不明白中间加个“之”字有什么用处,而且口语中也并没有“朱雀的门”这样的说法,为啥写到城墙上多了个“之”呢?其实,像宋太祖这样的想法,早在先秦经典中就存在了。同一经典的不同版本,传世本与出土简帛本之间,“之”的有无普遍存在差异。如:今本《缁衣》:人虽曰不利,吾不信也。简本《缁衣》:人唯(原文为“隹”,应为“雖”)曰不利,弗信之矣。《毛诗》:匪报也,永以为好也。阜简:非报之也,柄以为好。王弼本《老子》:有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。楚简本:又(有)亡之相生也,难惕(易)之相成也,长短之相型(形)也,高下之相盈也,音圣(声)之相和也,先后之相堕(随)也。王弼本《老子》:知者不言,言者不知。楚简本:智(知)之者弗言,言之者弗智(知)。王弼本《老子》:人之生也柔弱,其死也坚强。兴龙碑本:人生之柔弱,其死坚强。以上诸例,《缁衣》《毛诗》《老子》,多是现存版本无“之”,出土简本有“之”。经过对比可以看出,无“之”的句子理解起来并无问题。对这种现象,考证者多认为简本更接近原本,缺“之”者是被后人篡改了。其实这是外行话,不论哪一部先秦著作,文言虚字愈少者,愈接近当时口语,虚字愈多,人为修辞的痕迹愈浓。所以孔子主张“辞尚体要”“辞达而已”,后人也说“助语之在文也,多固不可,少固不可,而其间误用更不可,则其当熟审也明矣。”欧阳修撰《新五代史》论赞中常用“呜呼”,就遭人讥讽是“无病呻吟”。

《道德经》

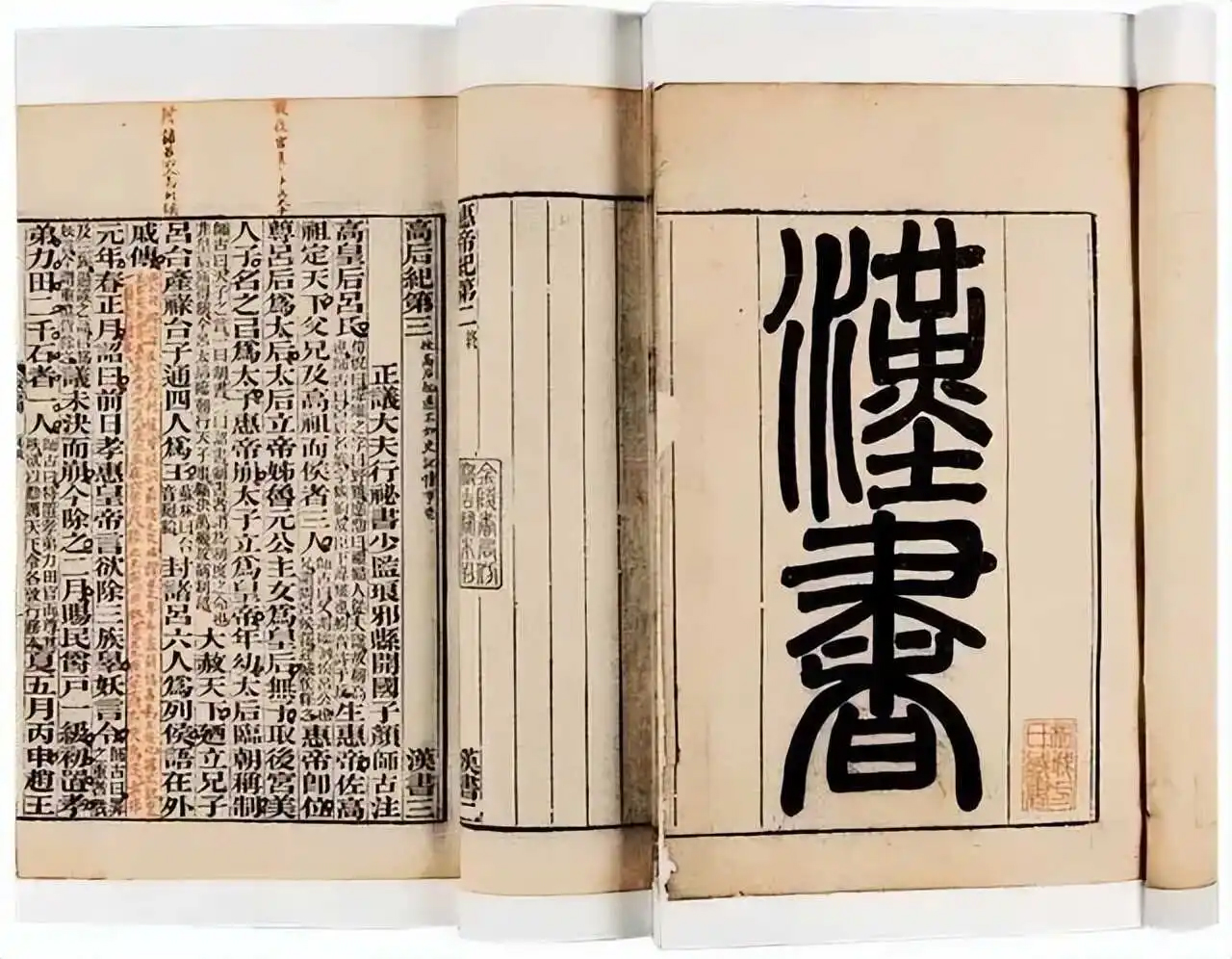

班固撰《汉书》,运用之乎者也有自己的特点,与史迁大不相同。《史记》加“之”的句子,班固《汉书》多把“之”删去了。如:《史记·季布列传》:夫陛下以一人之誉召臣,一人之毁去臣。《汉书·季布传》:夫陛下以一人誉召臣,一人毁去臣。《史记·季布列传》:且仆楚人,足下亦楚人也。仆游扬足下之名于天下,顾不重邪?《汉书·季布传》:且仆与足下俱楚人,使仆游扬足下名于天下,顾不美乎?《史记•项羽本纪》:此亦天亡秦之时也。《汉书·项羽本纪》:此亦天亡秦时也。例一两句中的“之”都删去了,例二不但删“之”,还删了“也”,将“邪”更换为“乎”。史迁与班固对这几个虚字的不同用法,鲜明表现了文言虚字“可有可无”的性质。史迁认为应该有的,班固认为删之无妨,换之亦可,并不影响表意。引文与原著之间,“之”的有无也表现很明显。如类书引《三国志》:《魏志· 荀彧传》:苟非其人,虽强易弱,刘、项之存亡,足以观矣。《太平御览》卷四四九:苟非其人,其强易弱,刘、项存亡,足以观之。《蜀志·诸葛亮传》注引:此岂冯唐之所谓“虽得颇、牧而不能用”者乎!《册府元龟》卷四六〇:此岂冯唐所谓“虽得颇、牧而不能用”者乎!《吴志·妃嫔传》注引:吾不忍见祸之及,当先投此井中耳。《太平御览》卷二六四:吾不忍见祸及,当先投此井中耳。清人马建忠考察了古人在“之”字运用上的各种现象后认为:“由是观之,‘之’字加否无定例,《汉书》删改《史记》数字,则成汉文,此笔削之妙也。”马氏以“无定例”来总结“之”字的用法,是他长期阅读研究文言得到的结果,应该说是非常准确的。“无定例”也就是没有什么规律,文人在使用时随意性很强,只看要追求什么修辞效果。比较常见的现象是,“之”在文章中是来凑音节的,所以马氏总结出一条不是规律的“规律”:偏正两次之间,“之”字参否无常。惟语欲其偶,便于口诵,故偏正两奇,合之为偶者,则不参“之”字。凡正次欲求其醒目者,概参“之”字。……又或偏次字偶而正次字奇,与偏次奇而正次字偶者,概参“之”字以四之。其或偏正两次皆偶者亦然,不参者非常例也。也就是说,“之”的运用在很多情况下是作为衬字使用的,为使词句凑成偶数,便于朗诵不拗口而已。在这种情况下,无义的“之”只在书面语中起到形式的作用,与表意无关。在先秦经典中,这种作用的“之”字在不但《诗经》中存在,在散文中也大量存在。但这种“之”的用法并非是绝对的,在同样的句子中,也有的作者不加“之”。

《马氏文通》

二、“于”的有无为证明在一定条件下“于”字可加也可不加,《马氏文通》还举了同一部书的同一句话有加“于”有不加“于”为例。再看下二例:孟子去齐,宿于昼。(《公孙丑下》)孟子去齐,居休。(《公孙丑下》)此二例句式几乎相同,就上句多了个“于”字。“昼”为地名,加“于”字则为“停宿在昼”,意思不错。下例“居休”亦通,且更简。按照现代语法观念,“居”为非及物动词,不能直接带宾语,但从第二例来看,并非如此。现代口语中的“住城里”“住南京”,中间不必加“在”,与“居休”原理相同。马建忠解释此句曰:“‘居休’者,‘居于休’也。‘休’记所‘于居’之地,而无介字以间焉。”此处马氏用“间”字用得好,“于”不过是动宾间的一个间隔符号。类似的加“于”不加“于”的表达方式,《左传》中也不乏其例。如:许男如楚,楚子止之,遂止郑伯。复田江南,许男与焉。(昭公四年)宣子田于首山。(宣公二年)齐侯游于姑棼,遂田于见丘。(庄公八年)第一例“田”后并无“于”,后二例“田”之后都加“于”,可见例一“江南”前也可以加“于”,作“复田于江南”,因为“江南”是动词“田”(田猎)的处所。反过来说,后二例也可以都删去“于”而并不影响理解,区别在于,加“于”的是书面语形式,不加“于”的是口语方式。

司马迁

《史记》用“于”字而《汉书》删去者,或《汉书》用“于”字而《史记》没用者,两种都有。如下几例:《史记·项羽本纪》:大破秦军于东阿。《汉书·项羽传》:大破秦军东阿。《史记·高祖本纪》:乃即皇帝位汜水之阳。《汉书·高帝纪》:汉王即皇帝位于汜水之阳。《史记·萧何相国世家传》:种瓜于长安城东。《汉书·萧何传》:种瓜长安城东。马建忠在这个问题上认识得很清楚,他说:“史籍中记所在之地与所至之地,间无介字为先。”所谓“为先”是指史籍中表达在某地或到某地时,地名前不用介词的较多,有介词的较少。“所在之地”举的例子是:《史·大宛列传》:“于是天子始种苜宿、蒲陶肥饶地。”马曰:“肥饶地者,记所种之地也,犹言种之于肥饶之地。今无介字以先之,肥饶地视同宾次。”又《张耳陈馀列传》:“项羽为天下宰不平,尽王诸将善地,徙故王王恶地。”马曰:“善地、恶地者,犹言王之于善地恶地也。”又《刺客列传》:“见燕使者咸阳宫。”马曰:“咸阳宫,犹言见之于咸阳宫也。”又《项羽本纪》:“于是楚军夜击坑秦卒二十馀万人新安城南。”马曰:“新安城南者,坑之于新安城南也。”《庄· 逍遥游》:“立之涂,匠者不顾。”马曰:“立之涂者,立之于涂也。”凡原文没有介词“于”者,马氏皆加“于”以“犹言”释之,实际上就是说,加不加“于”,二者表达的意思是相同的。根据口语的经济原则,不加“于”的是口语,加“于”者是书面语。三、“其”的有无“其”字在甲骨文中就已经出现,一般用来表示疑问、揣测的语气。如:1.其雨? (《续》4.10.3)2.不其雨? (《续》4.10.3)3.其雨不? (《续》4.17.3)“其”字是甲骨文的最早的书面语符号之一,它只在书面语中存在,口语中并没有这个“其”字。传统观点认为“其”就是当时的口语,如前引王力先生说:在西周以前,汉语可能没有语气词。……传信可以不用肯定语气词,传疑可以用虚词“其”字(原注:当时代词和语气副词没有分家)。《书经·多士》“我其敢求位?”这种结构是从殷代就沿用下来的。把“其”当成当时的口语,是语言学界的共识。其实,这种观点是错误的,因为不符合逻辑。如果口语中有“其”,那么甲骨文书写者何以还出现了更多的不带“其”的疑问句? 难道是故意删掉的吗? 如果口语本来就是用“其雨”“不其雨”表达疑问语气,写成书面语却故意删去至关重要的“其”字,变成容易引起误解的“雨”“不雨”,这是可能的吗? 显然不可能。在口语中“雨”“不雨”既可说成肯定语气,也可以说成询问语气,并不会引起误解,根本就不需要一个“其”字来表示。但在书面语中,原来的疑问语气消失了,所以古人才用“其”字作为提示符号,提示读者见到“其”字句,就要把这一句理解为疑问、猜度语气,而非肯定陈述语气。

《尚书》

《尚书·多士》“我其敢求位?”中的“其”,与甲骨文中的“其”性质是相同的。说“沿用下来”是可以的,但它只是书面语的传承,并非口语的传承。“其”字是一个老资格的“辞”,后来又滋生出多种用法,《尚书》中用“其”二百八十余,大部分并非用作疑问语气的标志,很多已经用为代词,或作为无义的衬字凑字数,但始终只是一个书面语符号而已,并没有变成实词。“其”字在后来的春秋战国文中,用得愈来愈多,仍然保持着以前的用法。如在《左传》中,“其”字就用了2600余次,有600 余次用为语气的标志符号。“其”多数置于谓语之前,如:不以人子,吾子其可得乎? (宣公十二年)赵孟曰:“吾子其曷归?”(昭公元年)问于卜偃曰:“吾其济乎?”(僖公五年)但也可置于主语之前,如:

人恤所底,其谁致死? (成公十六年)莒子曰:“辟陋在夷,其孰以我为虞?”(成公八年)若果行此,其郑国实赖之,岂唯二三臣? (襄公三十一年)也可以与其他句末“辞”配合起来使用,如前例中的“其……乎”,可以是“其……也”“其……矣”等。如:

少长有礼,其可用也。(僖公二十八年)筚门闺窦之人而皆陵其上,其难为上矣! (襄公十年)对曰:“王弱,令尹强,其可哉!”(昭公元年)且吾尤子旗,其又为诸? (定公五年)吾子何爱於一环,其以取憎於大国也? (昭公十六年)若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然? (隐公元年)明恕而行,要之以礼,虽无有质,谁能间之? (隐公元年)虽然以上《左传》诸例标点不一样,有的是陈述,有的是感叹或反问,但“其”的疑猜不定的语气都很明显。后面的四例,其中三例有“其”,一例没有“其”,但句式与语气相同,皆为问句。再如:“寡人唯是一二父兄不能共亿,其敢以许自为功乎? 寡人有弟,不能和协,而使糊其口于四方,其况能久有许乎?”(隐公十一年)连续两句都是反问语气,皆用“其”。在语气强烈的反问句中,“其”多写成“岂”。试比较《战国策》“岂敢以疑事尝试于王乎?”与此例“其敢以许自为功乎?”前句反问语气更强,后句稍弱。在先秦典籍大部分语例中,一般理解“岂”“其”所表示的语气有强弱之别,但这也只是人为的区分。“其”“岂”书面语用法的不同,靠的是字形不同,而不是靠读音。若“其”“岂”皆为口语,在口语中是无法区分的,理应是一个词,语气不应该有区别。

《左传》

四、“者”的有无类书、注引与《三国志》原文有不少虚词的异文,如“者”字的有无:《魏志·武帝纪》注引:不救火者非助乱,救火乃实贼也。汲古阁本:不救火者非助乱,救火者实贼也。《册府元龟》卷七六〇:不救火者非助乱,救火者乃实贼也。《魏志·武帝纪》注引:所谓“可与适道,可与权”。《文馆词林》卷六九五:所谓“可与适道,未可与权”者也。《魏志·文帝纪》:今岂有贤智之士处于下位乎?《全三国文》卷五:今岂有贤智之士处于下位者乎?《魏志·齐王芳》注引:城虽陷,尚有半人不欲降,我当还为相语之。《册府元龟》卷三九九:城虽陷,尚有半人不欲降者,我当还相语之。《魏志·王修传》:能冒难来,唯王修耳!《册府元龟》卷八:能冒难来者,唯王修耳!《吴志·孙皓传》注引:科出宫女以配无妻。《建康实录》卷四:料出宫女以配无妻者。《吴志·孙休传》注引:是时校事吕壹操弄权柄,大臣畏逼,莫有敢言。《建康实录》卷三:时校书郎吕壹操弄权柄,大臣畏之,莫有敢言者。《吴志·虞翻传》:自今酒后言杀,皆不得杀。《册府元龟》卷二一二:自今酒后言杀者,皆不得杀。《吴志·韦曜传》:又恐所召离民,或有不至。《册府元龟》卷五三九:又恐所召离民,或有不至者。以上诸例,《三国志》原文没有“者”的,类书引文都加上了“者”。这种差异同样说明了“者”字的非口语性质,理由同上。是增是减,与作者的语言观念有关。比如语言文学研究者公认《世说新语》是口语化比较强的小说,在魏晋文学作品中显然别具一格,特点很突出。注者刘孝标似乎也颇受感染,所以在为《世说》作注时,引《三国志》与类书是以删减原文的句末语气词为主。如:《蜀志·诸葛亮传》:“诸葛孔明者,卧龙也。”《世说·方正》注则作:“诸葛孔明,卧龙也。”《魏志·荀彧传》裴注引《王粲传》:“粲常以妇人者,才智不足论,自宜以色为主。”《世说》注作:“粲常以妇人才智不足论,自宜以色为主。”这两例的处理与以上诸例相反,《三国志》原文有“者”,《世说》注都把原文的“者”删去了。两相比较,说明类书作者更偏向于书面的文言化,而刘孝标的语言观正相反,更倾向于口语化。

《汉书》

“者……也”被语言学者视为一种固定的结构,文言作品中可以说连篇累牍。一本《新编大学语文》这样解释:“……者,……也。”这是文言判断句最常见的形式。主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。例如,“陈涉者,阳城人也。”(《史记·陈涉世家》)但清人李寿蓉不这么看,他说:至《陈涉世家》“陈涉者,阳城人也。”“吴广者,阳夏人也。”此种“者”字、“也”字,几于篇篇皆为,实为可有可无。《汉书》皆剪却为是。看来他对“者……也”结构的认识与今人大不相同,既没有说“者”有“提顿”“舒缓语气”的作用,也没说“也”有“判断或解说”的作用,而是直言“几于篇篇皆为”“实为可有可无”,觉得颇为讨厌。他说的“《汉书》皆剪却为是”,是指《史记》中的“陈涉者,阳城人也。”“吴广者,阳夏人也。”这种固定的介绍人物的方式,其中的“者”和“也”到《汉书》中都被班固删去了。其实,早他百余年的朱彬《经传考证》中有《释大》一篇,经过对《尚书》中“大”字的研究,得出“《尚书》中凡言'大'者皆辞也。”的结论,震惊了当时一众经学大家。他接连举了数十个例子,诸如《盘庚》“永敬大恤 ,大诰尔多邦”,《康诰》“四方民大和会”、“天乃大命文王”、“民情大可见”、“时乃大明服”、“大伤厥考心”、“大不友于弟”,《洛诰》“予乃允保,大相东土”、“其大惇典殷献民”,《多士》“天大降丧于殷”、“大淫法有辞”等,其中的“大”字皆非本义,“无大字,皆可通。”不仅如此,数十个与“大”字同义的“丕”“诞”“洪”“宏”“纯”“淫”等,亦皆为辞,均无实义。最后他干脆总结说:“辞者,可有可无之谓”。如何看待清代经学家朱彬与李寿蓉有关文言虚字“可有可无”的观点?表面上看,似乎此说太过绝对,两三千年的古代文人视为生命的“之乎者也矣焉哉”,不但是他们升官发财的阶梯,也为中华民族创造了辉煌的文学与文化,岂能以“可有可无”论之?事实上,两位清人的看法代表了两千多年的古代文人运用之乎者也的经验总结,这就是孔夫子最初定下的规矩:“辞尚体要”和“辞达而已”,这两句说的其实是一个意思,即作为非口语的之乎者也,用的多少是有讲究的,上文所引明人“助语之在文也,多固不可,少固不可”之论正是对孔子思想的继承。之乎者也等文言虚字因何而出现?《周易·系辞》引孔子语谓“书不尽言,言不尽意”,说的是“书”“言”“意”三者载体不同,所以在表达时都有局限性。无形无声的“意”用有声的语言来表现,固然有局限;而有形的“书”(即“字”)在反映有声的“言”时,只能表达其所指(即“名以举实”之“实”),却无法表达“言”中的语气声调,所以最终仍难以完整表达“意”。这个问题在早期甲骨文中还存在,比如一句“今日雨”就引起了中外研究者的争议。这三个字每个字的含义都很清楚,但连成“今日雨”就是“今天要下雨”的意思吗?那可不一定!也可能是“今天正在下雨”,还可能是“今天下过雨”。更麻烦的是,如果读成疑问语气,就变成了“今天下雨吗?”的问话!事实上,不但“今日雨”如此,在没有标点和语气词的时代,任何一句汉语写下来都会产生类似的岐义。这也正是孔子提出来的“书不尽言”的问题。实事求是地说,“书不尽言”是表意汉字的天然局限,那么如何解决呢?难道因为这个问题就导致“圣人之意,其不可见乎?”下文以“子曰”作了,孔子想出的办法就是“系辞焉以尽其言”。这是孔子针对“书不尽言”提出的解决妙招:在“书”中加入“之乎者也矣焉哉”这些“辞”,有“辞”在句子中提示语气的疑似向背以及语音的停顿,这样书面语中的“言”就能完整表达出“圣人之意”了。其下又有“圣人之情见乎辞”,同样是在强调“辞”在表达情感中的重要作用。孔子提出的口语+辞的二重结构,形成了“千古文章之祖”(阮元语)的文言文。《墨子》的“以名举实,以辞抒意”是此意,两千多年后的李渔说“千年好文章总是说话,只多者也之乎数字耳”也是此意。

孟昭连著《之乎者也非口语论》