小朋友(现在应该改叫“大朋友”了,因为已经自然免除了享受“六一”儿童节的权利)上高中以后,按学校要求在校住宿,每周最多只有一次回家机会,有时候两周才回来一次。我不用再像从前那样早出晚归接送他,心里暗自庆幸。但好景不长,老师的电话惊醒了我的美梦……

事情是这样的:学校宿舍实行军事化管理,由兼任教官的宿舍管理员进行量化考评。学生在宿舍违纪一次,按情节严重程度,扣5~30分不等;扣分累计达到30分,停宿一周;第二次扣分满30分,停宿一个月。停宿的意思是,学生不得在宿舍住宿,但不能影响课堂出勤率。

老师第一次打电话通知孩子要停宿时,我念他是初犯,选择了容忍。接下来的一周,我每天五点半起床,洗漱毕,送他去学校,来回正常情况下需要八十分钟。到家,再带女儿出门上学。晚上,等女儿写完作业,又出门去接他。一个人应付不来,就和爱人两个人轮班。原有的生活秩序完全被打乱了……好在一周很快就过完了。

但才过月余,在接他回家的路上,他竟然笑嘻嘻地说:“老爸,你要有心理准备,我可能又要停宿了……”

我脑袋嗡的一声,意识瞬间有些恍惚,不自觉地点了一下刹车,车骤然降速。

“你……说什么?”我转头瞪着他。

“我……”他愣了一下,收敛了笑容。前天晚饭后,他和几个同学在宿舍打牌,每人被扣15分。

这次停宿的话,就是一个月啊!一个月怎么熬?我的思绪很乱。一路上我都板着脸,没有说一句话。

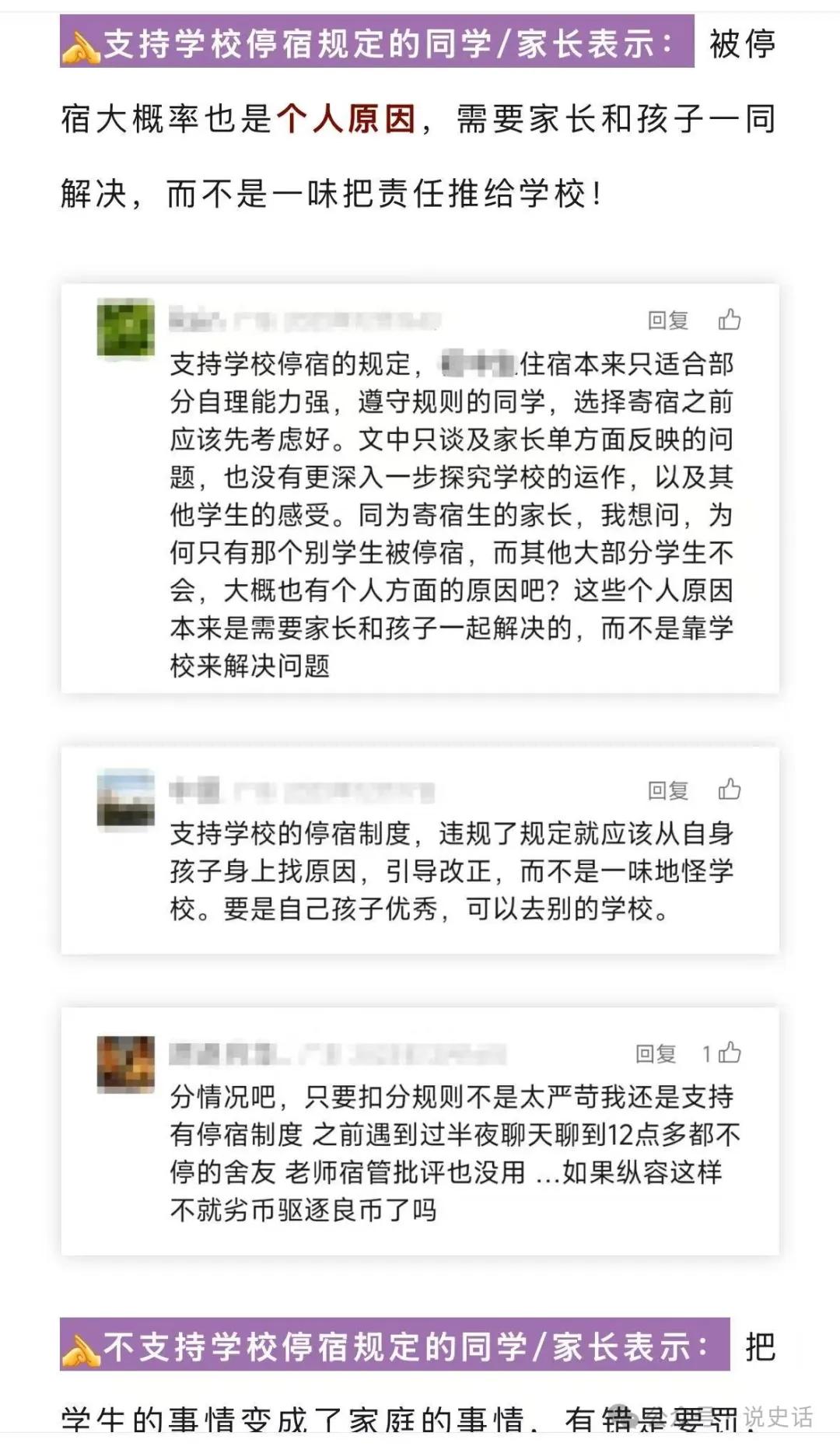

第二周,老师的电话就打过来了。一看到那个熟悉的号码,我心里一阵慌乱。该来的终究要来,我没有办法阻止。虽然我已经有了充分的心理准备,但当老师说要停宿一个月时,我还是忍不住提高嗓门说:“没错,学生违纪是应该承担相应的责任,但我不知道停宿的意义在哪里?至少我看不出来对学生有什么作用。相反,他一听到能回家睡觉,可以舒舒服服躺在自己床上,不用听别人打呼噜、磨牙、说梦话,还非常高兴呢!……我觉得停宿纯粹是为了整治家长。家长没有管教好孩子,责任不容推卸,但也不能用这种方式来惩罚吧!再说了,学校要求家长签责任书,保证孩子在外期间责任自负。我问一句:一旦孩子在外面出了事,这份责任书能为学校免除责任吗?”

“对不起!这是学校的规定。请你配合……”老师一字一顿,语气不容置疑。

我还能说什么呢?

在接孩子回家的路上,我大发雷霆。他的脸一阵红、一阵白,一言不发。等我的心情彻底平复以后,他才怯生生地说:“这次……不能怪我哦!是我们舍友熄灯后讲话,结果大家都被扣分了……”

“之前呢?之前扣分,也是因为舍友吗?”

“之前……我知道,可我已经尽力改正了,上次做好事,还加了5分呢。可是,你知道我的生活习惯不好,一下子改不过来……唉,我本来准备再做两件好事,把分补回来,没想到……都什么时代了,还搞‘连坐’‘株连九族’这一套……”

“呵呵……”我冷笑一声,“‘株连九族’,这个词语用得不太准确吧?”

“株连”一词,《辞源》中是这样解释的:“罪及余人曰诛。诛,株也,如株木根,枝叶尽落也。也作‘株联’。”株连包括族诛和连坐。族诛指一人犯罪而灭全族,包括夷三族、夷九族等。连坐虽然也指一人犯法,罪及他人,但意思略有区别。《史记·商君列传》记载:“秦孝公卒定变法之令,令民为什伍,而相牧司连坐。”索隐解释为:“一家有罪而九家连举发,若不纠举,则十家连坐。”可见株连者不限于亲人。另外,被族诛者必是死刑,而连坐则未必,可以被处以死刑、肉刑、徒刑、流刑等。

“族诛”在中国由来已久。史料记载,夏朝就有族诛。到了春秋战国时期,被族株者屡见不鲜,戏剧《赵氏孤儿》就是一个例子。“参夷之株”(诛三族)的始作俑者商鞅,自己被车裂而死,家人被族灭。汉初虽然减轻了刑罚,却将夷三族保留了下来。刑罚泛滥,此后立而废,废而立,夷三族还不够,甚至株连九族。这种状况一直延续到晚清。

“三族”有说是父母、兄弟、妻子;有说是父族、母族、妻族;也有说是父、子、孙等等。至于“九族”,历来说法不一。《现代汉语典》(第六版)解释为:“旧时指本身上及父、祖、曾祖、高祖,下及子、孙、曾孙、玄孙的亲属。也有包括异姓亲属的说法,即父族四代、母族三代、妻族两代。”《辞源》在吸纳《现代汉语词典》两种说法的基础上,又录入另一则观点:“明清刑律服制图,均以高祖至玄孙为同宗亲族的范围。九族以自己为本位;真系亲,上推至四世高祖,下推至四世玄孙;旁系亲,则横推至三从兄弟,即以族兄弟、再从兄弟、堂兄弟、兄弟,同为高祖四世子孙。”这个观点,把旁系血亲也纳入了九族范围,包含了自己的亲兄弟;父亲的兄弟(伯父、叔父)和他们各自的儿子;祖父的兄弟(伯祖、叔祖)和各自的儿子(堂伯、堂叔)、孙子(自己的再从兄弟);曾祖父的兄弟(曾伯祖、曾叔祖)、他们的儿子(堂伯祖、堂叔祖)、他们的孙子(再从伯父、再从叔父)及他们的曾孙子(三从兄弟,即族兄弟)。这是往上四代,往下还有兄弟、堂兄弟、再从兄弟和三从兄弟的后代侄子、堂侄、再从侄,侄从、堂侄孙及曾侄孙等等。还有一种说法,认为“九族”包括:父姓五服以内;姑母和她的儿子;姊妹和她的儿子;女儿和她的儿子;是为父族四。母亲的父姓,即外祖家;母亲的母姓,即外祖母家;母亲的姊妹和她们各自的儿子;是为母族三。妻之父姓;妻之母姓;是为妻族二。

后两种说法牵连的人数都极为庞大。但从历史上真实的案件来看,也并非没有可能。明洪武年间,朱元璋诛杀胡惟庸,案件持续十余年之久,受牵连被处死者达三万余人;后又大兴蓝玉案,连坐被族诛者达一万五千余人。最极端的当数株连“十族”的特例。朱元璋的儿子、明成祖朱棣以“清君侧”为由,起兵南下,推翻侄子建文帝,夺取政权。他让当时的名儒方孝孺替自己起草继位诏书。方孝孺誓死不从。朱棣以“株连九族”相威胁。方孝孺到底低估了朱棣的残忍,竟然大声抗辩:“便十族,奈我何?”朱棣恼羞成怒,把方孝孺的门生数人作为“第十族”,列入诛杀范围。据说一共杀死八百七十三人,其中包括母族林彦清等、妻族郑原吉等。母族、妻族赫然在列。残忍程度令人发指。

清朝在族刑上照抄明律,有过之而无不及。清律规定:凡谋反者和共谋,主犯凌迟处死;三代以内父、子、兄弟、同居之叔伯兄弟及子中16岁以上男子全部斩首,不满16岁的男童阉割后为奴;母、妻、妾、姊妹,不论长幼,全部罚为奴。有清一代,因文字狱受牵连的人数之众、范围之广、处罚手段之残酷,实在让人震惊。

“连坐”“株连九族”这种做法,对维护统治阶级的利益起到了一定的作用,但长远看来,遗祸无穷。它滋长了邻里、朋友甚至亲人之间的对立情绪,让不信任常态化,以致揭发和告密成为一种普遍的社会现象。

以汉武帝推行的算缗令和告缗令为例。

汉武帝统治中期,因为长期对匈奴用兵,国库日益空虚。为了充盈国库,维持庞大的军费开支,他采纳御史大夫张汤和侍中桑弘羊的建议,颁布了算缗令和告缗令。算缗就是向商贾、销售商品的手工业者和高利贷者征收高额财产税。政策规定:商人财产每二缗(2000钱)抽取一算(120钱);一般小手工业者,每四缗抽取一算。除官吏、三老(乡官、掌教化)和北边骑士外,凡有轺车(即小马车)的,一乘抽取一算;贩运商的轺车,一乘抽取二算;船五丈以上的抽取一算。隐瞒不报或呈报不实的人,罚戍边一年,并没收他们的财产。

为了杜绝纳税人逃税避税,汉武帝祭出一个损招:算缗不实者如果被人检举,经查证无误,被揭发者罚没全部财产、戍边一年,告发者奖给被没收财产的一半。是为“告缗”。

两令一出,民间的钱财源源不断流入国库,国家成了最大的土地拥有者和奴婢收容所。大汉王朝似乎盛世再现。但这种做法无异于杀鸡取卵,很快就会反噬其身。政策推行数年后,富商大贾倾家荡产,中产阶级妻离子散。大汉王朝风雨飘摇。如果不是汉武帝晚年警醒,采取了一系列补救措施,大汉王朝的百年基业恐怕要毁于一旦了。尽管如此,汉朝还是由盛转衰,开始走下坡路了。

现在,刑罚中的“株连九族”虽然被淘汰了,但花样翻新,“一人有病,全村吃药”的现象层出不穷。“出身论”就是其中一种。再举个例子。我以前上军校时,有一次,一个同学周末请假外出,超时未归。队领导大为光火,把全队其他121个人集合起来,集体罚站,接受批评教育。一个多小时后,那个同学回来了。队领导的气也消了,并没有追究他的责任,事情也不了了之。

我们这些无辜的受罚者说什么好呢?

唉,世上的事,并非有理就能行得通。李雪健老师在电视剧中说过一句话:讲理不讲理,不在那个“理”上,在那个“讲”上。这么一想,自己的气也消了。副驾驶座上的大朋友见我不吭声,大概也有些心虚,耷拉着脑袋,比往常低调多了。我摇摇头,忍不住笑了。算了,与其责备他,还不如跟老师说说好话,让他跟学校通融一下,少停宿几天,让我少受几天折磨。再说了,老师也跟我一样,人微言轻,凡事既无决策权,也投不了反对票,只能照章办事,照本宣科。我又何苦跟他较真呢?