古人写文章、刻印书籍等,必须避圣人、皇帝等的名讳,或者忌用一些意思不好的字词。这就是避讳。避讳起源早,据说孔子作《春秋》时就遵循“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”原则。

古籍中,避讳现象很常见,而避讳多采取缺笔避讳、空字避讳、改字避讳等方式。缺笔避讳在唐代已出现,如避唐太宗李世民讳,“民”字少最后一笔弯钩。空字避讳就是遇到应避讳的字时,干脆不写。东汉学者许慎撰写《说文解字》时,每遇到光武帝刘秀的秀、汉明帝刘庄的庄、汉章帝刘炟的炟等字,皆写“上讳”二字,或者有时用一个方框或用一个“某”字代替,以避皇帝的名讳。改字避讳,就是用意义相同或相近的字代替要避讳的字,如为避汉高祖刘邦讳,将“邦”字改为“国”字。

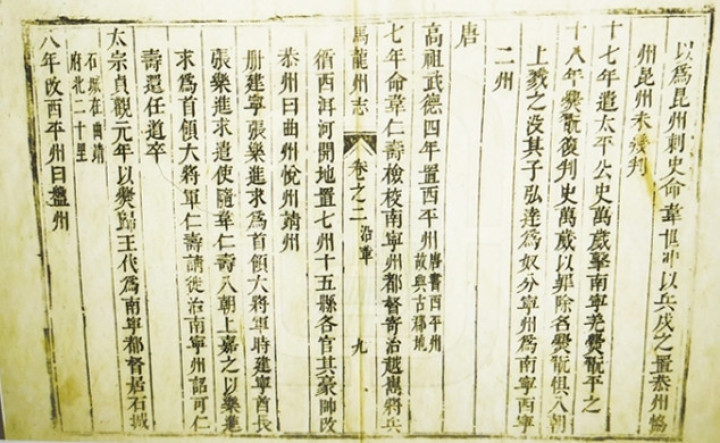

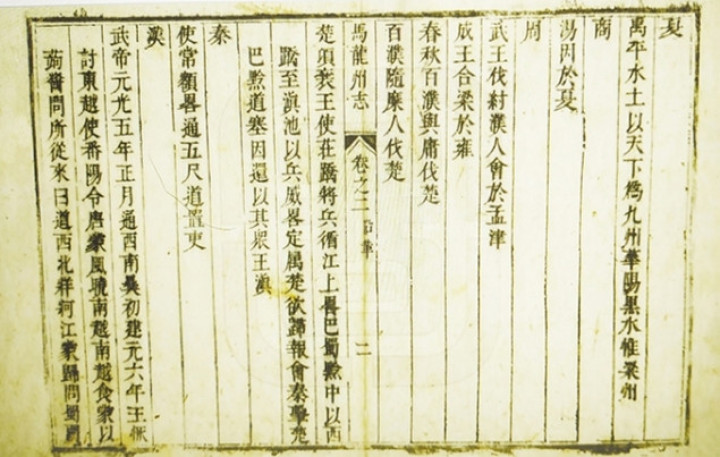

雍正《马龙州志》中,自然也有一些文字存在避讳现象:

避开“正”而用“整”。《马龙州志》成书于雍正元年,雍正皇帝喜欢搞文字狱,人们会慎用“正”字。《马龙州志卷之六》里记录清朝知州:“赵君泰,整红旗,辽东人,康熙二十四年任,升刑部员外。王友德,整白旗,辽东人,康熙二十八年任,升工部员外。”“整红旗”就是“正红旗”,“整白旗”就是“正白旗”,这绝不是笔误,而是避讳所需。

忌用“叛”而以“判”替之。历史上封建统治者历来忌讳“叛”字。《马龙州志卷之二》有:“文帝开皇十五年,南宁羌爨瓒子爨玩遣使朝贡,以为昆州刺史。命韦世冲以兵戍之,置恭州、协州。昆州未几判。十七年,遣太平公史万岁击南宁羌爨玩,平之。十八年,爨玩复判,史万岁以罪除名。”此处两个“判”字,即避讳“叛”字。

避“丘”为“邱”。《马龙州志卷之七》:“丘宗礼,系旧庠生,蠲银一百六十两以置学田。事详学校。”《马龙州志卷之九》:“邱宗礼,系旧庠生,蠲银一百六十两以置学田。事详《学校》。”“丘宗礼”与“邱宗礼”应为同一人。雍正元年,“丘”字涉及人名、地名还未避讳,后期许多人名、地名避孔圣人的“丘”字,如“安丘”改作“安邱”、“任丘”易为“任邱”。明朝时,对于“丘”字,乃缺一笔以示避讳和尊崇,比如蔡完《重刊嘉靖海宁县志》中“丘墓”的“丘”缺了中间一竖。

避讳“正”而缺一笔为“止”。《马龙州志》:“觉照庵通止银二两。”觉照庵僧人“通止”可能是“通正”,他捐银纂修《马龙州志》。《马龙州志卷之十》收录了赵壁焰《仲春刘敬止招游后洞》一诗,“刘敬止”可能是“刘敬正”。雍正时,江西乡试主考官查嗣庭出的一道试题为“百室盈止,妇子宁止”。雍正认为,这是暗示人们把“正”和“止”联系起来,呼应汪景祺《历代年号论》中所说的“正”有“一止之象”的说法,是诅咒雍正年号暗含“斩雍正之头”的意思。为此,查嗣庭遭受杀身之祸,株连多人。自查嗣庭科场试题案以后,人名等涉及“正”字,人们再不敢对“正”字缺一笔为“止”字进行避讳了,可能会用其他同音字。

清朝统治者忌讳明朝那些人和事,把“家”写成“冢”,改一笔以避讳。《马龙州志卷之九》:“朱承谟,明黔布政司朱冢民族曾孙,少业儒兼习日者之术。言人穷通寿夭,屡获奇中,更能祈晴祷雨,登坛必验。人多称之。”有人认为“朱冢民”的“冢”字是误写,是别字,那是不懂避讳的猜测而已。“朱冢民”就是“朱家民”。朱家民,字同人,云南曲靖人,明末官至贵州布政使。这与清初当权者忌讳“朱家民”这样的姓名有关,该名字读起来让人有反清复明的无限遐想。一些方志中遇到朱明王朝或朱姓王侯,会把“朱”字写成“硃”字。字典解释“硃”是“朱”的异体字,可能还是与避讳有关。

讳“胤”为“印”。《马龙州志卷之十》收录了学使张佳印《望中和山》诗。张佳印,就是张佳胤,字肖甫,铜梁人,进士,明代官员。雍正时,人们避讳“胤”字,改用其他同音字。雍正帝胤禛登上皇位以后,除自己外,其他皇兄弟都避讳“胤”字而改为“允”字。“允”“胤”读音比较接近,“允”字本身有认可、信义的含义。而其他人,包括早已作古的明人,遇到“胤”字,只能改用其他字,如“印”字。

避“夷”为“彝”。《马龙州志卷之二》:西汉元封“六年春,遣使通大夏。昆明彝杀使、夺币物。乃赦京师亡命,遣郭昌将以击之,后复遣使,竟不得通。”东汉光武建武“二十七年,哀牢彝贤栗等率种人诣越巂太守郑鸿降,求内属。封为君长。”蜀汉“后主建兴元年六月,益州耆帅雍闿杀太守求附于吴,又使郡人孟获诱煽诸彝。牂牁、越嶲皆叛应闿。”西晋“太康三年八月,废宁州入益州,立南彝校尉以护之。”上述引文中的“彝”字,原本应该为“夷”字。清朝建立以后,统治者觉得自己以少数民族入主中原,担心明朝遗民后裔不忘朱明王朝,暗流涌动的华夷之争会影响清廷统治,就将“夷”字改用“彝”字,地名也进行了相应调整,如曲靖的“平夷县”变成了“平彝县”,新中国成立以后又改为“富源县”。

今天阅读古代方志,要了解掌握避讳学,通过其中的避讳问题,可以分析文章成文、古籍刻印成书时间等。避讳学与古籍版本学、训诂学等息息相关,值得探究。