在新疆的心脏地带,乌鲁木齐的历史远比我们想象的要久远。早在三国时期,车师人就在今乌鲁木齐南郊的乌拉泊水库一带建起了第一座城池,淤赖城。

这座古城见证了乌鲁木齐作为丝绸之路明珠的最初光芒。当唐朝开辟丝绸之路新北道,乌鲁木齐正处于这条贸易大动脉的要冲之地。

唐代诗人岑参曾在此生活三年多,留下“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的千古绝唱。那时的乌鲁木齐被称为轮台县,是唐朝在西域的重要屯田基地。

《新唐书》记载当时“轮台、伊吾屯田,禾菽相望”,描绘出一派繁荣景象。然而随着丝绸之路的衰落,这座古城逐渐黯淡,淹没在历史烟尘中。

乌鲁木齐命运的转折发生在清朝乾隆年间。1755年,清政府平定准噶尔汗国后,开始在乌鲁木齐筑土驻军,并大力鼓励屯垦。这一政策立竿见影,乌鲁木齐迅速崛起为“繁华富庶,甲于关外”的商贸重镇。

1758年,清军在今南门外修筑了一座周长仅一里五分的土城,这是乌鲁木齐城池的雏形。1763年扩建后,乾隆皇帝亲自赐名“迪化”,意为“启迪教化”。

这座城池在1772年又向西扩展,建起了巩宁城(老满城),成为清王朝在乌鲁木齐的军政中心。然而历史的车轮滚滚向前,1864年巩宁城毁于战火,1880年又在迪化城东筑起“新满城”。至此,乌鲁木齐形成了“汉城”与“满城”的双城格局,奠定了现代城市的基础框架。

省府东迁的历史转折点

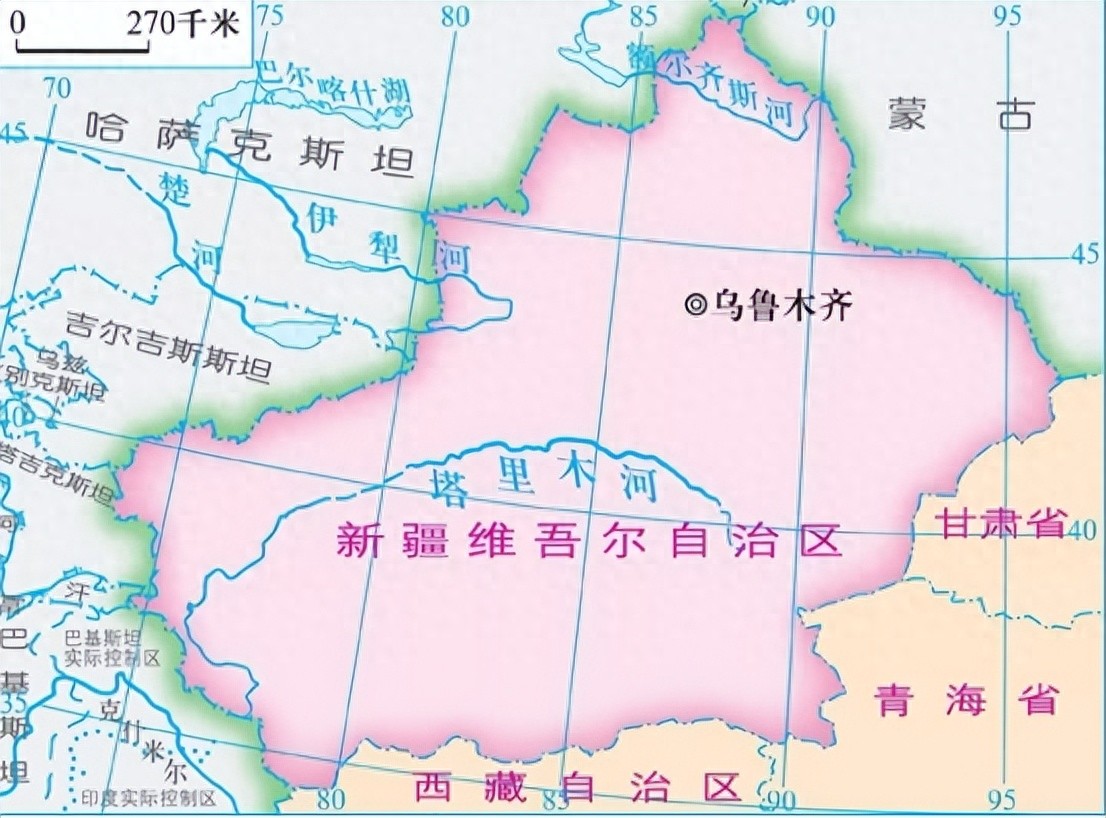

在清朝中期之前,新疆的行政中心其实不在乌鲁木齐。伊犁才是当时新疆的军政核心,清政府在此设立伊犁将军府,统管全疆事务。然而19世纪中叶后,清朝国势日衰,沙俄趁机蚕食新疆领土。随着伊犁周边地区逐渐落入俄国人之手,新疆的行政中心被迫内迁。

这一历史转折点发生在1884年。当时,迪化(乌鲁木齐)已是新疆第二大城市,而且位置相对靠东,远离沙俄威胁。清廷决定设立甘肃新疆省(后简称新疆省),将省会从伊犁迁至迪化。这一决定并非偶然,而是地缘政治剧变下的必然选择。

时任首任新疆巡抚的刘锦棠在奏折中阐明:“新疆之与甘肃形同唇齿……若将关内外划为两省,以二十余州县孤悬绝域,其势难以自存”。他创造性地提出“甘肃新疆省”的过渡方案,将镇迪道所设厅县划归甘肃省,但隶属甘肃新疆巡抚管辖。这一巧妙设计既保持了与内地的紧密联系,又为新疆独立建省铺平了道路。

当1949年新疆和平解放时,迪化仍是全疆的政治中心。这座历经沧桑的城市当时面积不到10平方公里,人口不足10万,全城94万平方米的住宅几乎全是土坯房。市区只有3条柏油马路和一条公交线路,三辆公共车承担着全城的公共交通。吃水靠人挑驴拉,基础设施几乎一穷二白。

1954年2月1日,迪化正式恢复使用原名乌鲁木齐。一年后,新疆维吾尔自治区成立,乌鲁木齐自然成为自治区首府。从1884年至今,乌鲁木齐作为新疆行政中心的历史已近140年。

地理中心

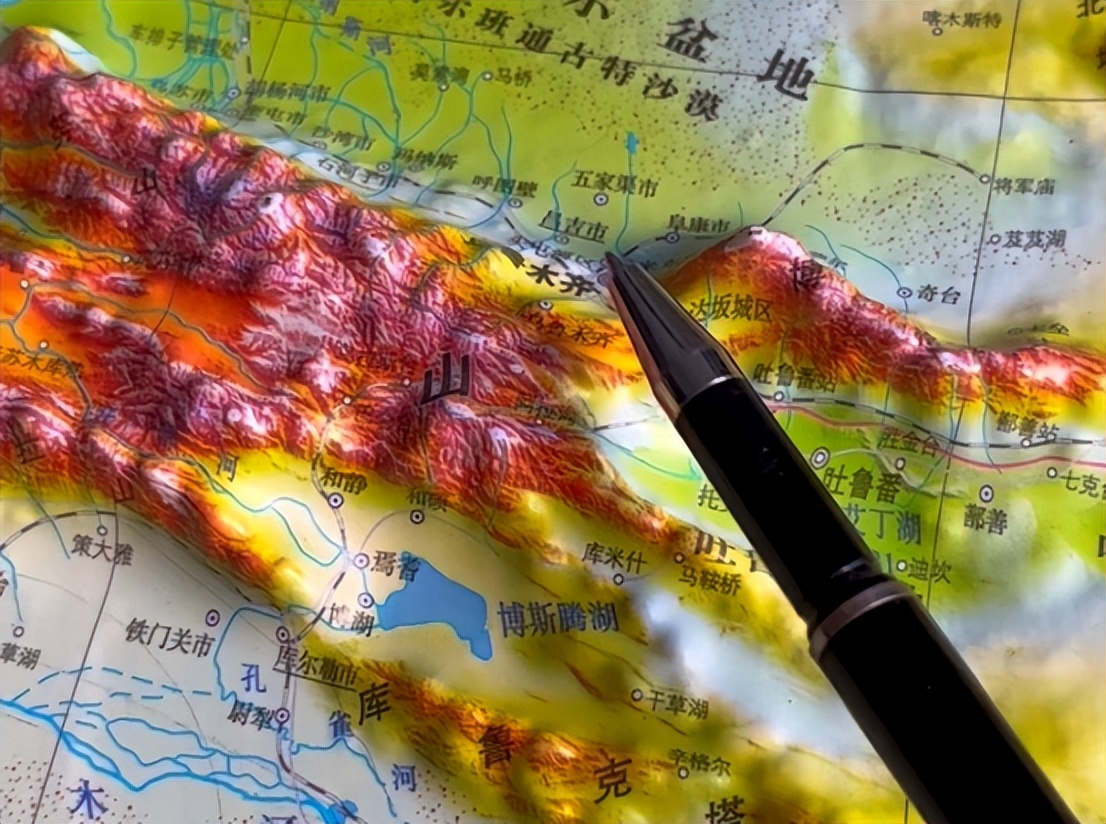

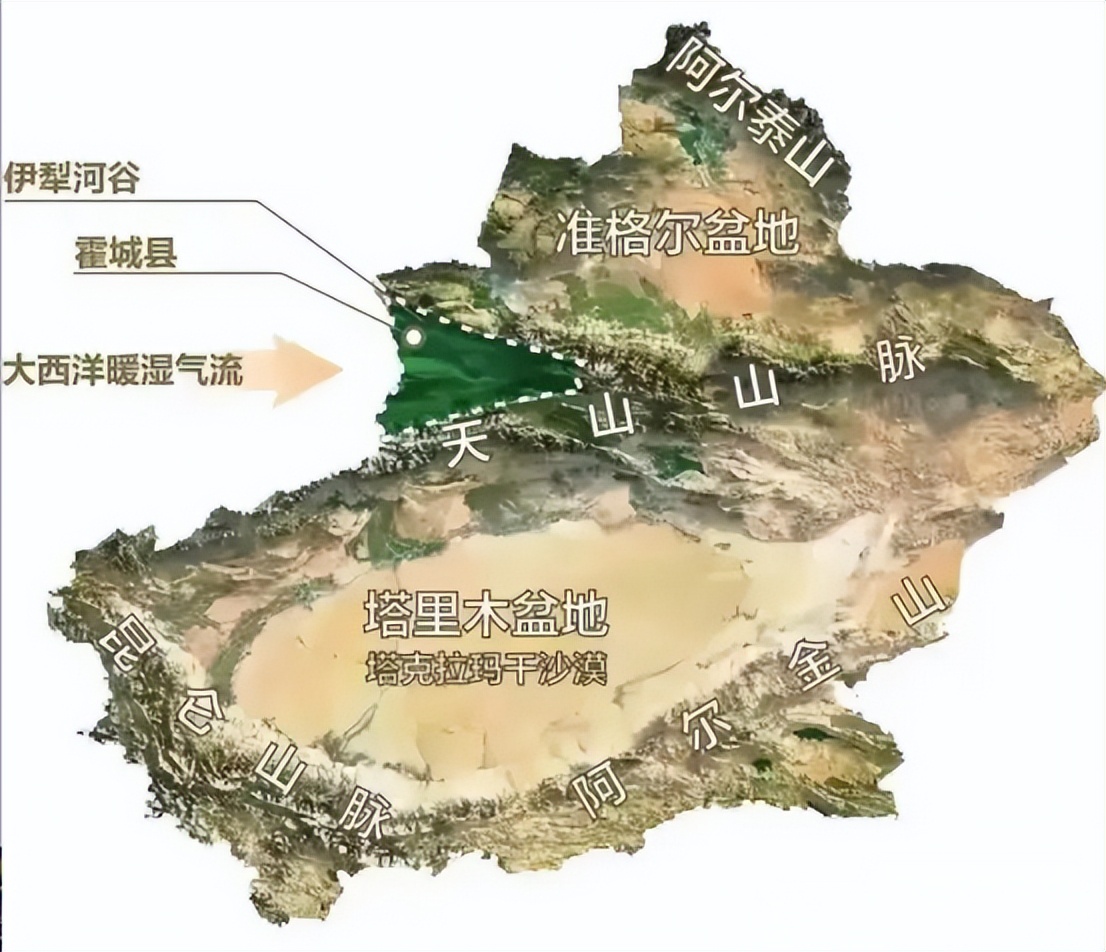

乌鲁木齐能成为首府,地理位置的战略优势是核心因素。摊开新疆地图,乌鲁木齐几乎位于天山的“十字路口”。它向北连接富饶的北疆绿洲和牧区,向南穿越天山峡谷可抵南疆广袤地域,向东经吐鲁番盆地直通河西走廊与中原腹地,向西则面向中亚诸国。这种四通八达的枢纽地位,是库尔勒、喀什或伊犁难以比拟的。

历史上,清政府在平定准噶尔后选择在此筑城屯田,正是看中其控扼南北疆的咽喉作用。民国时期的地理学家曾指出:“迪化(乌鲁木齐)居天山之脊,为南北疆交通之锁钥”。

现代交通网络更强化了这一优势:兰新铁路、北疆铁路、南疆铁路在此交汇,地窝堡国际机场成为亚欧大陆空中走廊的重要节点,公路网辐射全疆。这种立体化的交通枢纽功能,为首府高效管理166万平方公里的辽阔区域提供了物理基础。

相较而言,库尔勒虽处南北疆要冲,但偏居东南;喀什是南疆重镇却远离北疆经济带;伊犁河谷水土丰美但偏居西陲,且近代史上曾因沙俄侵略丧失霍尔果斯以西大片土地,战略纵深受损。唯有乌鲁木齐,能同时兼顾东西平衡与南北协调。

多民族共生的熔炉效应

乌鲁木齐作为首府的深层优势,在于其独特的民族融合基因。自清代屯垦开始,这座城市就汇聚了汉族、维吾尔族、回族、哈萨克族等多民族群体。

1886年建省时,迪化城内已有“汉城”与“回城”并存,不同宗教的寺庙毗邻而立。这种多元文化共生的传统,使其天然具备协调各民族关系的包容性。

上世纪五十年代自治区成立前夕,中央政府特别考察了全疆各民族分布格局。数据显示,乌鲁木齐及周边地区各民族人口比例相对均衡,避免了单一民族占比过高可能带来的治理挑战。

这种人口结构的平衡性,为首府公正行使自治权提供了社会基础。王震将军当年在给中央的报告中特别强调:“迪化各族杂处历史久,群众基础好,利于贯彻民族政策”。

反观喀什(维吾尔族占90%以上)或伊犁(哈萨克族传统聚居区),单一民族高度集中的特点虽具文化代表性,却可能影响自治区首府需具备的超然性与整合力。

而乌鲁木齐经过两百年融合,形成了各民族共同参与的城市治理传统,老迪化城的山西会馆、陕西大寺与维吾尔巴扎共存,各族商贾共用“赶大营”商道,这种历史积淀的共生经验成为现代民族政策的天然土壤。

引擎作用

新中国成立后,乌鲁木齐的首府地位在工业化浪潮中得到强化。国家战略布局在此发挥了关键作用:1952年兰新铁路开建,终点直指乌鲁木齐;五十年代新疆八一钢铁厂、十月拖拉机厂等重大项目落户于此;六十年代三线建设时期又迁入一批军工企业。这些决策使乌鲁木齐迅速成长为全疆工业心脏,到1980年已贡献全疆40%的工业产值。

改革开放后,其枢纽地位进一步升级。1992年亚欧大陆桥全线贯通,乌鲁木齐成为国际物流中转站;2011年首届中国-亚欧博览会在此永久落户;如今的中欧班列集结中心每日发出十余列国际货运列车。

这种经济辐射力是其他城市难以替代的,库尔勒的石油、喀什的边贸、伊犁的农业虽各具特色,但缺乏乌鲁木齐全产业链的综合优势。

更关键的是公共服务能力。新疆医科大学第一附属医院、新疆大学等顶尖机构均聚集于此,全疆三甲医院半数在乌鲁木齐,优质教育资源占比超60%。

当喀什居民需要疑难重症治疗时,当塔城学子报考重点大学时,最终指向的都是首府。这种不可替代的公共服务核心功能,使其中心地位日益巩固。