新疆维吾尔自治区,地处亚欧大陆腹心位置,中国西北一隅,面积庞大,达166万平方公里,这也意味着新疆实际占据了全国陆地总面积的六分之一。这个区域的历史与名称,经历了令人惊叹的变迁和整合。今天,提起“新疆”,许多人可能觉得熟悉,却未必了解其背后的故事。其实,新疆不仅仅是一片广袤的土地,其命名、归属与政权变换,折射了中原王朝与草原、沙漠各民族间的复杂交错与互动。

先从名字本身谈起。“新疆”这一称呼,是清朝时期确定下来的。在历史更早之前,这片区域泛称为“西域”。在清政府的命名习惯里,以“新”来指那些较晚纳入的疆土并不少见,比如东北的“新满洲”。而“疆”字则常用于少数民族聚居地,例如称苗族区域为“苗疆”,称天山以南维吾尔等回教(伊斯兰教)信仰人口为“回疆”。改称“新疆”,显然意在突出“故地新归”的含义——一块回到中央政权怀抱的新土地。

想弄清新疆缘何被纳入中国版图且最终得名“新疆”,必须跨越时空,纵览历史的变迁。

**西汉开启西域与中原王朝直接联系,丝绸之路始行**

追溯至公元前2世纪,西域是个富有传奇色彩的地理名词。唐以前,这一概念主要指向天山南北、葱岭以东数十个游牧部族国家,被统称为“三十六国”,实际数量不断变化。当时,西域各政权与中原关系松散,常被匈奴袭扰。西汉王朝强盛之时,汉武帝力图破除匈奴阻碍,遂派张骞出使西域。张骞虽未能如愿联手大月氏痛击匈奴,却成功跨越险阻,穿梭于西域各地。他的足迹不仅扩展了人文、地理认知,也打开了汉朝与西域各岛屿的外交。更重要的是,他在西方开启了一条横贯欧亚的商道——丝绸之路。这一时期,随着著名将领卫青、霍去病、李广利等不断西征,河西走廊被纳入中原政权,西域都护府设立,标志着西域真正归入中国版图。权威历史数据也表明,在此后的数百年里,西域地区经济、文化因频繁交流显著提升。

**东汉班超——小分队谱写西域大业**

到了东汉时代,由于前朝王莽篡权,西域与中原脱节多年。随着汉明帝重整中原,班超横空出世,仅率数十人深入西域,现代学者对比史料后称其为“古代外交战略家”。他以游历、说服、甚至以少胜多的军事行动,先后让鄯善、于阗、疏勒等国归附汉朝,复设西域都护府。班超在西域扎根31年,令当时五十余国悉数臣服,被加封定远侯,成为汉帝国西部的掌舵人。部分现代历史学家引用班超事迹为“中国疆土远程治理”的典型。例如《新疆史记》(新疆大学2021年版)认为,班超的“远征机制”至今仍有对西部多民族融合的启示意义。

**三国至南北朝:数百年动乱,西域联系式微**

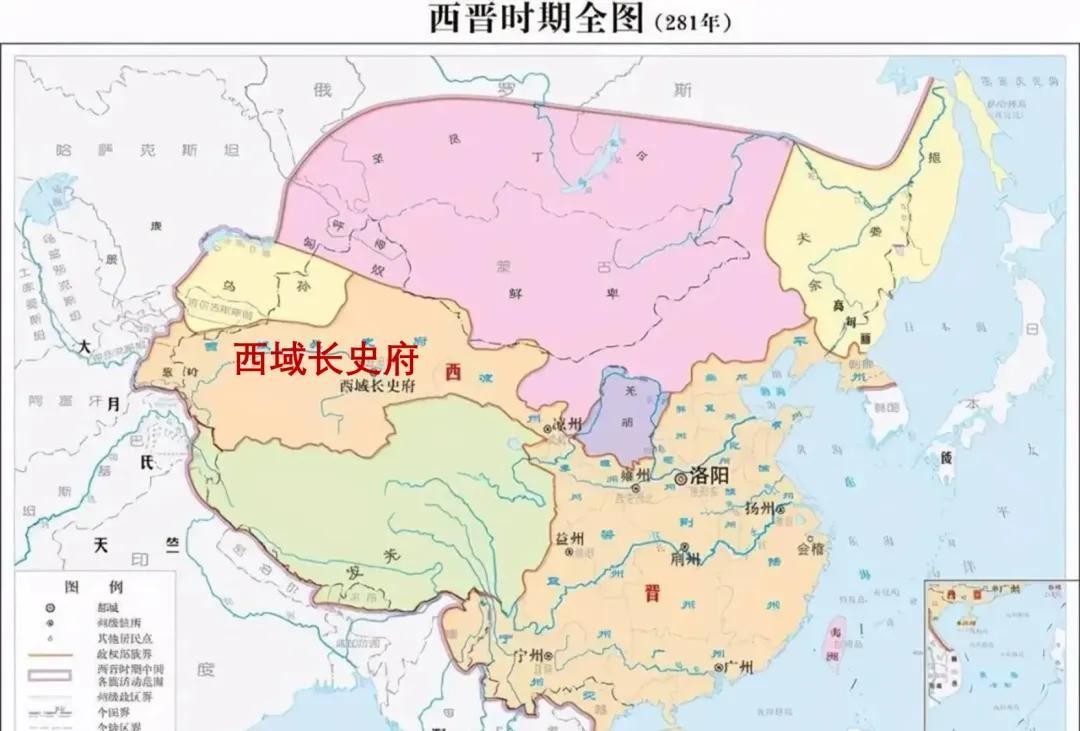

三国割据之后,中原陷入持续分裂战争,这一时期对西域的统治极为有限。曹魏、晋朝虽设西域长史府,但动乱不断,西域地方势力逐渐独立。仅有局部,如张氏前凉、北魏等短暂恢复管辖。民族迁徙剧烈,突厥、吐谷浑等新兴势力冒起。此阶段,西域长期处于分裂、政权更替状态。历史地图复原数据显示,东晋、北朝时期中原王朝的疆域控制力远不及两汉盛世,西域更像是一个“战略缓冲区”。

**隋唐时的大一统与顶峰交流期**

隋朝终于结束南北朝纷乱,但实际对西域的影响有限。直至唐朝取代隋,统一中国后,才重新让西域走向鼎盛。唐太宗派遣名将李靖等镇压吐谷浑,消灭高昌政权,在新疆设安西都护府,实施统辖。同样值得一提的是,李白出生在碎叶城,这也从侧面见证了唐代疆域之辽阔。唐高宗乃至武则天时,西突厥等游牧大国先后被征服,唐朝的权威深入西部。唐朝时期,西域与中原文化交流空前频繁,佛教、基督教、摩尼教均在此传播开来,形成多元文化融合的大环境。社科院《丝绸之路经济带研究报告(2023)》显示,唐西域时期贸易量达到前所未有的高峰,人口也出现显著增长。

安史之乱后,中央政权衰落,吐蕃与回鹘等势力再次轮流统治西域,唐朝无力保持强势联系,西域逐步陷入内乱与分裂。

**宋、元两朝的战略转型和行政创新**

宋朝分为北宋、南宋。而这两段时期,中原与西域几乎脱钩。辽、西夏、金等政权轮流崛起,对新疆实质控制微弱。直到西辽政权出现,才在新疆、中亚一带建立政权。宋朝在西域没有影响力,除了少数地方远征和羁縻控制。

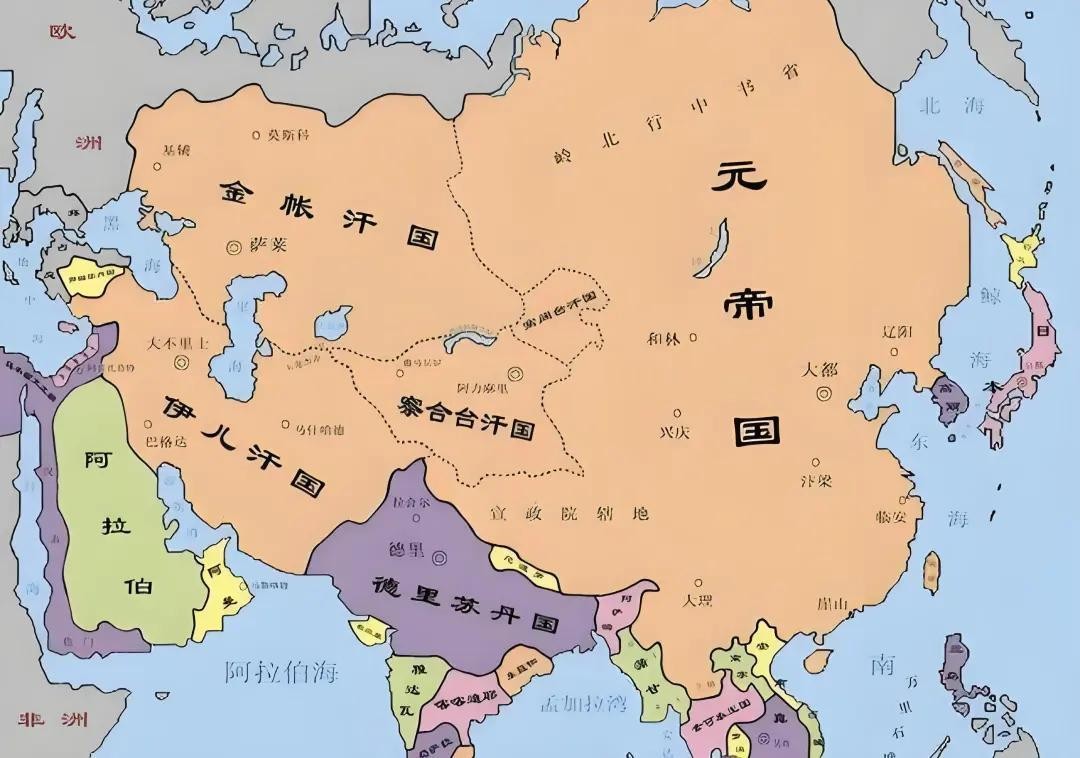

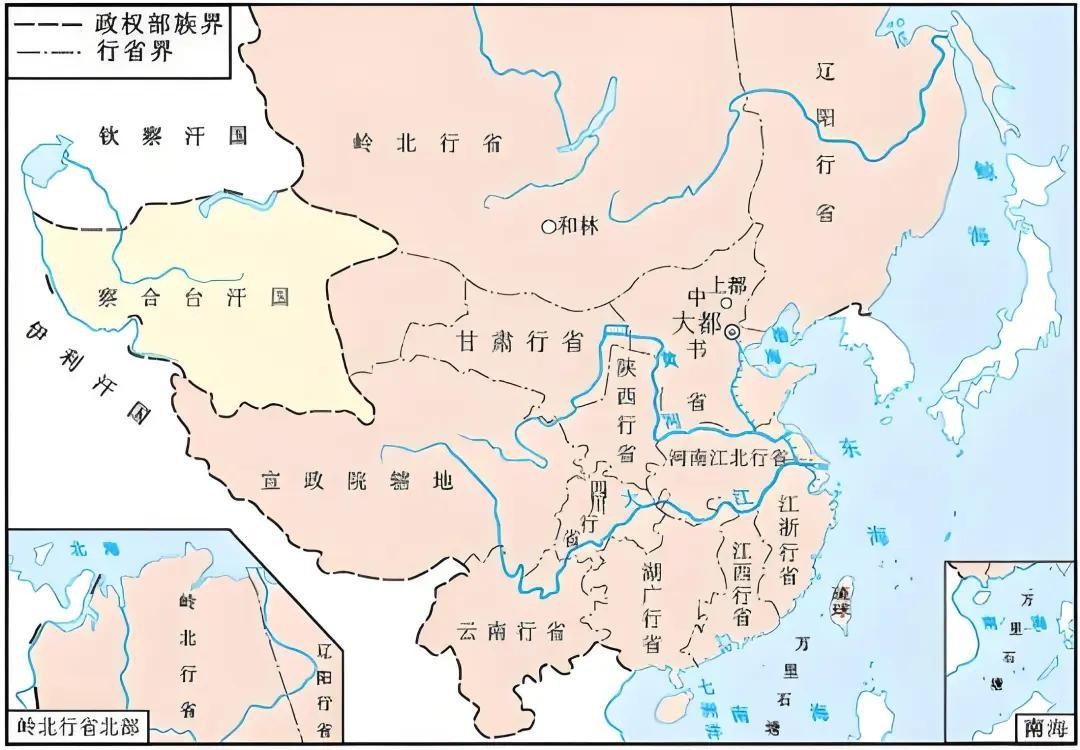

元朝时期,蒙古帝国崛起后横扫欧亚,西域大部由察合台汗国掌握。忽必烈在全国首创行省制,在新疆东部设立尚书省。学者普遍认为,元代的省制为现代行政区划奠定了制度基础。彼时,丝绸之路的贸易和人流从未因政治分裂而完全中断,某种程度上,元朝的大一统让东西方交流更为畅通。

**明清更迭后的疆域整合与近现代冲突**

进入明朝之后,海上贸易逐步兴起、陆上丝绸之路走向衰微。明军在新疆仅设哈密卫等少数机构,西域多为地方政权和游牧部族控制。准噶尔部势力崛起,为日后清朝收复新疆埋下伏笔。

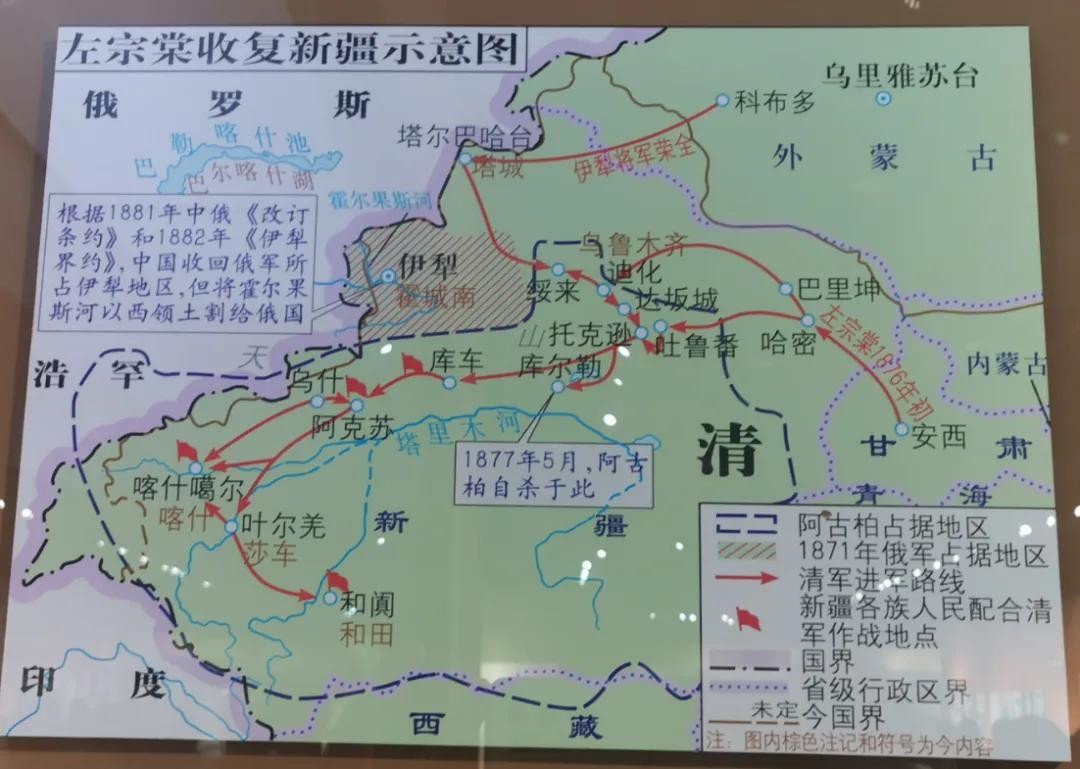

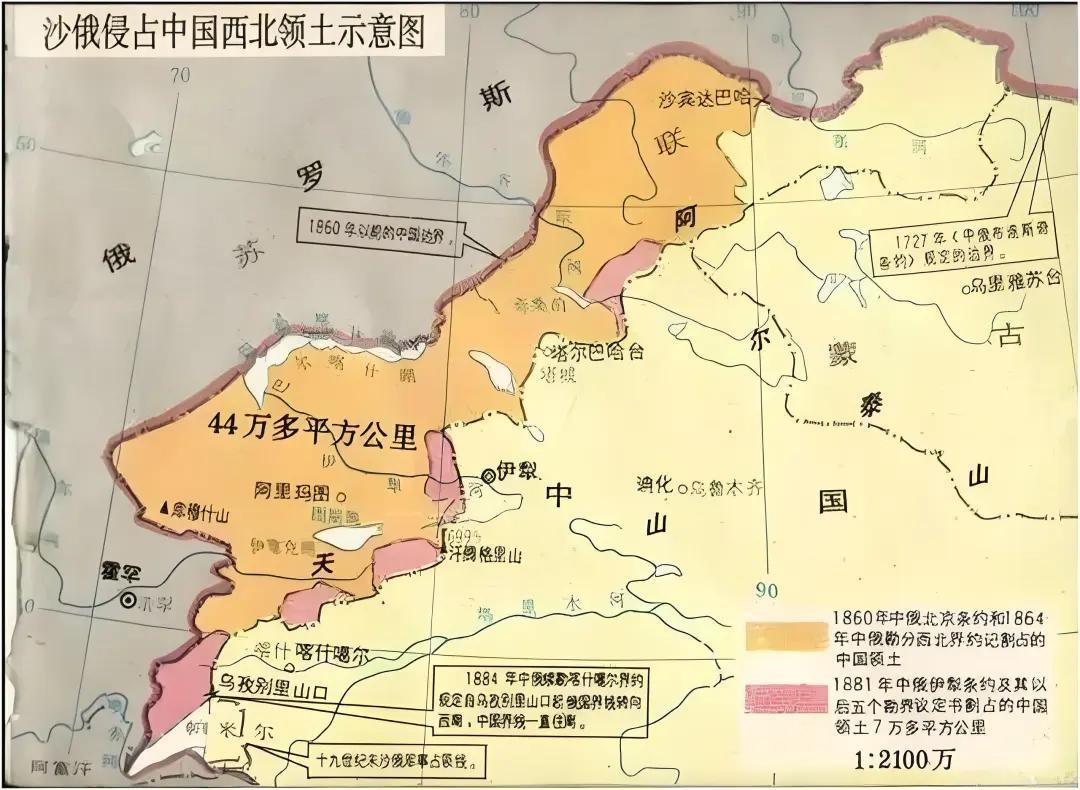

清朝三代皇帝康、雍、乾均曾兵征西域,准噶尔汗国被彻底平息后,乾隆皇帝将此地命名为“新疆”,明确为故土新归。尔后在伊犁设伊犁将军府,新疆成为中国版图不可分割的一部分。这同时伴随一系列复杂国际斗争。鸦片战争、沙俄逼迫割让新疆西北部44万平方公里,阿古柏入侵南疆、俄军占领伊犁,清政府面临生死存亡关头。左宗棠坚决主张“新疆不可弃”,率军出征收复丢失的领地。相关档案(如《左宗棠新疆收复文献合集》)显示,他历时数年,以武力和外交交锋,最终逼俄国归还伊犁,并在新疆建省。制定“新疆”省名,不单是地缘政治的决定,也蕴涵了民族凝聚和国家战略。

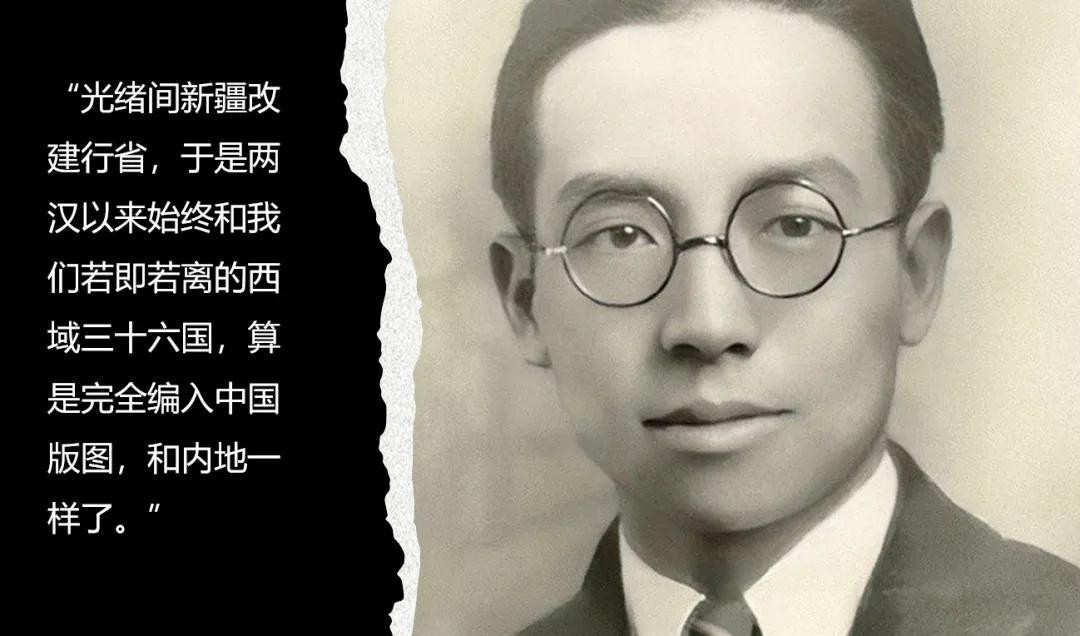

1884年,新疆正式设为省份,行政中心由伊犁迁至今乌鲁木齐。从此,“新疆”成了专用地名。近现代梁启超曾感慨,新疆入版图,才让昔日西域三十六国真正变为与内地同等的一部分。

**民国、现代:“和合”与“发展”的历史转场**

民国时期新疆历经多位军事首领更迭,整体仍受中央政府管辖,虽动荡不断,但行政制度延续。到1949年新中国成立,陶峙岳、包尔汗响应起义,王震率军进驻乌鲁木齐,实现和平解放。此后,国家机制全面推行,社会开发与民族团结获得前所未有的进步。最新统计数据(2023年国家统计局新疆分局)显示,新疆GDP已突破1.6万亿元,人口突破2500万。

值得注意的是,新疆不是单一民族聚居区,而是56个民族共存的典型。随着“一带一路”倡议推进,新疆再度成为全球经济网络中的关键节点。实际调研表明,乌鲁木齐国际陆港区如今已成为欧亚贸易量最大的陆路枢纽之一,日均货运吞吐量持续攀升。多位物流企业负责人证实,西域从历史上的“通道”变为现代“动力轴”,区域经济融合显著。

**历史给我们的启示——多元共生、开放整合是新疆特色**

总览近两千年历史,疆域的归属几经变动,但始终未脱中国版图。每一轮政权更替和民族迁徙,都带来了文化交融与经济互动。史实证明,不论政治强盛还是动荡分裂,西域始终与中原息息相连。

新疆,不仅代表着“故土新归”,更是中国西部开放融合、多民族共生的地理缩影。未来,这片广阔土地还将通过更加多元、协调的制度设计、经济战略和文化交流,持续强化与全国,乃至世界的联系。

最后,站在今天回望新疆的历史,可以说它是中国历史多元融合、东西碰撞的典型缩影。疆域的跨越、政权的更替、民族的交融,赋予了新疆独特的文化和战略价值。如果你对新疆还有哪些不同角度的问题,也欢迎留言讨论。