本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

1979年2月1日,霍梅尼踏上德黑兰机场的那一刻,现场一片寂静。

不是没人欢迎,而是太多人不知该如何表达。

他离开这个国家已经整整十五年。

可现在,整个国家在等他回来。

可如果把时间再往前拨三十年,很少有人会想到,有一天,这个满头白发的教士会成为伊朗的掌舵人。

那会儿,人们口中的“希望”,是另一个人。

1951年春天,伊朗议会投票通过了一项决定:把英伊石油公司收归国有。

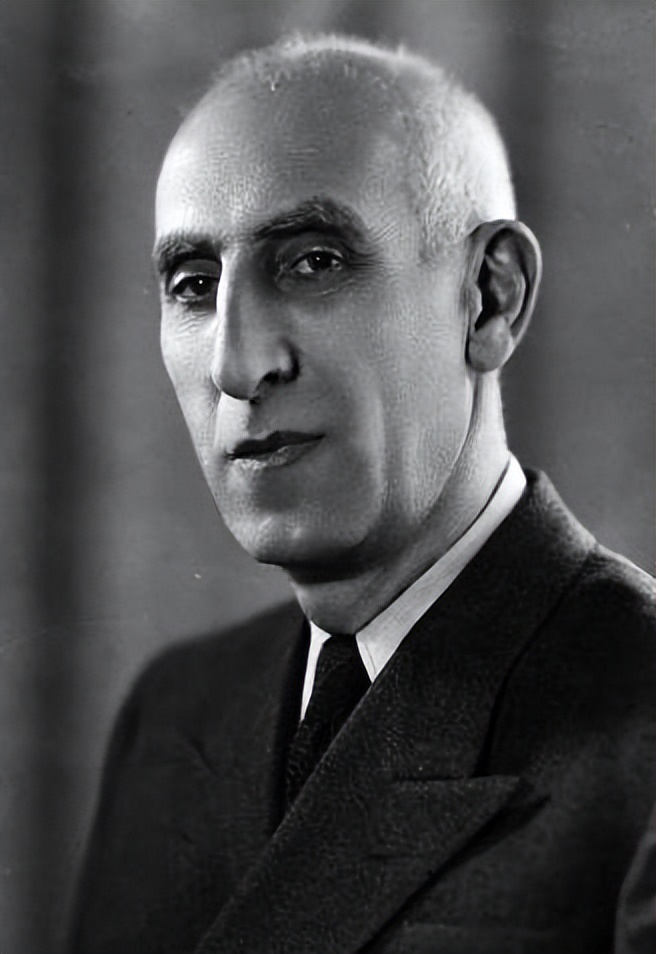

这个提议的核心推动者,是总理穆罕默德·摩萨台。

他出身贵族,受过欧洲教育,说话慢条斯理,却敢和英国人谈条件。

可这场国有化风波没能持续太久。1953年夏,美国中央情报局和英国情报机构联合发起“阿贾克斯行动”,一场政变在德黑兰悄然展开。

那几天的气氛很怪。

街头巷尾传着风声,说军队调动异常。8月19日那天清晨,摩萨台的官邸被包围。

士兵破门而入,把他从书房带走。

当时他正坐在地毯上批阅文件,听说有人闯入,只轻声说了一句:“我不后悔。”

从那以后,伊朗的政局彻底改写。

国王巴列维重新掌权,摩萨台则被软禁至终老。

政变之后,王室恢复了对军队、警察乃至整个国家机器的控制。

可摩萨台的倒台,也在民间埋下了不满的种子。

1963年前后,巴列维开始推行被称为“白色革命”的一系列改革。

土地重分、妇女参政、教育普及,看起来很现代。

可这些政策,真正受益的只是少数城市精英。

农村的土地改革,很多时候只是把地从一批地主手里,转到另一批人手里。

农民拿到地没多久,又被迫以低价卖出。

那时候的农民说:“我们只是换了个地主。”

更重要的是,宗教机构的影响力被大幅削弱。

神学院的土地被收回,宗教税被取消,甚至伊斯兰教法庭也逐步停运。

这些政策让不少教士感到不安。

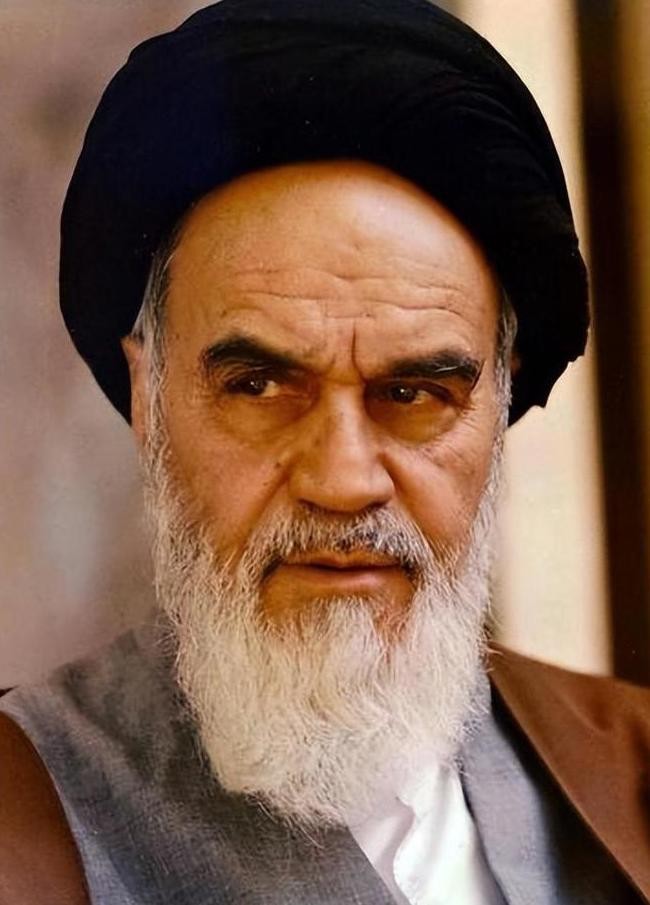

而其中最坚定的反对者,就是霍梅尼。

他最早在库姆神学院讲学,说话犀利,不留情面。1963年,他第一次被逮捕,就是因为公开批评巴列维的改革是“背叛伊斯兰”。

被释放后,他没有退让。

第二年又被捕,这次直接被流放到伊拉克。

很多人以为他从此不会再回来。

可没想到,他在流亡期间反而影响力更大了。

那时候的伊朗,街头巷尾都流传着他的录音带。

这些磁带从伊拉克、科威特甚至法国寄来,内容大多是他的讲道和对当前局势的看法。

大学生、商人、出租车司机,甚至有军官在听。

1978年秋天,局势开始失控。

德黑兰爆发大规模抗议。

最初只是几起学生示威,警察镇压后反而激起更多抵抗。11月,伊斯法罕几十个清真寺的信徒集体罢工。12月,霍拉姆沙赫尔港的工人停工。

全国一半的石油产能停摆。

王室高层开始慌了。

军队内部也出现分裂。

有士兵在游行队伍中递水,有军官拒绝开枪。1月16日,国王巴列维离开德黑兰前往埃及,说是“暂时休养”。

可谁都知道,他是走了,再也没回来。

霍梅尼回国的那天,飞机降落时没有任何官方欢迎仪式。

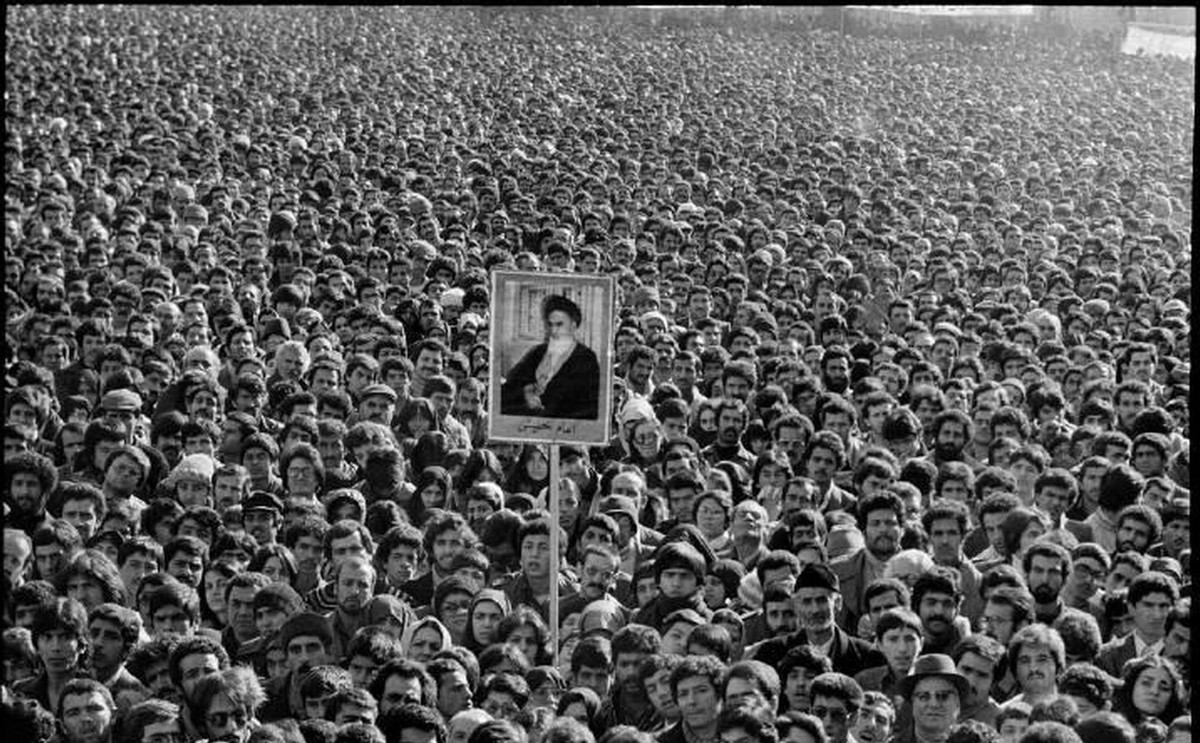

但跑道两侧,站满了人。

有的举着他的画像,有的默默站着流泪。

他穿着黑袍,神情平静,走得很慢。

一名记者问他:“你现在最想做的是什么?”他只说:“完成人民的使命。”

2月10日晚上,忠于王室的皇家卫队宣布投降。

第二天,伊朗广播电台发布消息:政府被革命力量接管。

可接下来的事,远比想象中复杂。

那时,反对王室的八个主要政治派别都在争取主导地位。

有激进的伊斯兰教派,也有世俗的民族主义者,还有信奉马列主义的左翼组织。

最早协助发动游击战的库尔德势力,也希望争取地方自治。

但霍梅尼的伊斯兰共和党掌握了话语权。

他提出要通过全民公投决定国家制度。1979年4月1日,结果出炉:98.2%的投票者支持建立“伊斯兰共和国”。

这之后,新宪法草案迅速出台,设立了“最高领袖”的职位,霍梅尼成为第一任。

军队重组,原王室军人被迫退役或接受再培训。

新成立的“伊斯兰革命卫队”,直接对最高领袖负责。

其他政党逐渐被边缘化。

伊朗民族阵线遭解散,图德党成员被捕,库尔德武装在西部被清剿。

到1981年,伊朗政坛只剩下一个声音。

但也正因如此,霍梅尼成为了这个时代极具争议的人物。

他不是一位传统意义上的政治家,他更像是一位信仰坚定、不愿妥协的宗教导师。

可在那个动荡的年代,正是这种坚定,让他赢得了多数人的信任。

霍梅尼曾说过一句话:“政权可以改变,信仰不能。”这句话后来被印在德黑兰大学的墙上,至今还在。

1989年6月3日,霍梅尼在德黑兰病逝。

出殡那天,超过两百万人走上街头。

整个城市封路,所有广播只播放古兰经和悼词。

那天之后,再也没人那样叫他“霍梅尼先生”了。

参考资料:

阿巴斯·阿马纳特,《伊朗:现代国家的形成》,牛津大学出版社,2017年

埃里克·霍布斯鲍姆,《极端的年代:1914-1991年的短二十世纪》,商务印书馆,2009年

马沙尔·赛赫、《霍梅尼传:伊朗革命的灵魂》,哈珀柯林斯出版社,1999年

《美国中央情报局阿贾克斯行动档案》,国家安全档案馆(NSA),解密文件,2000年

穆罕默德·摩萨台,《被背叛的民主:摩萨台回忆录》,德黑兰大学出版社,1986年