马髻山的韵致,在粗犷与恬淡间,给平日心情浮躁的城中游客,平添了一份冷静和思考。我此次登临,缘于陪一位青岛来的同学,他老家就住在离山不远的薛家水磨村。在沂蒙老区奔波多年,我竟是第一次用心来攀援马髻山。

马髻山之得名,源于马鬐山的标志—马口石。马口石是由三块高达近百米的天然巨石垒叠而成,因其形如嘶鸣的马口而得名。从远处看,矗立在山南最高处。马口石离地百尺,突兀拔起,四面绝壁如削,但巨石之上却生长着茂密的芦苇,如烈马的鬃鬐,马鬐山的“鬐”字也由此而来。当然,还有一个传说是,南宋金国将领王仙被杀后,其坐骑脱缰至山巅悲嘶而死,后化成巨石,因形如烈马昂首,故名。如今传说中的骏马是看不到了。但宽阔向阳的仙人洞、鬼斧神工的老母洞,具有浓郁道教情结的寿星洞,在文人墨客留下的题词石刻中,感受古意盎然的滋味,也是一种难得的享受。

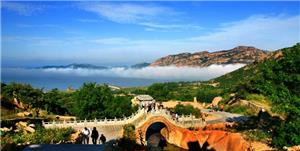

十月五日,天晴气朗的清晨,与学友相约在千年古镇大店,东行六公里便到了天马湖南岸码头。弃车登船,水路上,一行人如在梦中,悄然感受到着这“山疑画里看,水作琴中听”的江南诗韵。正享受美景间,至北岸码头,不得不踏上山间小道。

我们拾级而上,满坡奇妙胜景让人目不暇接。山石在大自然鬼斧神工的雕刻下,呈现出各种形态,或为人形或呈鸟状或似兽举,望之栩栩如生,神形奇异,一直连到山顶。以心听之,万音齐发,充盈宇宙,全是石头的韵律,石头的禅语。这是一部山石的交响,这是一曲雅逸的静穆,若是不懂得生命真义的人,又怎能体会它清奇明快的节奏和优美和谐的旋律?

中间,路过岛上复建的千年古寺——甘露寺,是汉代建立的大寺,曾经与镇江 甘露寺齐名,有南北甘露寺之称。几度毁于战火,现为今人重建。寺中重修了观世间菩萨和诸多佛教人物,游客热衷祈福,是以香火鼎盛。不远处的山顶,有一片平地,为有记载的名胜古迹-“山城”内城。《重修莒志》载:金代红袄军首领杨妙真、李全修建抗金根据地,“城自山顶筑起,逶迤而下,沿浔河之滨,至于平野之上,面积约有二、三十平方公里”。现存内城中心就在这小平地上,目前尚有礌石、马槽、碾、磨旗杆座子等残迹。虽然不懂风水,仍觉这是一块宝地:它倚坐成君临天下之势,突兀于一块平地之上,林涛阵阵自脚下直拍向很远很远,可容万马千军沉沉踏来呼啸而过;侧左侧右,有矮山似座椅,林茂草密,千百翅小虫山雀潜跃其间,唧唧啾啾,此起彼伏,似满山生灵在唱造化的奥秘玄旨。难怪那翠鸟、凤头百灵、喜鹊、杜鹃、雨燕等精灵喜欢阖上眼帘在此听取山籁。

内城周围,遍布斩将台、棋盘阵、演武石等古迹,这些都演绎着杨妙真在此下寨,率十万精兵演绎出的那曲“巾帼不让须眉”的抗金乐章。至今,山的摩崖上仍有杨妙真的亲笔石刻:“嘉定九年四娘子此山下寨”。11个大字历经沧桑千余年,依然清晰可辨,其被列入国家级保护文物。

我们终于步临“望海楼”,“会当凌绝顶”的感觉油然而生。在这里远眺波光万顷、粼光闪闪的天马湖让我心潮激荡,思绪被牵得好远好远……我想起了兵荒马乱的宋末元初,想起了抗金英雄杨妙真,想到那时家无炊烟的平民百姓,又想起了东亚的紧张局势,思索着未来的生活。我不由得记起了“谁当横刀立马,唯我彭大将军”,“磨砺以须,问天下头颅几许;及锋而试,看老夫手段如何?”的豪迈诗句。我要把自己这亲切而遥远的追索与怀思,一点一滴地洒在马髻山顶……

另寻一条幽径下山,幸未错过金蟾泉,这里出产的蟾,名曰天蟾,其生异相,为绿背红肚皮,让人惊讶不已。究其原因,问几名游客,皆笑而讲不清。怀着疑问,路过一处清泉,顿觉口干舌燥,立于泉边,掬一捧入口,顿时甘香馥郁,凉爽漫遍全身。我啜饮着这山体沁出的秀俊灵气,看到清泉自手中跌落碎成珠玑,林中鸟从枝头掠过鸣声远逸,天上云怡然缱绻流向天际,悠悠清风夹携着野花松脂的氤氲舒畅我的呼吸,飘曳我的衣袖,梳弄我的发丝,摩挲我的颜面,遂有一股浩然淋漓之气,自足下山石间涌向丹田,忍不住发声大喊“你好”!

到了山脚下,又复乘船离开,回眸远望,马鬐山巍峨雄壮,气势恢宏,碧波环绕,山色融于湖光,潋滟溟蒙-----

意念中,不愿下山,真想成为一只山雀,一翅小虫,一片石子或一茎花木、一尾游鱼,在马髻山和天马湖中悠闲守望,听晨钟暮鼓,吟早唱晚。