“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”在2024年年末已经被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,蛇年春节成为了第一个世界非遗版春节。

金蛇纳福启新程,在农历新年即将到来之际,行知读书会到华东师范大学历史学系教授李磊做客,带领读者们一同走进“春节”,探索传统文化中的天时与民俗,感受那些古老而生动的文化记忆。

李磊做客行知读书会

在中国,春节标志着新年的开始,以传统历法正月初一为岁首。李磊的分享从“岁时”说起,他首先介绍了中国农历的源流。中国的农历是十分特殊的“阴阳历”——既使用阴历月,又用闰月来保证年的平均长度为阳历年长。

农历、元旦、春节、二十四节气……这些耳熟能详的名词体现了中国先民的智慧。春节前后,中国民众会开展一系列的社会实践,辞旧迎新、祈福纳祥,欢庆家庭团圆,这一庆祝的过程称作“过年”。

过年从“腊八”开始,便有了“年味儿”,吃腊八粥的习俗延续至今。腊月十五“祭玉帝”,这一天,人们会去寺庙、道观里拜祭玉帝,祈求赐福。腊月二十三,祭祀“灶神”;在中国北方,这一天也被称作“小年”。而在南方,“小年”则通常在腊月二十四。“除夕”,俗称“年三十”,是农历年的最后一天。在大月时,也称作“大年三十”;在小月时,则为廿九日。

春联由古代桃符演变而成

“除夕”的正式称呼是什么呢?李磊介绍:“叫‘除日’,也叫‘岁除’,‘除’的意思就是离开,引申为改变。‘夕’是日暮,太阳落山了。除夕的意思是去年那一年到今年第二天傍晚,阴阳交替的时代,阴阳交替以‘除夕’来表示,这是除夕的本义所在,是一种时间概念。”

李磊还引用了古代诗人杜甫、张耒、陆游的诗句,以及周绍良、老舍、梁实秋、沈从文等文学大师的文章,为大家讲解腊八习俗和春节文化。

过春节,贴春联必不可少。李磊介绍,这一民俗起源于五代。“最初是为了辟邪除灾、迎祥纳福,最早的‘春联’其实是桃木,做成了上古大神,比如说神荼、郁垒的形象,这些属于山海经或者更早时期传说的神,置于门上,目的是保护大家能够平安。到了宋代,因为科举下移,老百姓基本上都识字了,所以开始由图像变成文字。文字本身就有力量,古人也相信文字可以通神。人们也常请有学问的人来写春联,他们相信有学问会写很美好的字,又会很有寓意,也可以带来很好的德性。”

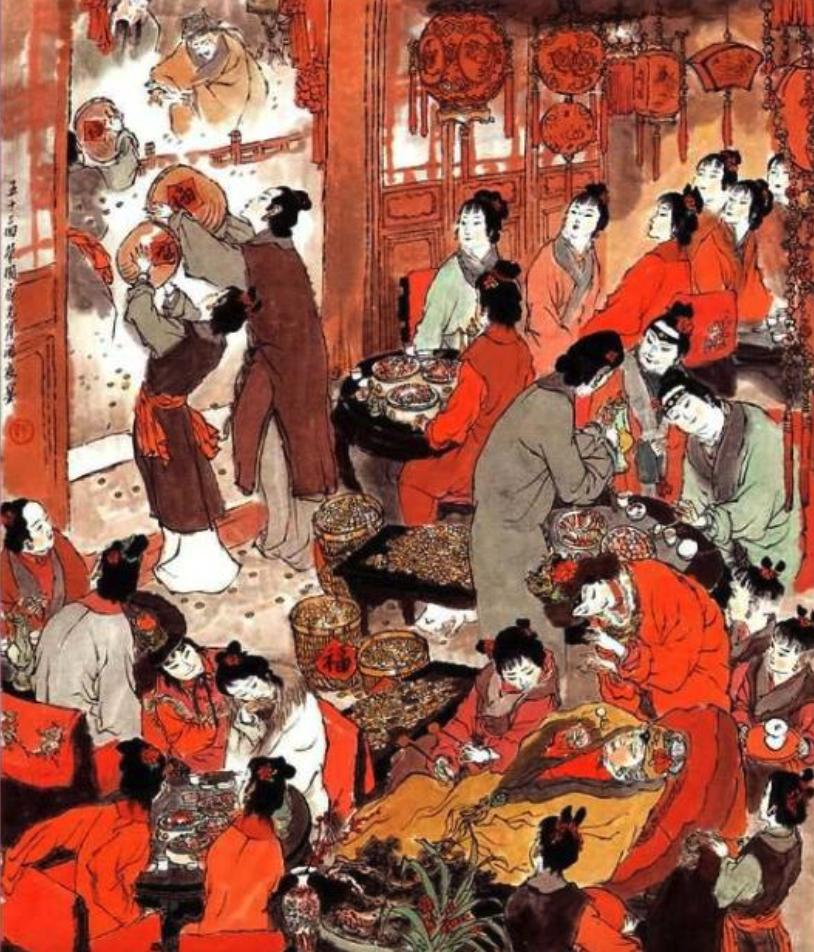

《红楼梦》中散压岁钱的场景,戴敦邦绘。

压岁钱的来源可以追溯到汉代,当时被称为“压胜钱”或“大压胜钱”,这些钱币并非市面上流通的货币,而是专为佩带玩赏而铸造的避邪物品。正面通常铸有吉祥语,如“千秋万岁”“天下太平”“去殃除凶”等等,背面有龙凤、龟蛇、双鱼、星斗等等有不同的寓意。

正月初一早晨放爆竹,叫做“开门炮仗”,取意“满堂红”。正月初二“回娘家”;正月初四“迎灶神”;正月初五“迎财神”;正月初七为“人日”……直到正月十五“元宵节”,闹花灯、吃汤圆,“过年”也进入了尾声。整个春节,人们祭祀天地与祖先,并向长辈、亲友及邻里,表达对新的一年的美好祝愿。

“春节,在中国人心中有着极高的认同感,是我们共同的文化记忆。对于‘春节何来’及‘岁时与风物’的持续讲述,也是为传承中华文化、讲好中国传统文化故事贡献力量。”李磊说。

行知读书会由宝山区大场镇文化中心、阎华工作室、上海人民出版社市场部主办。

澎湃新闻记者 薛松

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)