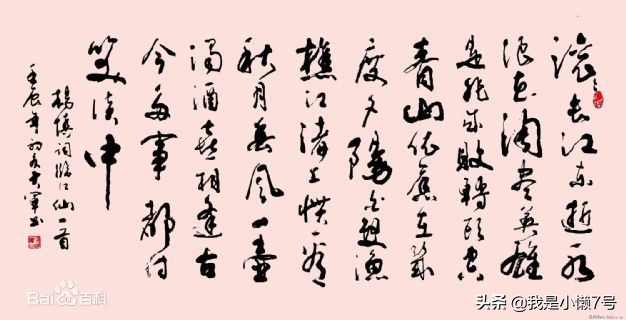

说起杨慎,可能很多人会有点儿不太熟悉,但是一起头‘滚滚长江东逝水’,大多数人都能接出后句‘浪花淘尽英雄’。这要归源于清初时期的毛宗岗,他在改写《三国演义》时,将这首词放在了卷首,以至于现在这首词已经成了三国的代名词,这就是杨慎的《临江仙》。

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

图片来源于网上搜索

杨慎,字用修,号升庵。他的父亲就是明代武宗时期的内阁首辅杨廷和。从小生于官宦之家并长在京师的杨慎,并没有像其他贵族公子一样吃喝玩乐,而是从小就“奋志读书,不出户外”。杨慎24岁时,就在科举考试中殿试及第第一名,人称“杨状元”,后被授官翰林院修撰。

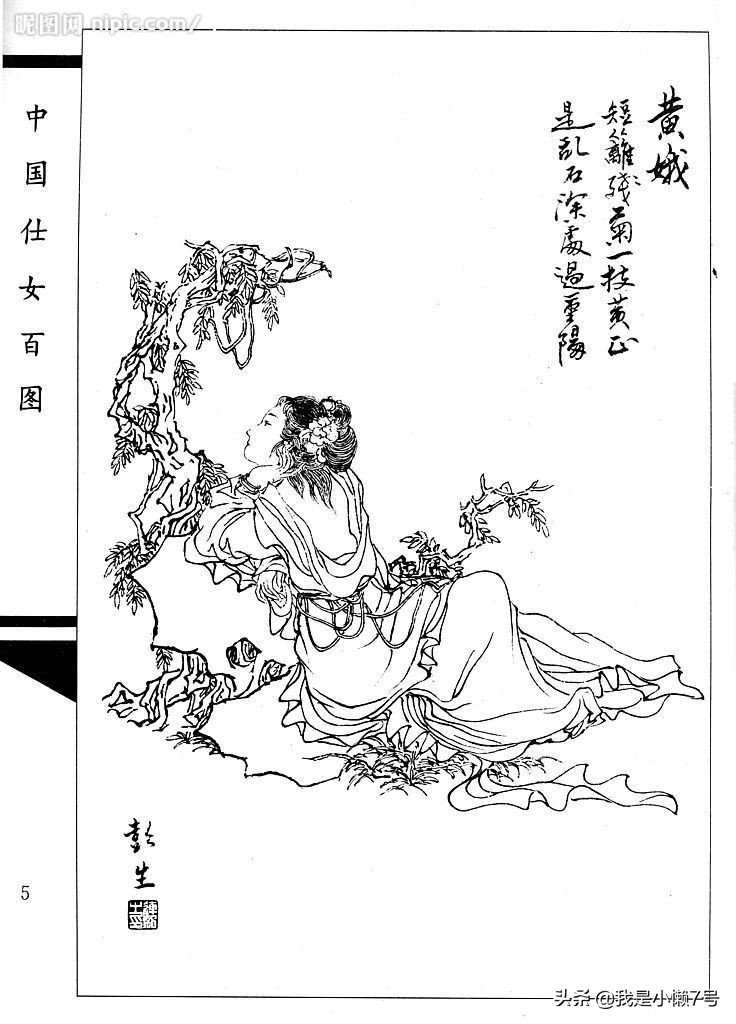

花开并蒂,各表一枝,再来说说今天的另一位主人公——黄峨。

黄峨同样出生在官宦之家,父亲是黄珂,当时任御史,和杨慎的父亲既是同僚又是同乡,两家是世交,所以走得更为亲近些。相差10岁的杨慎和黄峨虽然不是青梅竹马,但两人也是互相钦羡的。

黄峨的父亲曾官至工部尚书,学识渊博,其母亲也是出身名门望族,知书识礼,儒雅贤惠,黄峨就是在这样良好的家庭氛围中成长。

黄峨在母亲的教导下,琴棋书画,样样精通,对于作诗填词,更是不在话下。还未及笄的黄峨,已经是京城人人称赞的名媛才女了。

图片来源于网上搜索

及笄之后,前来为那些显贵子弟求婚的媒人是络绎不绝。可是黄峨对每一个来访者都有礼相待,婉言谢绝。时间久了黄母有些慌了,对黄峨说“峨儿,你也不小了,这么多来求婚的男人都不如你的心意吗?”

黄峨说:“来求婚的人确实都很优秀,可是我不爱他们,既然没有爱,勉强凑活在一起是痛苦的,母亲,我想找一个有才有德的郎君,就像杨世兄那样学识渊博的状元郎。”

黄母只得叹一口气,知女莫若母,不是不明白女儿的心思,只是毕竟杨慎只有一个,况且早就婚配,不想勉强女儿,也只能在心中默默期盼峨儿能够早日碰到一个如意郎君。

明武宗正德九年,皇帝朱厚照过于荒嬉无度,荒疏朝政,再加上宦官的恣意枉为让黄珂心有戚戚,索性便辞官不做,携带着妻女老小回了老家四川遂宁。

在遂宁,有一个家缠万贯的少年郎,素闻待字闺中的黄峨才貌双全,品德兼备,便亲自去拜会黄峨,向她求亲。每次去都会带着千金厚礼。黄峨每次也都会庄重严肃的接待他,并婉转提醒二人并不适合。等少年郎前脚刚走,她便命人将礼物原封不动的送还回去。越是这样,少年郎心中越是敬重黄峨,也倍感自己这样屡次打扰她实在不应该。

寒来暑往,闺阁中的黄峨偶尔想起在京城里的亲朋好友时,便会拨动琴弦,弹唱起新作的《玉堂春》:

东风芳草竞芊绵,何处是王孙故园?梦断魂劳人又远,对花枝、空忆当年……

远在京城的世兄杨慎,偶然间读到了此曲,对黄峨的才情也是赞叹不已。

图片来源于网上搜索

当时,正德皇帝终日在“豹房新宅”肆意淫乐,不理朝政,又宠信佞臣江彬,在江彬的诱导下,屡屡出巡,骚扰百姓,弄得人心惶惶。年轻的杨慎忧国忧民,实在看不下去,便向皇帝上了一篇《丁丑封事》,然而正德皇帝并不理睬,荒淫如故。最终杨慎对朝廷失望便辞官回了四川老家。回到故乡不久,杨慎的夫人王安人便染恶疾去世了,对于本就辞官抑郁的杨慎来说,真是雪上加霜。不过,那种天注定的缘分也来临了。

在新都老家的杨慎偶然得知那个聪明有才的世妹黄峨已年过20,却还尚未许配人家,仍在遂宁闺阁之中。而此时的自己已经30岁,杨慎试着跟父亲谈论此事,提起了黄峨。两家交往已久,杨父也很喜欢这个贤侄女,自然乐见其成。杨慎打定主意便遣人上门替自己去说媒,殊不知一说就成了。只是杨慎哪里知道,他早就是黄峨心中的白马王子,黄峨一直不嫁,也是在等他盼他呢。

听到媒人回信,杨慎立即就备办了丰厚的聘礼,亲自前往遂宁去迎娶黄峨。十里红妆,倾城震动,人们都争先恐后的前来看这位“尚书女儿知府妹,宰相媳妇状元妻”的绰约风姿。

黄峨和杨慎成婚后就住在新都状元府里,夫妻二人每天一起吟诗论文,弹琴作画,惬意极了。黄峨更是写下情意绵绵的《庭榴》:

移来西域种多奇,槛外绯花掩映时。

不为秋深能结实,肯于夏半烂生姿。

翻嫌桃李开何早,独秉灵根放故迟。

朵朵如霞明照眼,晚凉相对更放宜。

才子爱佳人,杨慎又怎能读不懂妻子诗里的情意呢,一字一句的读罢,不禁热泪盈眶, 彼此相拥。志同道合的伴侣、至死不渝的爱情都不易得,还好他们彼此等到了。

在新都老家,二人着实度过了一段神仙眷侣的时光。

第二年,朝廷又召杨慎回京复任翰林修撰,黄峨便陪同丈夫一起告别了故乡,去了京城。

图片来源于网上搜索

好景不长,历史“大礼议”事件的发生,让杨慎这个状元郎一朝成为滇海囚,结束了杨慎的政治生涯。

嘉靖三年(1524),杨氏父子在“议大礼”的政争中,忤触嘉靖帝,杨慎两受“廷杖”,谪戍云南永昌卫。杨廷和被迫辞职还乡。

遭受廷杖的杨慎,被折磨的异常憔悴 ,不许家人话别,直接由解差押送出发去云南。年轻的黄峨得知后尽管悲痛万分,肝肠寸断,但是有学识的她并没有慌乱,待妥善安排好家中一切,黄峨便匆匆追赶去,誓与丈夫同生死,共患难。

这一路上注定是不太平的,尽管杨慎已经充军发遣,但是他的政敌也是不会轻易放过他的,黄峨、杨慎乘船沿北运河向南行驶,一路上刺客不断,幸亏黄峨早有提防,才未遭毒手。一路上历经辛苦,幸好在黄峨的精心抚慰照料下,杨慎的精神状态在慢慢转好,身上的伤势也基本痊愈了。到了湖北江陵,已是云南和四川的分道之处了,杨慎不忍累及爱妻,加上还有家里事情也需要妻子回去主持,于是就坚持让黄峨回了老家新都。临别前夫妻相拥相泣,难舍难分,和着呼呼的风,杨慎悲怆低沉吟唱《临江仙.戍云南江陵别内》:

楚塞巴山横渡口,行人莫上江楼。征骖去棹两悠悠,相看临远水,独自上孤舟。

却羡多情沙上鸟,双飞双宿河洲。今宵明月为谁留。团团清影好,偏照别离愁。

黄峨悲痛欲绝,在这种状态下,任何语言都是苍白的,纵有千言万语,也不知从何说起,只能把内心的痛楚用尽力气唱出来,也就是《罗江怨.闺情》:

空庭月影斜,东方亮也。金鸡惊散枕边蝶。长亭十里,阳关三叠。

相思相见何年月?泪流襟上血,愁穿心上结。鸳鸯被冷雕鞍热 。

青山隐隐遮,行人去也。羊肠小道几回折。雁声不到,马蹄不恼。

恼人正是寒冬节。长空孤雁灭,平芜远树接。倚楼人冷栏干热。

关山转望赊,程途倦也。愁人莫与愁人说。离乡背井,瞻天望阙。

丹青难把衷肠写。炎方风景别,京华音信绝。世情休问凉和热

字字血,声声泪,黄峨唱完便昏厥了过去,杨慎派人护送黄峨回新都,自己则被押解着去了云南。

回到新都的黄峨,真是度日如年,她常常想起过去两人诗情画意的夫妻生活,那是多么幸福的时刻啊!桂湖边上,杨慎曾经种植的桂树正绽蕊飘香,而种树的人却远在他乡受苦受难。

夫妻离别意,百般思念情,黄峨铺笺展笔,先后写下了《别意》:

才经赏月时,又度菊花期。

岁月东流水,人生远别离。

以及《黄莺儿》:

晴雨酿春寒,见繁花树树残,泥涂满眼登临倦,江流几湾?

云山几盘?天涯极目空肠断,寄书难。无情征雁,飞不到滇南。

远在滇南的杨慎读到妻子这首饱含衷情的散曲,倍加赞赏,他不甘落后于夫人,也和作了几首。夫妻二人就这样苦中作乐,在精神上互相安慰。

两年后,杨廷和因为担忧国事,思念儿子,忧思成疾,杨慎听闻后,回蜀探望。父子相见,杨廷和心里高兴,病很快也就好了。杨慎在家只能待一个月,在家公杨廷和的支持下,黄峨便随同杨慎一同去了云南边陲。

尽管流放的生活很苦,好在夫妻在一起,二人同甘共苦,互相体贴,日子也还相安无事。

故乡传来消息,杨廷和病故了,黄峨不得不告别丈夫,回蜀料理安排家公的后事,同时替夫挑起家庭的重担。

寒来暑往,夫妻长期分离,黄峨日思夜想千里之外的丈夫,声泪俱下的写下《寄夫》

雁飞曾不到衡阳,锦字何由寄永昌。

三春花柳妾薄命,六诏风烟君断肠。

曰归曰归愁岁暮,其雨其雨怨朝阳。

相怜空有刀环约,何日金鸡下夜郎?

或者是想到了历史上各种英雄豪杰,也或者是联想到了自己,苦读诗书多年,一朝中举,幻想能想成为父亲那样的权倾一时的政治领袖,经历三十多年的流放谪戍生活,现实中的磋磨,也终让杨慎清醒的认识到了,自己此生被赦放已经无望。于是写下了那首流传至今的《临江仙》。或许是杨慎最终明白的一个道理吧:万事皆空!

嘉靖三十八年(1559年)七月六日(8月8日),杨慎在昆明病逝,时年七十二岁 。临终时,他还以“临利不敢先人,见义不敢后身”勉励后人。杨慎去世后,还葬故乡新都 。

嘉靖四十年(1560年)冬,杨慎附葬于其父杨廷和墓旁。

隆庆元年(1567年),明穆宗追赠杨慎为光禄寺少卿 。明熹宗天启(1621年—1627年)年间,追谥‘文宪“。

隆庆三年(1569年),黄峨病逝,同丈夫一样,也活了72岁,并实现了与丈夫“生同心,死同穴”的誓言。