人们说起徐州,想到的第一印象几乎都绕不开一个词:“中原古战场”。大街小巷,饭桌茶余,不管南方北方,总有人谈起这块土地的故事。可如果真要追问一句,这所谓的“中原”现在究竟安在何处?不少人下意识就咬定,它是不是该算在河南、山东那一溜?结果翻开地图发现,答案偏偏拧着劲地落在江苏。明明身在江淮之间,徐州人却一直活成了“局外人”。江苏省内排行老六的GDP,口音却半点不像苏南那些吴语区,河大平原地形优渥,饭馆里的菜谱、路边小吃也都更像鲁菜一系。你说这地儿,到底该算哪一头?可到底为啥,它一直在江苏的名册上?

徐州,位置不陌生。粗看中国版图,正好卡在南北交错的节点。东望黄海,北接山东,西扼河南门户,南跨淮河。全境不过一万一千多平方公里,地势却是一马平川。乍一看好像顺理成章,但历史说起来,徐州其实偏又“不正宗”,多少有点“冒顶”的意味。明明文化和地理上都更靠近山东,可世世代代,硬生生把自己混进了江苏这个江南省份。这么一说,是不是有点别扭?但一看沿革,徐州偏偏就是这么干的。

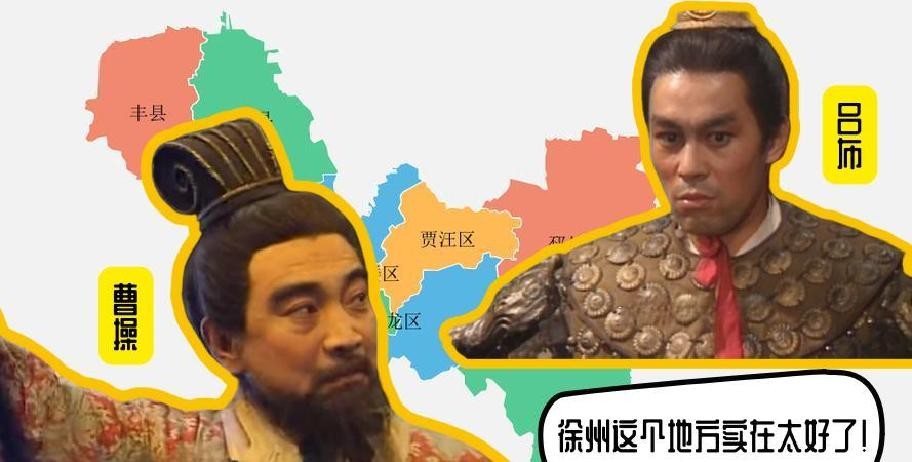

古代的地名讲究九州八荒。徐州,正是其中之一。《尚书·禹贡》里,徐州大致合今苏北、皖北、鲁南。到了汉代,设立了十三刺史部,徐州包括楚、广陵、泗水和下邳、琅琊、东海、临淮几个大郡。三国时,更是群雄必争之所。看过《三国演义》的,总不能忘了刘备三让徐州、吕布虎踞彭城、曹操挥师东来。每一次天下大变,徐州都是棋盘上的焦点。大军云集,调兵遣将,没有山脉阻隔,粮草充足。谁占据徐州,谁就多一分底气。也正因如此,这里从不是安稳之地。地处四战之地,被一轮又一轮的风暴裹挟。这里不养温婉书生,只养得一派豪气。

大部分现代江苏人南北分明,语音、饮食、习俗处处有界限。偏偏徐州人在这些细节上极像山东邻居。街头巷尾少见苏南的绵软吴语,更多是带着“徐普”腔调的官话。饮食不用说,酒桌上拼的是沛公酒,菜盘子里鲁味重,牛肉烩面、烧鸡炒面,满满一桌都能让山东人找回“家乡感”。更怪异的是全江苏也就这地方有集中供暖,冬天一到,徐州人起码不必瑟缩着穿秋裤等春天。有人戏称:徐州是江苏的“暖气叛徒”。其实真要计较,就算归谁家,风俗上已和江南分道扬镳了。这事儿追根溯源,恐怕不能全赖现代行政区划,而要叩问几千年的历史习惯。

地域的特殊性不仅是地图上的一笔。古往今来,徐州走出了十几位开国之主。汉高祖刘邦、曹魏曹操(你问他的籍贯,没个说法,反正历史上有意靠拢徐州)、南朝刘裕、齐国萧道成、梁朝萧衍、还有明太祖朱元璋的祖籍也紧挨着。乍一看,这种“盛产帝王”的特质好像带点神秘色彩。有人调侃,说徐州自古风水好,还真没什么“阴谋论”,就是因为“打仗多”。正所谓地处要冲,经历刀光剑影,弱肉强食再平常不过。这种常年战事、人口流动、杂糅出的人群气质,总归和温婉的江南差得太远。苏轼当年任徐州太守,写过徐人“长大,胆力绝人”。一语道破——不得不硬气,谁也保证不了明年能不能安生。

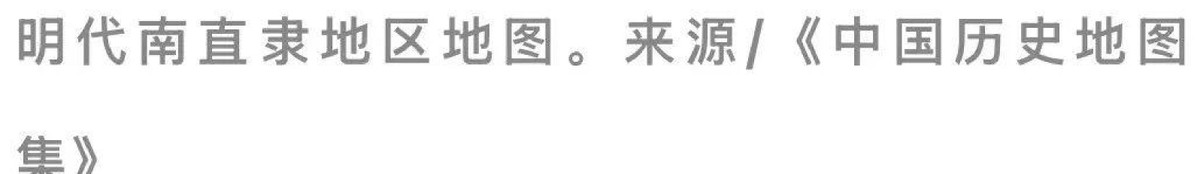

其实翻历史,徐州一直和山东等北方地带相亲。青州、徐州两处,地形差不多,气候、文化、宗族圈子也都通婚成系。隋唐之后,这里成了自保的“孤岛”,不是没被当做掣肘北朝的防线,就是干脆被南方看作边缘地带。举例,刘裕的夫人臧爱亲乃山东东莞人,跨省娶亲早已成常态。豪族通婚,合伙扛事,不沾南方的温柔,也不搀和北方的豪烈,更加“自在”。可外人总觉得奇怪,徐州这样风貌,为啥名义上偏要归江苏不归山东?其实理由也挺简单:从古至今,行政区划变动频繁。明清两代设省,地方“归宿”取决于实际治理需要,不是看风俗长相。

新中国建立初期,倒是真的让山东“暂管”过徐州几年。1949年淮海战役打响之后,国民党龟缩南京上海一带,整个苏北陷入“割据”。当时,山东已经彻底解放,行政架构完备,便顺理成章把徐州作为“托管地”纳入麾下。直到1953年,整个江苏重归统一,徐州才“回家”。这才是为什么有“徐州原属山东”的话茬。可去追脉络,更早时候宋、元、明、清的政区考察,徐州基本还是“南直隶”体系的人马。只是三四年时间,“寄人篱下”,便在网络流言里被无数次放大,仿佛成了历史定论。

行政归属之外,这些年经济联系倒确实越发紧密。2023年的政策文件里,山东主动提出要联合鲁南四市与徐州共建淮海经济区。这种以高铁、物流、产业带为纽带的规划,已经打破了“省界思维”。枣庄到新沂高铁、济宁到徐州铁路都要动工,日后南来北往一站直达。徐州将不再只是江苏一角的“边疆”,而是鲁苏皖的枢纽。长三角向北辐射,鲁南向南靠拢,谁都得打徐州的主意。那些“属于谁”的讨论,渐渐失去意义。

互联网流行梗说,“徐州人必须夜夜在省份认同上做选择题”。可在现实里,大部分市民操心的不是身份归属,而是明天高铁开通,工作机会多两成,还是四成。省际边界逐渐模糊,生活路径只看机遇,看哪个大项目先落地。你走在江苏的徐州街头,司机骂起人来透着山东味儿,超市里卖的又是江苏地方菜,孩子上的课业还和南京同步更新。到底像谁?谁也说不清。大概“混搭”才是这座城市的宿命。

有时候,所谓地域认同本不重要,市民们只想过自己的日子。可互联网上的争议总是停不下来。甚至“徐州该不该有暖气”都能撕几百楼。追溯历史,徐州确与鲁南血脉相亲,文化风俗也难割舍。可现实却又总被行政划分牵着鼻子走。江苏不太待见徐州的豪气,山东又早已习惯各自为政。奇怪吗?其实一点也不。

至于说“优势在我”,历史万变,只有徐州还在那。它不是省会,却是区域重镇。不是经济第一,却总有人惦记。现实的徐州介乎两个世界之间,上不着天,下不沾水。有人觉得憋屈,其实也有点潇洒。毕竟徐州人,最懂得如何在夹缝中求生。端着南方的碗,吃着北方的饭,有那么一丝“帝王之气”,也混杂了太多普通百姓的小算盘。

千年下来,这座城见证太多风雨。帝王将相,市井小民,都在它的土地上留下过痕迹。高铁飞驰,工地轰鸣,未来会有怎样的城市面貌,谁也说不好。行政区划随时代改变,文化归属在流动中沉淀。徐州是江苏的,还是山东的?数据显示,徐州2023年GDP达8472亿元,在全国百强城市中排第30位,却比济南、青岛等鲁南老大哥差了一截。人们以此为据,总为徐州能不能跻身一线大市争论不休。但在国家层面的空间布局规划之下,一切数据、排名,最终可能都没那么重要。

徐州还会是什么?也许谁也预料不到最终的模样。这座城始终在大时代的夹缝里默默生长。谁知道,有没有那么一天,连“归属”的话题也会变成“无所谓”?