来源:【天府融媒】

在川东的晨曦中,四川广安市岳池县的街巷被一缕缕米香唤醒。青石板路上,挑担的吆喝声与竹漏瓢击打沸水的声音交织,三百多年的光阴,便在这一碗碗雪白的米粉里浮沉。有食客为它的鲜滑软糯倾倒,有那“绝对”的传奇为它增色——这座小城,用一碗米粉,将对仗工整的诗意与人间烟火,熬成了骨汤般浓稠的历史。

清康熙年间,岳池人以石磨将桂朝米碾浆,用竹匾晾晒成丝,自此,米粉便融入了这座小城的血脉,成为代代相传的乡愁。相传宋末元初,该县坪滩乡民米兴浩为受伤的宋将郑斯勇磨米成浆,漏丝成粉,无意间成就了这道美食的雏形。至民国时期,当地人唐忠延的羊肉粉馆日销八百碗,范原禄的肥肠粉馆以豌豆炖汤为底,将麻辣鲜香刻进了岳池人的晨昏记忆。

老匠人常说,米粉的魂在桂朝米——这种稻米虽产量不高,却能让米线入口化渣,柔韧如绸。清晨的作坊里,米浆从漏瓢细孔中坠入沸水,瞬间凝成银丝,滤去浮沫后,骨头汤的醇白裹住米粉的莹润。红油泼辣,葱花翠嫩,一勺羊肉臊子浇下,麻辣与鲜香在舌尖掀起风暴,连寒意都为之退散。

2004年的一个清晨,有食客被岳池米粉的美味所触动,脱口吟出:“岳池好,好岳池,岳池米粉越吃越好吃。”三句叠字,五重谐音——“岳池”暗合“越吃”,“好吃”收尾点睛,平仄间藏着层层递进的欢愉。这副上联被镌刻在“米粉一条街”的牌坊上,另一侧立柱的下联却空着,仿佛在等待一场跨越时空的应答。

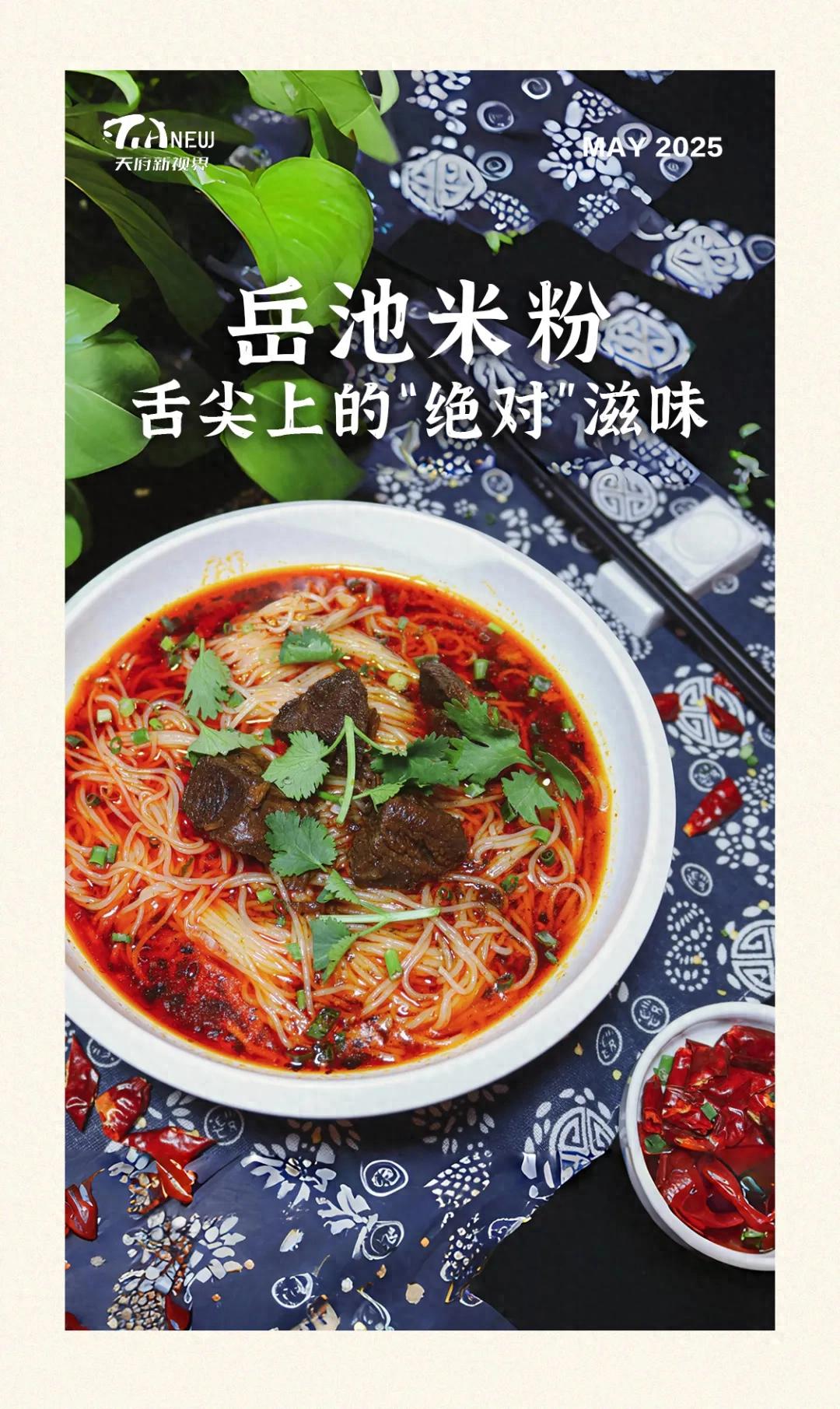

岳池米粉 图据广安日报

文人雅士纷至沓来。有人以“酒城香,香酒城,酒城老窖久存久香城”应和,却因“久存”与“酒城”音韵稍滞而落选;有人戏对“再婚难,难再婚,再婚人士再婚再难婚”,虽博得众人莞尔却难登大雅之堂。五千余份下联如雪片般飞来,却无一能破解“五叠水”谐音与递进句式的双重桎梏。一位文化学者感叹:“‘越’字仄声,下联须以平声递进词相配,而‘愈’‘更’皆为仄声,此联怕是天赐绝对!”

这未竟的对仗,反让岳池米粉声名远扬。2013年,岳池米粉被核准为“国家地理标志证明商标”,现代化生产线取代了老作坊的竹匾,莲子米线、紫薯米线等新品类应运而生。岳池米粉被列入四川省第六批非物质文化遗产代表性项目名录,如今产品远销西班牙、英国等13个国家和地区。

牌坊下,游人捧着瓷碗细品,热汤氤氲中,平仄韵律与米香滋味一同化入心田。

夏日清晨,老街依旧熙攘。白发老者颤巍巍端着一碗清汤水米粉,孩童被红油辣得直咂嘴却不肯放下竹筷。店家舀汤的手势与百年前的店主如出一辙,八角、茴香在陶罐中翻滚,炖烂的豌豆汤稠得化不开时光。偶有游客指着牌坊问:“下联对出来了吗?”本地人笑而不语,只将一根米粉嗦得簌簌作响——答案或许本就不在纸上,而在这口口相传的温热滋味里。

岳池人把日子过成了对仗工整的诗篇。米粉的“绝味”,是桂朝米与老火汤的平仄相协;对联的“绝对”,是未完成中蕴含的无限遐想。当机械生产的干米粉走向世界,手工水米粉仍在街角蒸腾着袅袅热气……

制作中的岳池米粉 图据川观新闻

或许某天,那空缺的下联会被灵感乍现的高手对出。但此刻,旅人只需捧起瓷碗,看晨曦轻抚牌坊上的“岳池好”,听竹漏瓢敲打沸水的韵律——这碗中盛载的,何止是百年的滋味,更有一座小城的坚守、智慧与期盼,在每一根莹白的米粉里,把寻常生活谱写成诗。

本期话题

你吃过哪些地方的米粉?你认为哪里的米粉最好吃?评论区聊聊~

撰文/张洪林

编辑/梁庆 责编/谢梦 马艳琳 审核/姜明

本文来自【天府融媒】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt