被誉为世界古代七大奇迹之首的吉萨金字塔(Giza Pyramids)以及它们的护卫神斯芬克斯狮身人面像(The Great Sphinx),静卧在开罗城内西南部尼罗河西岸的撒哈拉沙漠里三千五百多年,默默地注视着埃及这块神秘而又神奇土地上的王朝更迭、世代变迁。气势宏伟的胡夫金字塔(Khufu Pyramid)垂直高达136米,底边长为227米,由每块重约两吨的大石块砌成。关于金字塔,古往今来一直流传着许多扑朔迷离的传说。首先,这些巨大的石块,是怎样被从一千多公里外的上游地区运过来的?又是怎样被修砌的如此严丝合缝?这在生产力还不够发达的几千年前,不能不说算是一个迷。另外,为什么所有的金字塔都坐落在尼罗河西岸呢?

被誉为世界古代七大奇迹之首的吉萨金字塔(Giza Pyramids)以及它们的护卫神斯芬克斯狮身人面像(The Great Sphinx),静卧在开罗城内西南部尼罗河西岸的撒哈拉沙漠里三千五百多年,默默地注视着埃及这块神秘而又神奇土地上的王朝更迭、世代变迁。气势宏伟的胡夫金字塔(Khufu Pyramid)垂直高达136米,底边长为227米,由每块重约两吨的大石块砌成。关于金字塔,古往今来一直流传着许多扑朔迷离的传说。首先,这些巨大的石块,是怎样被从一千多公里外的上游地区运过来的?又是怎样被修砌的如此严丝合缝?这在生产力还不够发达的几千年前,不能不说算是一个迷。另外,为什么所有的金字塔都坐落在尼罗河西岸呢? 原来在几千年前,勤劳智慧的古埃及人,已经知道合理地利用自然的力量,来为人类服务。他们利用尼罗河的泛水期,将巨大的石块,运到下游。再用堆积沙土办法,一步步将石块堆上去。虽然动用了十多万民夫耗时二十多年,但最终成就了如此宏伟的建筑,可谓人类征服自然,创造奇迹的光辉典范。至于,为什么金字塔都被修建在尼罗河的西岸呢,历史学家认为,古代埃及人把太阳升起的东方,视为生命的开始,而太阳落下去的西方为生命的衰亡。因此,他们把居住的房屋,建于尼罗河东岸,而将坟墓修于西岸。作为法老王的坟墓,大金字塔就因此在西岸上一呆就是几千年,而且还要永久地呆下去。

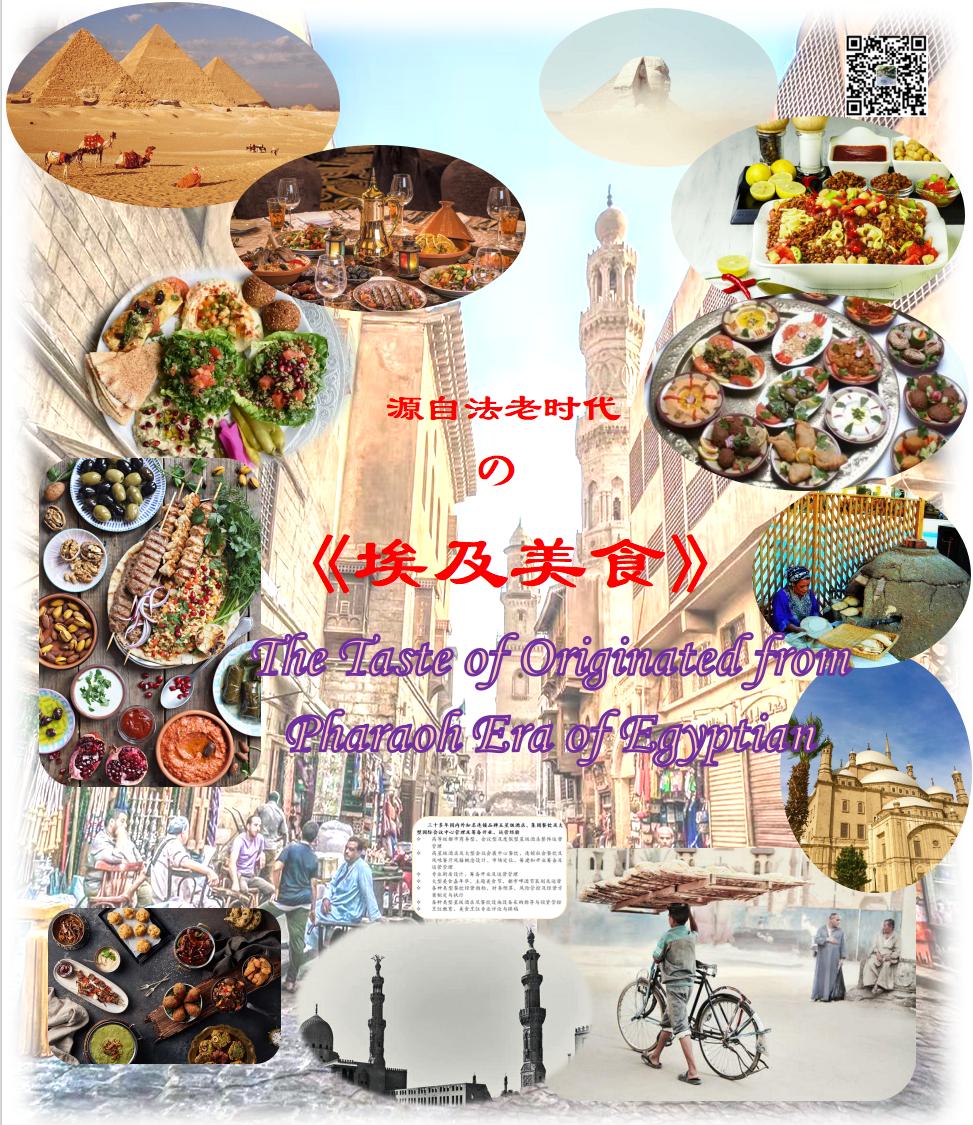

原来在几千年前,勤劳智慧的古埃及人,已经知道合理地利用自然的力量,来为人类服务。他们利用尼罗河的泛水期,将巨大的石块,运到下游。再用堆积沙土办法,一步步将石块堆上去。虽然动用了十多万民夫耗时二十多年,但最终成就了如此宏伟的建筑,可谓人类征服自然,创造奇迹的光辉典范。至于,为什么金字塔都被修建在尼罗河的西岸呢,历史学家认为,古代埃及人把太阳升起的东方,视为生命的开始,而太阳落下去的西方为生命的衰亡。因此,他们把居住的房屋,建于尼罗河东岸,而将坟墓修于西岸。作为法老王的坟墓,大金字塔就因此在西岸上一呆就是几千年,而且还要永久地呆下去。 笔者第一次参观金字塔时,被金字塔的宏伟气势所深深地震撼,时过二十多年每每想起当时的场景,依然历历在目。作为埃及的标志,金字塔以及狮身人面像,每年吸引着大量来自世界各地的游客。人们在赞叹金字塔的雄伟之余,也要顺便品尝居住在金字塔周边的百姓奉献给游人的美味佳肴。众所周知,埃及是世界上有着最为悠久文明历史的国家。上下七千年,融会贯通,加之独特的地理环境和浓郁的宗教色彩,形成了埃及别具特色的饮食文化。

笔者第一次参观金字塔时,被金字塔的宏伟气势所深深地震撼,时过二十多年每每想起当时的场景,依然历历在目。作为埃及的标志,金字塔以及狮身人面像,每年吸引着大量来自世界各地的游客。人们在赞叹金字塔的雄伟之余,也要顺便品尝居住在金字塔周边的百姓奉献给游人的美味佳肴。众所周知,埃及是世界上有着最为悠久文明历史的国家。上下七千年,融会贯通,加之独特的地理环境和浓郁的宗教色彩,形成了埃及别具特色的饮食文化。 埃及饮食文化的渊源,可上溯至古代埃及繁荣昌盛的法老王(Pharaoh)时代,古埃及人充分利用尼罗河每年定期泛滥的“天灾”,每年秋季十月份等洪水退去,在尼罗河沿岸河水泛滥带来的淤泥中播撒小麦的种子,驱赶驯化的猪、羊等牲畜将种子踩入泥土中,使其发芽生长,从而来年春天就可以收获小麦,为古代埃及人民提供源源不断的食物来源。相信尽管历经数千年岁月变迁、朝代更迭,甚至于外族入侵带来的人种变化,现代埃及人的饮食中依然会有法老王时代古埃及法老时期的“文化遗产”。也正因此,笔者将本书定名为《源自法老时代的埃及美食》。而后历经数千年的历史变迁和外族文化的侵蚀,不断丰富和发展。且不说,相继统治过埃及地区的古希腊亚历山大大帝和古罗马凯撒大帝给现今埃及的饮食带来多大影响。自公元七世纪,伴随着阿拉伯人的到来以及伊斯兰文化的植入,也带来了信奉伊斯兰教的阿拉伯人独特的穆斯林清真饮食风俗和文化。自十六世纪起,埃及相继遭受奥斯曼帝国、法国及英国的殖民统治,加上埃及现代旅游业的空前发达,也使埃及的饮食文化吸收了其它中东国家及欧陆风格和品味。从地理位置上讲,埃及处于亚、非、欧三大洲的交汇点。近一百多年来又得益于苏伊士运河的开通,大西洋与印度洋之间的商船来往于此,带来东亚、南亚,甚至遥远的北欧饮食。同样是因为地域的缘故,在埃及人的饮食当中,可以发现许多地中海国家的共性,如意大利餐中常用的番茄酱汁,也就是英文常说的Tomato Sauce,意大利人叫Salsa Pomodoro,同样是埃及的美食当中当家酱汁,只不过有别于意大利人喜欢用奥里根努(Oregano)和罗勒(Basilico)调味增香,而埃及的番茄酱汁中夹杂着孜然(Cumin)等阿拉伯香料的味道。另外像埃及人喜欢吃的马克罗尼(Macaroni),可以说就是地道的意大利面(Pasta)的品种。

埃及饮食文化的渊源,可上溯至古代埃及繁荣昌盛的法老王(Pharaoh)时代,古埃及人充分利用尼罗河每年定期泛滥的“天灾”,每年秋季十月份等洪水退去,在尼罗河沿岸河水泛滥带来的淤泥中播撒小麦的种子,驱赶驯化的猪、羊等牲畜将种子踩入泥土中,使其发芽生长,从而来年春天就可以收获小麦,为古代埃及人民提供源源不断的食物来源。相信尽管历经数千年岁月变迁、朝代更迭,甚至于外族入侵带来的人种变化,现代埃及人的饮食中依然会有法老王时代古埃及法老时期的“文化遗产”。也正因此,笔者将本书定名为《源自法老时代的埃及美食》。而后历经数千年的历史变迁和外族文化的侵蚀,不断丰富和发展。且不说,相继统治过埃及地区的古希腊亚历山大大帝和古罗马凯撒大帝给现今埃及的饮食带来多大影响。自公元七世纪,伴随着阿拉伯人的到来以及伊斯兰文化的植入,也带来了信奉伊斯兰教的阿拉伯人独特的穆斯林清真饮食风俗和文化。自十六世纪起,埃及相继遭受奥斯曼帝国、法国及英国的殖民统治,加上埃及现代旅游业的空前发达,也使埃及的饮食文化吸收了其它中东国家及欧陆风格和品味。从地理位置上讲,埃及处于亚、非、欧三大洲的交汇点。近一百多年来又得益于苏伊士运河的开通,大西洋与印度洋之间的商船来往于此,带来东亚、南亚,甚至遥远的北欧饮食。同样是因为地域的缘故,在埃及人的饮食当中,可以发现许多地中海国家的共性,如意大利餐中常用的番茄酱汁,也就是英文常说的Tomato Sauce,意大利人叫Salsa Pomodoro,同样是埃及的美食当中当家酱汁,只不过有别于意大利人喜欢用奥里根努(Oregano)和罗勒(Basilico)调味增香,而埃及的番茄酱汁中夹杂着孜然(Cumin)等阿拉伯香料的味道。另外像埃及人喜欢吃的马克罗尼(Macaroni),可以说就是地道的意大利面(Pasta)的品种。

笔者曾在地中海名城亚历山大的街边当地小餐馆里吃过一种叫做“Macorona wel Béchamel”食品,其做法用中文可以理解为“肉酱白汁焗意面”,就是同样出现在大酒店的意大利菜谱里Penne Bolognese e Béchamel al Forno的意大利笔管通心粉,这分明就是妥妥的意大利面。另外,两百多年前不可一世的拿破仑也曾经率领他的军队“造访”过这块土地,许多埃及美食还保留着法语名称,法国大餐也曾经将埃及的“末代国王”穆罕默德·法鲁克(Muhammad Fārūq)吃成300磅的巨型“肥仔”。这一切的一切都印证着埃及饮食深受其它异域饮食文化的影响。

浓郁的伊斯兰宗教文化深深地影响着当地的饮食风俗,特别是伊斯兰教的斋月(Ramadan)期间尤为突出。每天从日出到日落这段时间不能进食,也不可以喝水和吸烟等。待到日落时分,人们聚集一起,尽享一顿丰盛的早餐(Iftar),这段时间几乎可以见到所有的传统美食,其热闹场景不亚于中国人的过年吃年夜饭。如此轰轰烈烈的一个月,将传统的饮食文化和宗教文化完美地结合于一体,尽显于世人面前。

浓郁的伊斯兰宗教文化深深地影响着当地的饮食风俗,特别是伊斯兰教的斋月(Ramadan)期间尤为突出。每天从日出到日落这段时间不能进食,也不可以喝水和吸烟等。待到日落时分,人们聚集一起,尽享一顿丰盛的早餐(Iftar),这段时间几乎可以见到所有的传统美食,其热闹场景不亚于中国人的过年吃年夜饭。如此轰轰烈烈的一个月,将传统的饮食文化和宗教文化完美地结合于一体,尽显于世人面前。 丰富多彩的民俗风情和源远流长的历史传统,也造就了不同风格的饮食文化。每年的四月上旬的闻风节“夏姆·纳西姆”(Sharm Nassim),始于公元前3,000年左右,传说是慈善神战胜凶恶神的日子。经过约5,000年的历史演变,人们在“闻风节”里祈祝人间祥和太平和春光永驻的习俗历久不衰,该节也是埃及最古老的传统节日之一,而节日期间独特的饮食更是别有一番风味。人们纷纷走出户外,迎接春天的到来,尽情沐浴着春天的阳光,享受大自然的美景。同时,也不忘记一餐美馔佳肴犒赏自己和家人。尼罗河边、街头公园,到处可见人们席地而坐,食物更是独特的另你难以想象,Fusikh、Linga等不同方法腌制的咸鱼,佐以新鲜的生葱和鸡蛋,食来津津有味,真是令人垂涎欲滴,大有我们中国北方人“咬春”的意思。

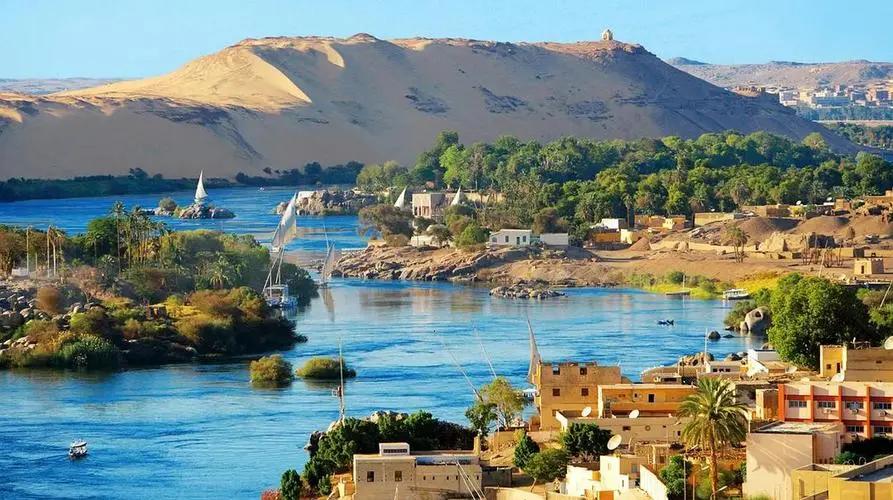

丰富多彩的民俗风情和源远流长的历史传统,也造就了不同风格的饮食文化。每年的四月上旬的闻风节“夏姆·纳西姆”(Sharm Nassim),始于公元前3,000年左右,传说是慈善神战胜凶恶神的日子。经过约5,000年的历史演变,人们在“闻风节”里祈祝人间祥和太平和春光永驻的习俗历久不衰,该节也是埃及最古老的传统节日之一,而节日期间独特的饮食更是别有一番风味。人们纷纷走出户外,迎接春天的到来,尽情沐浴着春天的阳光,享受大自然的美景。同时,也不忘记一餐美馔佳肴犒赏自己和家人。尼罗河边、街头公园,到处可见人们席地而坐,食物更是独特的另你难以想象,Fusikh、Linga等不同方法腌制的咸鱼,佐以新鲜的生葱和鸡蛋,食来津津有味,真是令人垂涎欲滴,大有我们中国北方人“咬春”的意思。 尽管除绝大多数信奉伊斯兰教之外,埃及仍然有大约16%的人口为科普特基督正教、天主教、希腊基督正教、亚美尼亚基督教以及基督新教等多个基督教教派分支,但在埃及可以说几乎是吃不到猪肉的,不能说绝对没有,但即便是非穆斯林信众也基本上习惯于牛羊肉,尤其喜欢现杀的新鲜牛羊肉,对冷冻肉类不是太感兴趣。北部地中海沿岸的居民,相对于内地的埃及人更偏爱鱼、虾、贝类等海鲜食物。由于埃及属于阿拉伯国家,居民大多也是阿拉伯民族,所以饮食习俗与地中海东岸的黎巴嫩、北非的突尼斯和阿尔及利亚以及波斯湾沿岸的其它阿拉伯国家有许多相似之处。因为地处亚热带,太阳慷慨地照射在这片大地上。充足的阳光,加上尼罗河水的灌溉,使尼罗河谷和三角洲地区,出产大量新鲜的蔬菜和美味的水果,也丰富了埃及饮食食材资源。

尽管除绝大多数信奉伊斯兰教之外,埃及仍然有大约16%的人口为科普特基督正教、天主教、希腊基督正教、亚美尼亚基督教以及基督新教等多个基督教教派分支,但在埃及可以说几乎是吃不到猪肉的,不能说绝对没有,但即便是非穆斯林信众也基本上习惯于牛羊肉,尤其喜欢现杀的新鲜牛羊肉,对冷冻肉类不是太感兴趣。北部地中海沿岸的居民,相对于内地的埃及人更偏爱鱼、虾、贝类等海鲜食物。由于埃及属于阿拉伯国家,居民大多也是阿拉伯民族,所以饮食习俗与地中海东岸的黎巴嫩、北非的突尼斯和阿尔及利亚以及波斯湾沿岸的其它阿拉伯国家有许多相似之处。因为地处亚热带,太阳慷慨地照射在这片大地上。充足的阳光,加上尼罗河水的灌溉,使尼罗河谷和三角洲地区,出产大量新鲜的蔬菜和美味的水果,也丰富了埃及饮食食材资源。 作为阿拉伯埃及共和国的首都开罗,是一个拥有众多名胜古迹和人口超过两千万的大都市,四分之一的埃及人居住在这里。世界上第一大河流--尼罗河,经过6,500多公里的奔流不息后,娓娓穿过这座非洲第一大城市,并将它最后的“身影”留给了埃及,留下它最后的“礼物”--两万多平方公里的尼罗河三角洲。二十多年前的上世纪末,几乎所有国际性知名连锁酒店品牌,都已经在开罗开设了数量不等的高星级酒店。象万豪(Marriott)及其旗下的艾美(Le Meridien)和喜来登(Sheraton)、希尔顿(Hilton)、雅高(Accor)旗下的索菲特(Sofitel)和诺富特(Novetel)以及瑞士知名品牌蒙温匹克(Mövenpick)等分别拥有四五家以上的五星级酒店,这些酒店里除了提供传统的埃及和阿拉伯美食以外,包括法国大餐、意大利餐等西餐占有主导地位,而中餐、日本料理、印度餐以及墨西哥餐等其它风味美食也不乏其中,这也为丰富现代埃及人的饮食。

作为阿拉伯埃及共和国的首都开罗,是一个拥有众多名胜古迹和人口超过两千万的大都市,四分之一的埃及人居住在这里。世界上第一大河流--尼罗河,经过6,500多公里的奔流不息后,娓娓穿过这座非洲第一大城市,并将它最后的“身影”留给了埃及,留下它最后的“礼物”--两万多平方公里的尼罗河三角洲。二十多年前的上世纪末,几乎所有国际性知名连锁酒店品牌,都已经在开罗开设了数量不等的高星级酒店。象万豪(Marriott)及其旗下的艾美(Le Meridien)和喜来登(Sheraton)、希尔顿(Hilton)、雅高(Accor)旗下的索菲特(Sofitel)和诺富特(Novetel)以及瑞士知名品牌蒙温匹克(Mövenpick)等分别拥有四五家以上的五星级酒店,这些酒店里除了提供传统的埃及和阿拉伯美食以外,包括法国大餐、意大利餐等西餐占有主导地位,而中餐、日本料理、印度餐以及墨西哥餐等其它风味美食也不乏其中,这也为丰富现代埃及人的饮食。 近半个世纪以来,埃及的旅游业蓬勃发展,也为饮食文化的丰富,起到推波助澜的作用。受真主的恩赐,埃及除了拥有世界七大奇迹之一的金字塔、地球上最长的河流--尼罗河以及狮身人面像等历史名胜古迹之外,上埃及的古代神庙遗址、尼罗河风光,以及诸如沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)、霍尔戛达(Hurghada)、高纳(El Gouna)、达哈布(Dahab)等星罗棋布的红海海滨渡假区,吸引着来自全球各地的游客。埃及全境除了拥有上千家星级酒店外,在首都开罗、地中海避暑胜地亚历山大、古埃及名胜聚集的鲁克索和阿斯旺,以及红海海滨的沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)和霍尔戛达(Hurghada),各种不同风格的餐馆,饭店鳞次栉比,演绎着全球美味的大聚会。在肯德基、麦当劳、必胜客比比皆是的都市里,传统的埃及和阿拉伯风味小吃,凭着其独特的韵味,不仅牢牢掌握着国民消费者,而且通过大量来自世界各地的游客,传向世界各地。大量在欧洲以及海湾国家等地工作的埃及厨师,也是将埃及美食推向世界的功臣。

近半个世纪以来,埃及的旅游业蓬勃发展,也为饮食文化的丰富,起到推波助澜的作用。受真主的恩赐,埃及除了拥有世界七大奇迹之一的金字塔、地球上最长的河流--尼罗河以及狮身人面像等历史名胜古迹之外,上埃及的古代神庙遗址、尼罗河风光,以及诸如沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)、霍尔戛达(Hurghada)、高纳(El Gouna)、达哈布(Dahab)等星罗棋布的红海海滨渡假区,吸引着来自全球各地的游客。埃及全境除了拥有上千家星级酒店外,在首都开罗、地中海避暑胜地亚历山大、古埃及名胜聚集的鲁克索和阿斯旺,以及红海海滨的沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)和霍尔戛达(Hurghada),各种不同风格的餐馆,饭店鳞次栉比,演绎着全球美味的大聚会。在肯德基、麦当劳、必胜客比比皆是的都市里,传统的埃及和阿拉伯风味小吃,凭着其独特的韵味,不仅牢牢掌握着国民消费者,而且通过大量来自世界各地的游客,传向世界各地。大量在欧洲以及海湾国家等地工作的埃及厨师,也是将埃及美食推向世界的功臣。 数十年来,埃及一直稳居世界人民最为向往的旅游目的地首位。近年来,随着埃及向中国居民敞开旅游的大门,趋之若鹜的国民纷纷踏上这块向往已久的神秘的土地。对于埃及的历史,文化以及名胜古迹,国人已经通过各种途径,早已谙熟。但是对于这块神秘土地上生活的人们的饮食文化,却鲜有人知。笔者曾于上世纪末至本世纪初在埃及红海之滨著名的旅游度假胜地沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)和霍尔戛达(Hurghada)的国际知名连锁品牌酒店供职四年多。从最初完全处于中餐的自豪感而排斥和拒绝其它风格的食品,到抱着不想错过品尝异国风味的机会去尝试埃及本地饮食,直至后来一发不可收拾地爱上埃及美食,并非完全出于职业的敏感性,更多地是深深地被这一源自古老土地上美食以及它的饮食文化所折服。

数十年来,埃及一直稳居世界人民最为向往的旅游目的地首位。近年来,随着埃及向中国居民敞开旅游的大门,趋之若鹜的国民纷纷踏上这块向往已久的神秘的土地。对于埃及的历史,文化以及名胜古迹,国人已经通过各种途径,早已谙熟。但是对于这块神秘土地上生活的人们的饮食文化,却鲜有人知。笔者曾于上世纪末至本世纪初在埃及红海之滨著名的旅游度假胜地沙姆沙伊赫(Sharm el Sheikh)和霍尔戛达(Hurghada)的国际知名连锁品牌酒店供职四年多。从最初完全处于中餐的自豪感而排斥和拒绝其它风格的食品,到抱着不想错过品尝异国风味的机会去尝试埃及本地饮食,直至后来一发不可收拾地爱上埃及美食,并非完全出于职业的敏感性,更多地是深深地被这一源自古老土地上美食以及它的饮食文化所折服。 在历时四年多的时间,最大程度地遍访开罗、亚历山大、卢克索、阿斯旺、沙姆沙伊赫以及霍尔戛达等埃及城市,并于多年后重返埃及,从遍布大街小巷的“苍蝇馆子”以及到当地同事家中做客家庭主妇亲手烹制的最“埃及”的家常风味美食当中汲取营养,并且利用与身边“同一战壕”里的埃及同行、同事、哥们儿们朝夕相处、通力合作、摸爬滚打的同时,从他们身上也学习到许多美食知识,再借助五星级酒店厨房的有利条件进一步亲手反复演练,并且以职业餐饮人的角度真实地记录了埃及的饮食文化和风土人情,汇集成册奉献给同样对于美食有着不可抗拒的“吃货们”以及有机会去世界上最古老文明土地上旅游的小伙伴们,希望与大家分享这道具有异域风情的“美味大餐”。同时也填补了国内的出版市场上,有关埃及甚至于阿拉伯饮食文化的专著空白。

在历时四年多的时间,最大程度地遍访开罗、亚历山大、卢克索、阿斯旺、沙姆沙伊赫以及霍尔戛达等埃及城市,并于多年后重返埃及,从遍布大街小巷的“苍蝇馆子”以及到当地同事家中做客家庭主妇亲手烹制的最“埃及”的家常风味美食当中汲取营养,并且利用与身边“同一战壕”里的埃及同行、同事、哥们儿们朝夕相处、通力合作、摸爬滚打的同时,从他们身上也学习到许多美食知识,再借助五星级酒店厨房的有利条件进一步亲手反复演练,并且以职业餐饮人的角度真实地记录了埃及的饮食文化和风土人情,汇集成册奉献给同样对于美食有着不可抗拒的“吃货们”以及有机会去世界上最古老文明土地上旅游的小伙伴们,希望与大家分享这道具有异域风情的“美味大餐”。同时也填补了国内的出版市场上,有关埃及甚至于阿拉伯饮食文化的专著空白。 所有文字和图片资料于二十年前离开埃及时已经基本编撰成册,但苦于没有闲暇时间整理出版,书稿也亦尘封已久,再重新整理的过程中,笔者萌生了“重走探访法老土地上的美食之旅”的想法。以此来进一步丰富书稿的内容,给读者一整套完整的埃及美食。除了给大家介绍美食之外,笔者也通过美食将一些多年来对埃及的了解,用简单、通俗、易懂的方式介绍给读者,包括一些埃及历史、传统、宗教、文化、风土、人情,方便大家更深入的了解埃及,在访问埃及旅游的时候不至于触及一些敏感问题带来不必要的麻烦,或在购物消费时多花冤枉钱造成心理阴影,当然更重要的是多了解一些相关知识,可以帮助到大家完成一趟愉快的旅程。

所有文字和图片资料于二十年前离开埃及时已经基本编撰成册,但苦于没有闲暇时间整理出版,书稿也亦尘封已久,再重新整理的过程中,笔者萌生了“重走探访法老土地上的美食之旅”的想法。以此来进一步丰富书稿的内容,给读者一整套完整的埃及美食。除了给大家介绍美食之外,笔者也通过美食将一些多年来对埃及的了解,用简单、通俗、易懂的方式介绍给读者,包括一些埃及历史、传统、宗教、文化、风土、人情,方便大家更深入的了解埃及,在访问埃及旅游的时候不至于触及一些敏感问题带来不必要的麻烦,或在购物消费时多花冤枉钱造成心理阴影,当然更重要的是多了解一些相关知识,可以帮助到大家完成一趟愉快的旅程。 本书在编写过程中,菜谱部分采用中英文对照,在名称以及当地人习惯称呼的菜肴、食品以及特殊食材等用阿拉伯语译音提供给读者,美食名称纯英文大写部分为阿拉伯语译音。以便于专业厨师和亲历埃及的美食探访者,在研究和寻访埃及饮食时,具有更贴切的参考作用。同时,由于原始资料相对匮乏或年代久远造成的技术性缺陷,本书在编撰过程中,借用了一些网络途径获取的图片资料。笔者本人在此郑重声明,完全没有窃取他人知识产权和劳动成果的意思,如有对著作权所有者的冒犯,笔者在此深表歉意,也请各位通过各种方式联系本人,以消除其中的误会与隔阂,并同时奉上本人的衷心感谢!

本书在编写过程中,菜谱部分采用中英文对照,在名称以及当地人习惯称呼的菜肴、食品以及特殊食材等用阿拉伯语译音提供给读者,美食名称纯英文大写部分为阿拉伯语译音。以便于专业厨师和亲历埃及的美食探访者,在研究和寻访埃及饮食时,具有更贴切的参考作用。同时,由于原始资料相对匮乏或年代久远造成的技术性缺陷,本书在编撰过程中,借用了一些网络途径获取的图片资料。笔者本人在此郑重声明,完全没有窃取他人知识产权和劳动成果的意思,如有对著作权所有者的冒犯,笔者在此深表歉意,也请各位通过各种方式联系本人,以消除其中的误会与隔阂,并同时奉上本人的衷心感谢!