五台山,这座位于山西忻州的名山,不仅是闻名遐迩的旅游胜地,更是承载着千年历史与深厚文化底蕴的佛教圣地。在它的一草一木、一砖一瓦之间,都藏着无数动人的故事。

佛教初传,开启千年佛缘

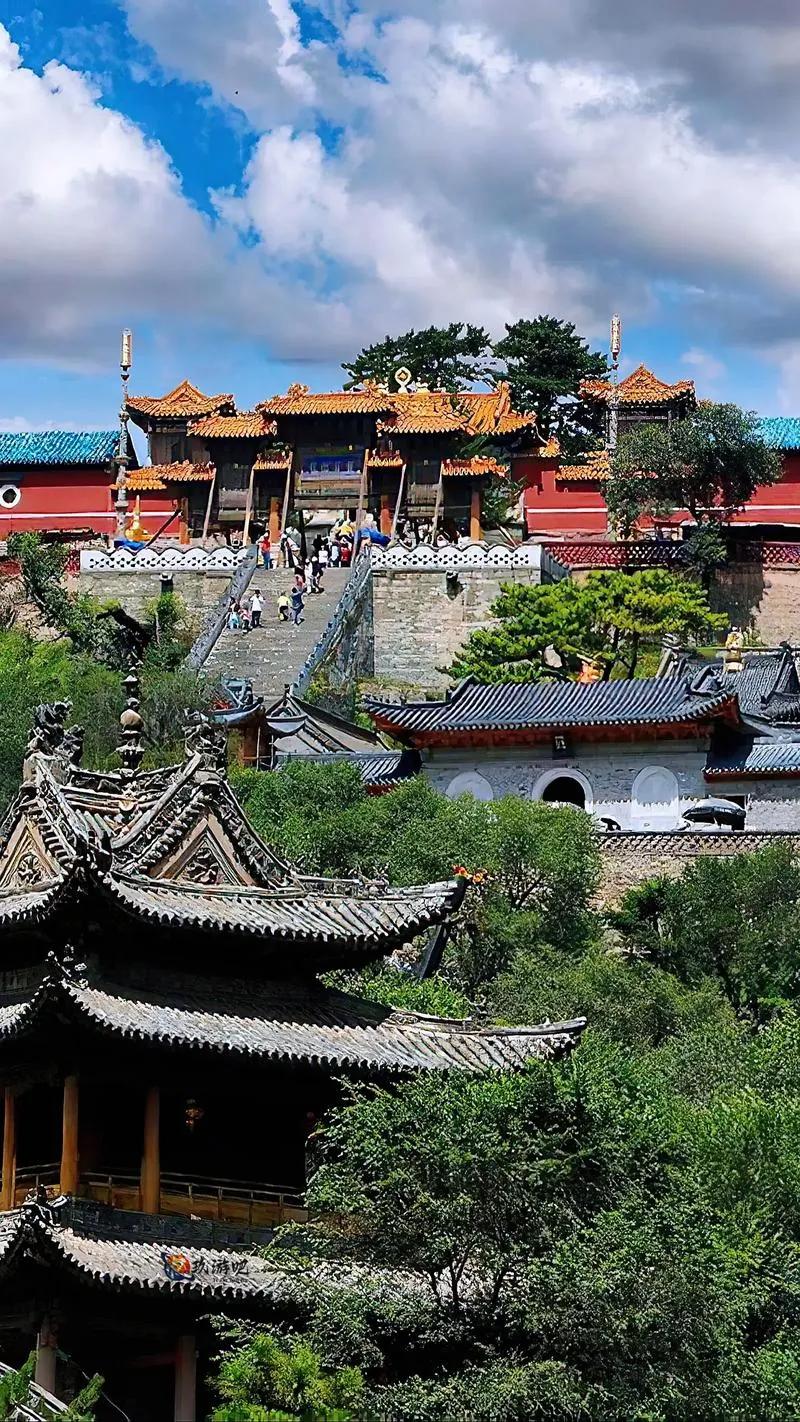

五台山的佛教历史可追溯到东汉永平十一年(公元68年) 。那时,印度高僧迦叶摩腾和竺法兰远渡重洋来到中国,在五台山建立了大孚灵鹫寺,也就是如今显通寺的前身,与洛阳白马寺并称为中国最早的佛教寺院。从此,佛教的种子在五台山这片土地上生根发芽,开启了它作为佛教圣地的辉煌篇章。

南北朝时期,社会动荡不安,人们在精神上迫切需要寻求慰藉,佛教因此得到了迅猛发展,五台山也不例外。北魏孝文帝对佛教尊崇有加,不仅亲自巡幸五台山,还下令在山上修建了大量寺庙,使得五台山的佛教氛围愈发浓厚。他在西台留下的“魏文人马迹”,以及为文殊菩萨割地五百里作为道场的传说,更为五台山增添了神秘色彩 。

帝王推崇,成就皇家道场

从北魏到清朝,五台山始终与帝王有着不解之缘,历代帝王的推崇让五台山逐渐成为皇家道场 。隋文帝即位后,大力扶持佛教,开皇元年(581)三月下诏,在五台山五个台顶各建寺院一所,设文殊像,每寺剃度僧人三名。此后,又多次派人到五台山供奉文殊菩萨,为皇室祈福消灾。

唐朝时,五台山佛教迎来鼎盛时期,全山寺院多达360所,僧尼达万人 。李家父子起兵晋阳取天下,唐太宗将五台山视为“祖宗植德之所”,敕令建寺十所,度僧数百,并下诏免收五台山寺院赋税。唐高宗、唐肃宗、唐代宗等多位皇帝也纷纷效仿,或下诏建庙,或割税养僧,或赠钱帛经藏,使得五台山在唐朝的佛教界地位举足轻重。

武则天对五台山更是一往情深 。她虽未亲游五台,却曾到五台山下行香礼佛,派人到五台山采回菊花,以求沾染佛香。龙朔二年(662),她让会昌寺沙门会赜等去五台山检行圣迹,会赜等绘“文殊化现图”,撰《清凉山略传》,这是五台山历史上第一本志传,让五台山声名远扬。长安二年(702),武则天梦游五顶,随后下旨重建清凉寺,还派人到五台山挖回显通寺前大花园里花木万余株,移栽于宫廷御苑,使五台山花卉名闻天下 。

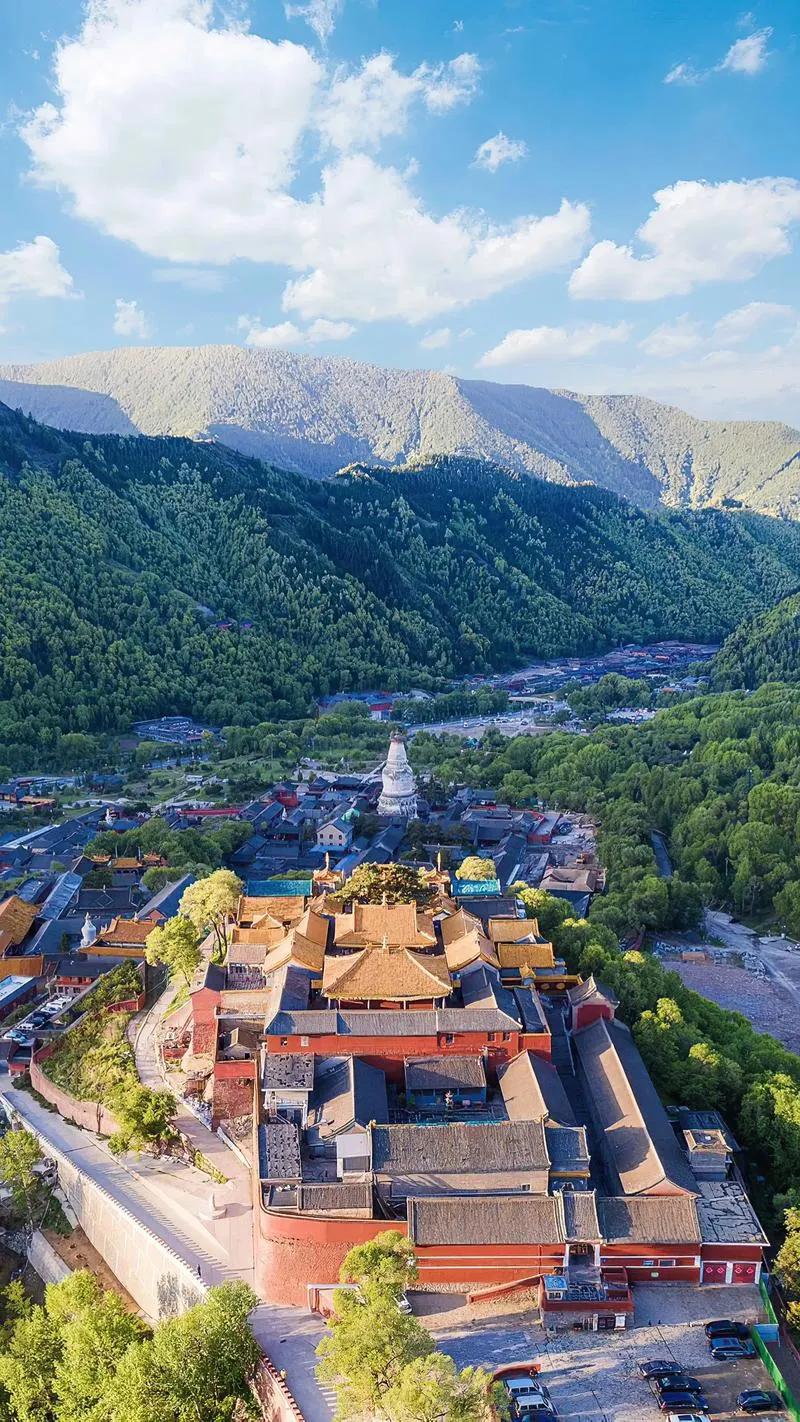

宋太宗、宋真宗等宋朝皇帝也对五台山恩赐有加,题额赐匾,写信问候,拿出内库钱赏赐五台山,让寺院再次修葺,还建造大阁安置菩萨真容 。元朝时,西藏喇嘛教开始传入五台山,忽必烈封西藏名僧八思巴喇嘛为国师,八思巴亲到五台山朝礼文殊,驻锡一年之久。此后,不少蒙藏喇嘛居于五台山,五台山也成为国内独一无二的汉传佛教与藏传佛教并存的佛教圣地 。

明清两代,五台山佛教再兴高潮 。出身于僧侣的明代开国皇帝朱元璋,尊崇五台山,先后诏见五台山高僧,颁赐紫衣、金钵等。明成祖封葛哩麻尊者为大宝法王,大善自在佛。清朝康熙、乾隆等皇帝多次巡幸五台山,每次都带有一定的政治意图 。康熙第三次巡幸时取道杀虎口,在五台山接见喀尔喀蒙古诸王;乾隆帝在菩萨顶用满、汉、蒙、藏四体文字题写碑文,将满文置于顶端,象征清帝国的多元统一。

文人墨客,留下精神乡愁

五台山的松涛云海,也吸引了众多文人墨客,他们在这里留下了许多动人的诗篇,抒发着自己的情感与感悟 。李白在《赠僧行融》中写下“梁有汤惠休,常从鲍照游。卓绝二道人,结交凤与麟”,杜甫在《夜听许十一诵诗》中提到“许生五台宾,业白出石壁” 。唐代文人送僧侣朝圣五台山的风气盛行,张籍的《送僧游五台》“远谒清凉寺,南台积雪多。文殊留影处,千古一嵯峨”,是现存最早明确标注五台山地理意象的唐诗 。

宋朝宰相张商英多次前往五台山,写下《咏五台山》“东台望海云,西台挂月痕。中台自天落,五瓣开金莲”,首次以五台分咏形式精准概括各台特征 。苏轼虽未亲临五台山,却留下十余首相关诗作,他在《送张天觉河东提刑》中以“五台想已遍清凉”想象友人行程 。金代元好问登临五台山后,在《台山杂咏十六首》中留下“山云吞吐翠微中,淡绿深青一万重”的佳句 。

崇祯六年(1633年),徐霞客用双脚丈量五台山,在《游五台山日记》中精确记载了山形地貌 。清康熙二年(1663年),顾炎武在《五台山记》中考证“紫府山”名称由来 。1937年秋,老舍在五台山目睹了僧人们早课诵经声与战士出操号令共鸣的场景,在《五台留痕》中记录下这一历史转折的见证 。

神话传说,增添神秘色彩

除了历史和文化,五台山还有许多充满神秘色彩的神话传说 。相传,五台山以前气候条件很差,文殊菩萨为了拯救百姓,去到龙宫巧借宝物清凉石 。这块石头所到之处炎热不再,五台山也因此成为避暑胜地清凉山 。龙王的五个儿子得知清凉石被借走后,大发雷霆,尾随而至大闹五台山,用龙尾把五座险峻如箭的山峰一扫而平,变成了五座平台 。文殊菩萨用智慧将他们一一降服,并把五个龙子留在五台山收为弟子 。其中排行老五的五爷脸黑心善,留在了海拔最高的北台顶上,成为五台山上最大的护法财神,农历五月十三是他的生日,传说他有求必应,因此受到众多信众的朝拜 。