周末在深圳罗湖口岸,我撞见表妹拎着个鼓鼓囊囊的保温袋往外走。拉开拉链一看,里面装着 4 杯珍珠奶茶,还有两盒包装简单的鸡蛋仔。“这是给同事带的,香港元朗那家老店的奶茶,10 块钱一杯,比深圳同价位的浓多了。” 她边擦汗边说,语气里没半点 “跑腿” 的委屈。

这两年,“反向代购” 在年轻人群里悄悄火了。不是从香港带奢侈品、化妆品,反而是把香港的平价小吃、日用品背回内地 ——15 块钱的碗仔翅、8 块钱的咖喱鱼蛋、20 块钱一大包的饼干,甚至还有保质期短的新鲜面包。有人觉得这是 “抠门”:“为了省几块钱,大老远背回来值吗?” 但作为天天和年轻人打交道的上班族,我倒觉得,这背后藏着他们对消费的清醒态度。

前阵子刷到个视频,深圳姑娘小林做 “反向代购” 小半年,专门帮人带香港的老字号糕点。她的客户里,有刚毕业的大学生,也有月薪过万的白领。“有个客户每周都让我带两盒老婆饼,说深圳超市里包装花哨的要 30 多一盒,香港那家老字号 20 块能买一大盒,用料还扎实。” 小林说,这些年轻人从不是为了 “占便宜”,而是认准了 “性价比”—— 同样的钱,能买到更好的品质,为什么不呢?

这让我想起公司实习生小周。上个月他去香港玩,特意在行李箱留了半箱空位,回来时塞满了香港本地品牌的洗发水和牙膏。“不是崇洋媚外,” 他举着手里的牙膏给我们看,“这牌子在香港超市卖 18 块,成分表比内地同价位的干净,没那么多添加剂。” 他算过一笔账:来回高铁票用了优惠券只花 50 块,但买的这些日用品够他用 3 个月,算下来比在深圳买便宜了近百元。

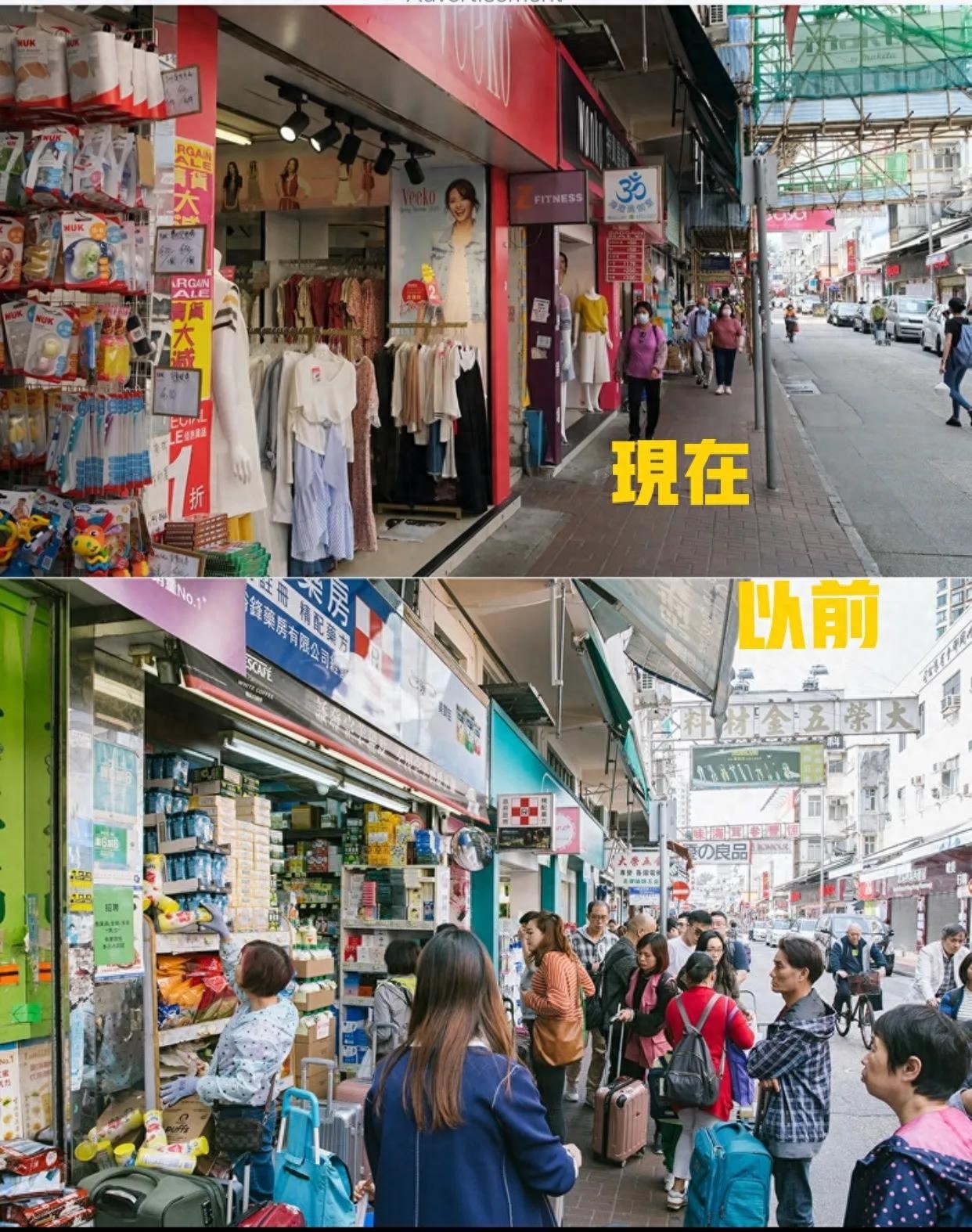

年轻人的 “反向”,其实是对 “消费陷阱” 的主动规避。他们见过太多 “包装大于内容” 的商品:奶茶店花 30 块买一杯,一半是奶油顶和装饰品;护肤品瓶子做得像奢侈品,实际成分和几十块的平价货差别不大。而香港的老店大多 “实在”—— 奶茶用传统工艺煮,杯子就是普通塑料杯;糕点用油纸包着,没有华丽礼盒,但用料足、味道正。这种 “不花冤枉钱在包装上” 的消费,恰恰是清醒。

更有意思的是,他们还把 “反向代购” 玩成了生活情趣。同事阿琳和闺蜜约定,每月去一次香港,一人负责背吃的,一人负责查攻略。“我们不赶景点,就在老街巷子里逛,买完奶茶坐在街边喝,像当地人一样聊天。” 对她们来说,几十块钱不仅买到了奶茶,还收获了一天的快乐 —— 这种 “把钱花在体验上” 的消费观,比盲目买奢侈品更有意义。

有人说这是 “消费降级”,但我更觉得是 “消费升级”—— 升级的是对 “价值” 的判断。年轻人不再为品牌溢价、营销噱头买单,而是学会了问自己:“这东西真的值这个价吗?” 从香港带 10 元奶茶,带的不是 “便宜货”,而是 “不被套路” 的底气。

就像表妹说的:“我愿意花 50 块打车去吃一碗好吃的面,但不会花 30 块买一杯只有颜值的奶茶。” 这种 “该省省,该花花” 的态度,不正是最聪明的生活方式吗?或许未来,“反向代购” 会慢慢淡出,但年轻人这种清醒的消费观,才是更该被记住的 “潮流”。