潘晓俊(金融从业者)

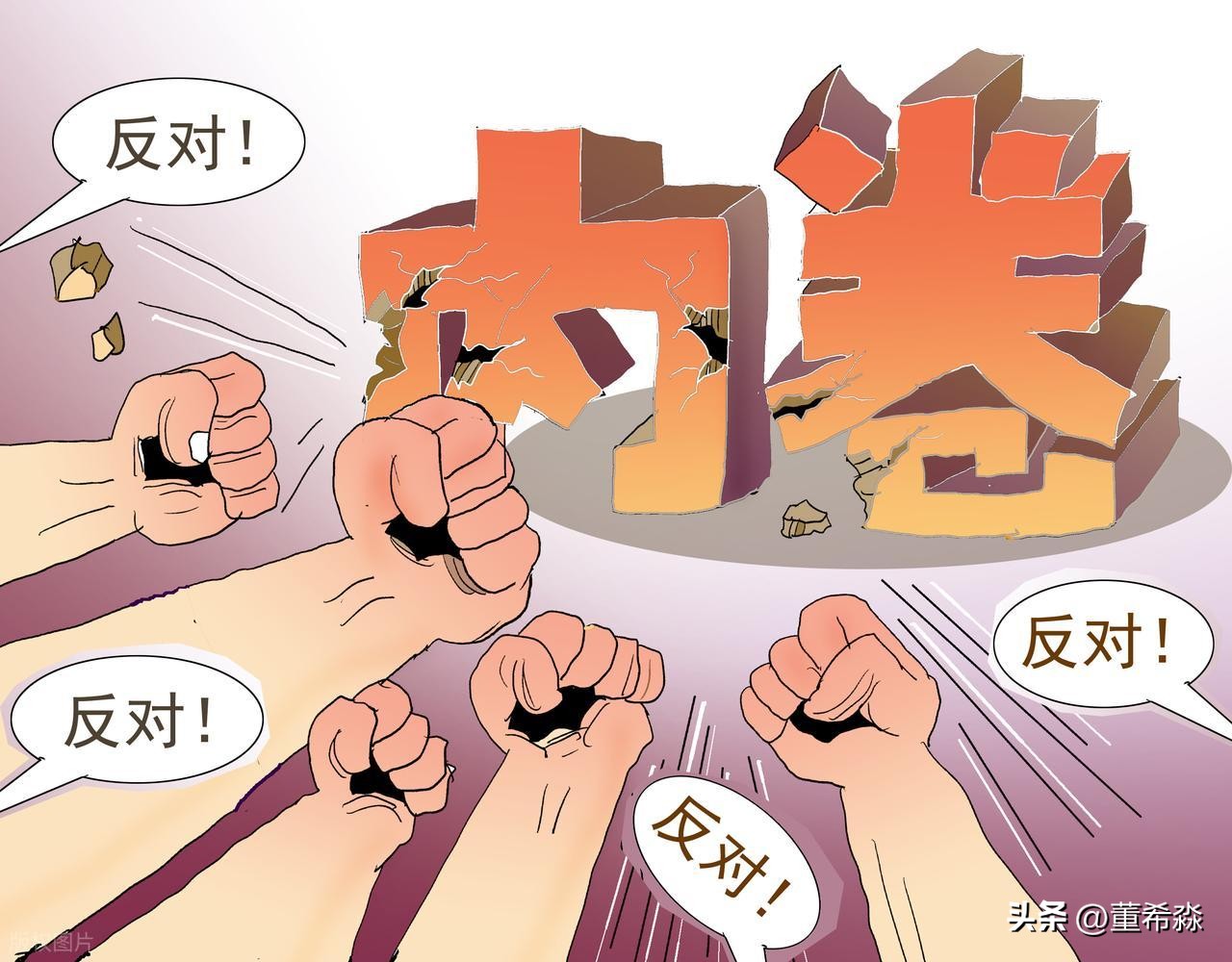

一纸公约,满场掌声,唯有考核指标的指挥棒纹丝不动。7月17日,某省银行同业公会召集13家银行代表,在监管部门的注视下高调宣战“内卷”。会议桌上,“1+3+N”制度体系被隆重推出,一张负面清单、三份自律文件、N项业务规范,口号响亮,共识庄严,实则搞笑。这场面像极了多年前教培行业的“素质教育”改革,学校减了作业、加了艺术课,家长鼓掌欢呼,但高考分数线的铡刀始终悬在头顶。结果?素质教育的“先锋”们,最终在升学率排名中摔得最惨。某股份行是行家,广州分行火速响应,200多名员工签署“反内卷承诺书”,现场照片刷屏朋友圈,但平安的考核指标会变少一毛钱么,估计是不会的。只有轰轰烈烈反内卷形式主义,认认真真严考核现实主义才是正解。如今银行版的剧情和当时的教培如出一辙,自律公约写得再漂亮,只要总行下达的“利润增长”“不良率”的KPI不变,客户经理依然得在月末自掏腰包买存款,把经消费贷、营贷利率各种瞒天过海砸到亏本价。这场反内卷运动,如果仅仅只是这种口号,注定沦为一场全行业的形式主义表演。

纸面文章何以救不了现实困局?该省银行业推出的自律公约堪称“行业道德教科书”,要求理性定价、禁止高额返佣、叫停虚假营销等等,措辞严谨,愿景高尚。然而当“自律公约”撞上“生存铁律”,银行人的日程表,还是该怎样就怎样。存款部门在月末紧急联系“存款特种兵”,一万元存款送米送油还返现金券,实在风声紧换个labubu或者用户喜欢但监管看不懂的新东西,实际收益翻倍。信贷经理在社交平台喊话“互换贷款指标”,甚至自掏腰包贴息换客户。该省银行同业公会的牵头大行们,敢不敢提升定价,和当地城农商甚至村镇银行保持一个贷款利率定价推广市场?为什么说公约无力?监管的矛头对准了行为,却放过了行为的发动机,考核指标。某股份制银行客户经理坦言,“分行下达季度存款增量5亿,完不成扣50%奖金。这时候公约说‘禁止返利吸存’?除非我想下岗!”更荒诞的是,某股份行轰轰烈烈的“反内卷承诺书”签署活动,宣传稿发布后竟悄然删除,仿佛一场需要尽快遗忘的尴尬仪式。这像极了素质教育改革中的“课表游戏”,课程表印上足球课、绘画课,实际全被语数外占用。当高考分数决定学校排名时,素质只是装饰,当利润指标决定行长乌纱帽时,自律只是风险。

纸面文章何以救不了现实困局?该省银行业推出的自律公约堪称“行业道德教科书”,要求理性定价、禁止高额返佣、叫停虚假营销等等,措辞严谨,愿景高尚。然而当“自律公约”撞上“生存铁律”,银行人的日程表,还是该怎样就怎样。存款部门在月末紧急联系“存款特种兵”,一万元存款送米送油还返现金券,实在风声紧换个labubu或者用户喜欢但监管看不懂的新东西,实际收益翻倍。信贷经理在社交平台喊话“互换贷款指标”,甚至自掏腰包贴息换客户。该省银行同业公会的牵头大行们,敢不敢提升定价,和当地城农商甚至村镇银行保持一个贷款利率定价推广市场?为什么说公约无力?监管的矛头对准了行为,却放过了行为的发动机,考核指标。某股份制银行客户经理坦言,“分行下达季度存款增量5亿,完不成扣50%奖金。这时候公约说‘禁止返利吸存’?除非我想下岗!”更荒诞的是,某股份行轰轰烈烈的“反内卷承诺书”签署活动,宣传稿发布后竟悄然删除,仿佛一场需要尽快遗忘的尴尬仪式。这像极了素质教育改革中的“课表游戏”,课程表印上足球课、绘画课,实际全被语数外占用。当高考分数决定学校排名时,素质只是装饰,当利润指标决定行长乌纱帽时,自律只是风险。

当数字成为信仰,银行人何以为生?银行内卷的本质,是考核体系与市场现实的彻底脱节。当前的核心矛盾赤裸和尖锐。利润指标刚性 vs 息差塌陷,贷款利率比存款利率多降1.4个百分点(LPR降0.9%,实际贷款利率降1.9%,存款利率仅降0.5%)8。一边是贷款端的“价格战肉搏”,一边是存款成本居高不下,银行实际被夹成了“三明治”,却还要对股东交出利润增长成绩单。规模崇拜 vs 需求萎缩,企业贷款需求疲软,但总行不管不顾拍脑袋仍要求“贷款余额年增15%”。为完成任务,某中小银行对实际需求200万客户授信300万,多余资金被客户转手买理财,埋下资金空转隐患。同质化竞争 vs 差异化缺失,大型银行凭借低成本存款优势,将经营贷利率压到2.68%逼中小行跟牌,小银行为生存只有跟上利率大战,如果实在跟不上利率大战的,只能放松风控,抵押不要了,信用审核也意思一下就行。当所有银行都在用同一把尺子(规模、利率)厮杀,市场注定血流成河。真的要解决问题,就要把银行从“数字考核神坛”上拉下来。打破内卷,不需要更多口号,多说废话有什么意思,真正的解药就是改考核。首先监管层要扔掉“一刀切”的尺子,真的差异化监管。给国有大行戴“紧箍咒”,既然享受了低成本存款的政策红利,就应承担更多普惠贷款责任,考核重点转向“首贷户比例”“科创贷款增速”,至于中小行的政策性指标就该免则免了吧,中小行实际的利率和不良率,真的负担不起这块监管要求了。另外允许阶段性弱化不良率等考核,转而关注“本地小微企业覆盖率”“服务满意度”等等,与其粉饰报表不如不做要求。银行自身也要从“数字暴政”转向“服务赋能”。第一刀就要砍掉虚妄指标,例如取消“存款规模排名”,改考“客户留存率”“客户满意度”,这样估计一直提的创新,也会百花齐放。再胆子大一点,甚至允许暂时“不赚钱”,如果收入利率考核砍掉了,大家一定就真的不卷了。当指挥棒转向,春天才有希望。“1+3+N”体系像一个精美的新酒瓶,但盛放的仍是KPI的“老酒”。只要总行还在用利润增长率给分行排名,客户经理仍会熬夜互换贷款指标,只要监管仍用同一套指标考核所有银行,中小行还是会在利率战中血肉模糊。真的反内卷,是让银行人不再为数字奴役,客户经理不必自掏腰包买存款,而是用心服务赢得客户信任,风控官不用2天仓促批贷,而是扎实评估让资金流向真正需要的地方。行长无需跪求规模,而是靠差异化服务赢得市场尊严。

当数字成为信仰,银行人何以为生?银行内卷的本质,是考核体系与市场现实的彻底脱节。当前的核心矛盾赤裸和尖锐。利润指标刚性 vs 息差塌陷,贷款利率比存款利率多降1.4个百分点(LPR降0.9%,实际贷款利率降1.9%,存款利率仅降0.5%)8。一边是贷款端的“价格战肉搏”,一边是存款成本居高不下,银行实际被夹成了“三明治”,却还要对股东交出利润增长成绩单。规模崇拜 vs 需求萎缩,企业贷款需求疲软,但总行不管不顾拍脑袋仍要求“贷款余额年增15%”。为完成任务,某中小银行对实际需求200万客户授信300万,多余资金被客户转手买理财,埋下资金空转隐患。同质化竞争 vs 差异化缺失,大型银行凭借低成本存款优势,将经营贷利率压到2.68%逼中小行跟牌,小银行为生存只有跟上利率大战,如果实在跟不上利率大战的,只能放松风控,抵押不要了,信用审核也意思一下就行。当所有银行都在用同一把尺子(规模、利率)厮杀,市场注定血流成河。真的要解决问题,就要把银行从“数字考核神坛”上拉下来。打破内卷,不需要更多口号,多说废话有什么意思,真正的解药就是改考核。首先监管层要扔掉“一刀切”的尺子,真的差异化监管。给国有大行戴“紧箍咒”,既然享受了低成本存款的政策红利,就应承担更多普惠贷款责任,考核重点转向“首贷户比例”“科创贷款增速”,至于中小行的政策性指标就该免则免了吧,中小行实际的利率和不良率,真的负担不起这块监管要求了。另外允许阶段性弱化不良率等考核,转而关注“本地小微企业覆盖率”“服务满意度”等等,与其粉饰报表不如不做要求。银行自身也要从“数字暴政”转向“服务赋能”。第一刀就要砍掉虚妄指标,例如取消“存款规模排名”,改考“客户留存率”“客户满意度”,这样估计一直提的创新,也会百花齐放。再胆子大一点,甚至允许暂时“不赚钱”,如果收入利率考核砍掉了,大家一定就真的不卷了。当指挥棒转向,春天才有希望。“1+3+N”体系像一个精美的新酒瓶,但盛放的仍是KPI的“老酒”。只要总行还在用利润增长率给分行排名,客户经理仍会熬夜互换贷款指标,只要监管仍用同一套指标考核所有银行,中小行还是会在利率战中血肉模糊。真的反内卷,是让银行人不再为数字奴役,客户经理不必自掏腰包买存款,而是用心服务赢得客户信任,风控官不用2天仓促批贷,而是扎实评估让资金流向真正需要的地方。行长无需跪求规模,而是靠差异化服务赢得市场尊严。 当考核指标从“赚多少钱”转向“帮客户赚多少钱”,纸上的公约才能变成脚下的路。否则,这场声势浩大的“反内卷运动”,不过是给疲惫的银行人又加了一项形式主义任务,更卷了。(本文为作者观点,不代表本号立场)#头号创作者激励计划#

当考核指标从“赚多少钱”转向“帮客户赚多少钱”,纸上的公约才能变成脚下的路。否则,这场声势浩大的“反内卷运动”,不过是给疲惫的银行人又加了一项形式主义任务,更卷了。(本文为作者观点,不代表本号立场)#头号创作者激励计划#